蘇州:一座姑蘇城 半部江南詩

發布日期 : 2025-05-09 10:01:38

文章來源 : 潮州日報 潮湃新聞客戶端

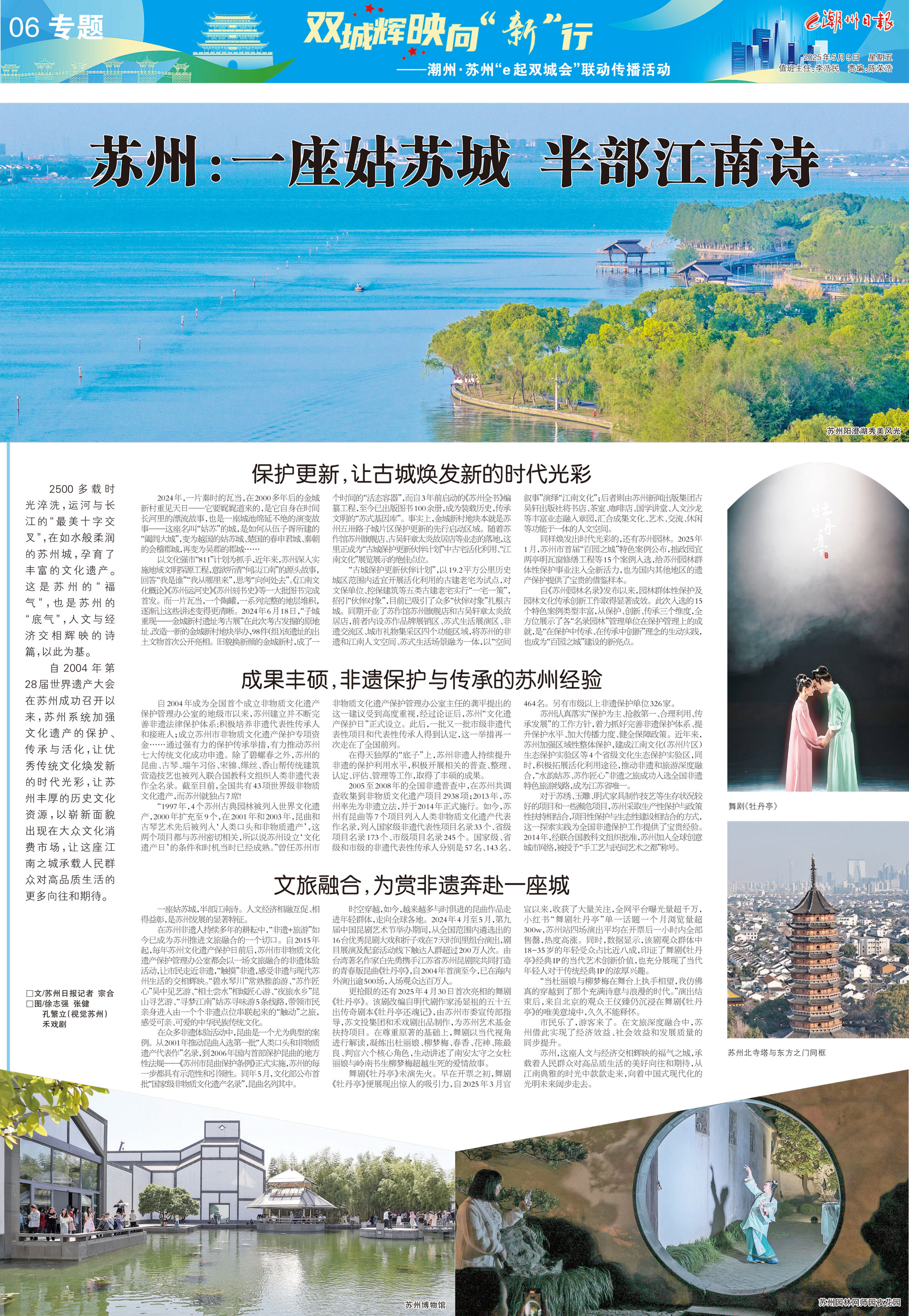

蘇州陽澄湖秀美風光。

2500多載時光淬洗,運河與長江的“最美十字交叉”,在如水般柔潤的蘇州城,孕育了豐富的文化遺產。這是蘇州的“福氣”,也是蘇州的“底氣”,人文與經濟交相輝映的詩篇,以此為基。

自2004年第28屆世界遺產大會在蘇州成功召開以來,蘇州系統加強文化遺產的保護、傳承與活化,讓優秀傳統文化煥發新的時代光彩,讓蘇州豐厚的歷史文化資源,以嶄新面貌出現在大眾文化消費市場,讓這座江南之城承載人民群眾對高品質生活的更多向往和期待。

2024年,一片秦時的瓦當,在2000多年后的金城新村重見天日——它要娓娓道來的,是它自身在時間長河里的漂流故事,也是一座城池綿延不絕的演變故事——這座名叫“姑蘇”的城,是如何從伍子胥所建的“闔閭大城”,變為越國的姑蘇城、楚國的春申君城、秦朝的會稽郡城,再變為吳郡的郡城……

蘇州博物館。

以文化強市“811”計劃為抓手,近年來,蘇州深入實施地域文明探源工程,意欲聽清“何以江南”的源頭故事,回答“我是誰”“我從哪里來”,思考“向何處去”。《江南文化概論》《蘇州運河史》《蘇州刻書史》等一大批圖書完成首發。而一片瓦當,一個陶罐,一系列完整的地層堆積,逐漸讓這些講述變得更清晰。2024年6月18日,“子城重現——金城新村遺址考古展”在此次考古發掘的原地址、改造一新的金城新村地塊舉辦,98件(組)該遺址的出土文物首次公開亮相。舊貌換新顏的金城新村,成了一個時間的“活態容器”,而自3年前啟動的《蘇州全書》編纂工程,至今已出版圖書100余冊,成為裝載歷史,傳承文明的“蘇式基因庫”。事實上,金城新村地塊本就是蘇州五卅路子城片區保護更新的先行啟動區域。隨著蘇作館蘇州旗艦店、古吳軒章太炎故居店等業態的落地,這里正成為“古城保護更新伙伴計劃”中古宅活化利用、“江南文化”展覽展示的絕佳點位。

蘇州北寺塔與東方之門同框。

“古城保護更新伙伴計劃”,以19.2平方公里歷史城區范圍內適宜開展活化利用的古建老宅為試點,對文保單位、控保建筑等五類古建老宅實行“一宅一策”,招引“伙伴對象”,目前已吸引了眾多“伙伴對象”扎根古城。同期開業了蘇作館蘇州旗艦店和古吳軒章太炎故居店,前者內設蘇作品牌展銷區、蘇式生活展演區、非遺交流區、城市禮物集采區四個功能區域,將蘇州的非遺和江南人文空間、蘇式生活場景融為一體,以“空間敘事”演繹“江南文化”;后者則由蘇州新聞出版集團古吳軒出版社將書店、茶室、咖啡店、國學講堂、人文沙龍等豐富業態融入章園,匯合成集文化、藝術、交流、休閑等功能于一體的人文空間。

蘇州園林網師園夜花園。

同樣煥發出時代光彩的,還有蘇州園林。2025年1月,蘇州市首屆“百園之城”特色案例公布,拙政園宜兩亭明瓦窗修繕工程等15個案例入選,給蘇州園林群體性保護事業注入全新活力,也為國內其他地區的遺產保護提供了寶貴的借鑒樣本。

自《蘇州園林名錄》發布以來,園林群體性保護及園林文化傳承創新工作取得顯著成效。此次入選的15個特色案例類型豐富,從保護、創新、傳承三個維度,全方位展示了各“名錄園林”管理單位在保護管理上的成就,是“在保護中傳承、在傳承中創新”理念的生動實踐,也成為“百園之城”建設的新亮點。

自2004年成為全國首個成立非物質文化遺產保護管理辦公室的地級市以來,蘇州建立并不斷完善非遺法律保護體系;積極培養非遺代表性傳承人和接班人;成立蘇州市非物質文化遺產保護專項資金……通過強有力的保護傳承舉措,有力推動蘇州七大傳統文化成功申遺。除了碧螺春之外,蘇州的昆曲、古琴、端午習俗、宋錦、緙絲、香山幫傳統建筑營造技藝也被列入聯合國教科文組織人類非遺代表作全名錄。截至目前,全國共有43項世界級非物質文化遺產,而蘇州就獨占7席!

“1997年,4個蘇州古典園林被列入世界文化遺產,2000年擴充至9個,在2001年和2003年,昆曲和古琴藝術先后被列入‘人類口頭和非物質遺產’,這兩個項目都與蘇州密切相關,所以說蘇州設立‘文化遺產日’的條件和時機當時已經成熟。”曾任蘇州市非物質文化遺產保護管理辦公室主任的龔平提出的這一建議受到高度重視,經過論證后,蘇州“文化遺產保護日”正式設立。此后,一批又一批市級非遺代表性項目和代表性傳承人得到認定,這一舉措再一次走在了全國前列。

在得天獨厚的“底子”上,蘇州非遺人持續提升非遺的保護利用水平,積極開展相關的普查、整理、認定、評估、管理等工作,取得了豐碩的成果。

蘇州古典園林留園內樹齡超200年的紫藤花開。張健 攝

2005至2008年的全國非遺普查中,在蘇州共調查收集到非物質文化遺產項目2938項;2013年,蘇州率先為非遺立法,并于2014年正式施行。如今,蘇州有昆曲等7個項目列入人類非物質文化遺產代表作名錄,列入國家級非遺代表性項目名錄33個、省級項目名錄173個、市級項目名錄245個。國家級、省級和市級的非遺代表性傳承人分別是57名、143名、464名。另有市級以上非遺保護單位326家。

蘇州古典園林。

蘇州認真落實“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”的工作方針,著力抓好完善非遺保護體系、提升保護水平、加大傳播力度、健全保障政策。近年來,蘇州加強區域性整體保護,建成江南文化(蘇州片區)生態保護實驗區等4個省級文化生態保護實驗區,同時,積極拓展活化利用途徑,推動非遺和旅游深度融合,“水韻姑蘇、蘇作匠心”非遺之旅成功入選全國非遺特色旅游線路,成為江蘇省唯一。

對于蘇繡、玉雕、明式家具制作技藝等生存狀況較好的項目和一些瀕危項目,蘇州采取生產性保護與政策性扶持相結合,項目性保護與生態性建設相結合的方式,這一探索實踐為全國非遺保護工作提供了寶貴經驗。2014年,經聯合國教科文組織批準,蘇州加入全球創意城市網絡,被授予“手工藝與民間藝術之都”稱號。

一座姑蘇城,半部江南詩。人文經濟相融互促、相得益彰,是蘇州發展的顯著特征。

在蘇州非遺人持續多年的耕耘中,“非遺+旅游”如今已成為蘇州推進文旅融合的一個切口。自2015年起,每年蘇州文化遺產保護日前后,蘇州市非物質文化遺產保護管理辦公室都會以一場文旅融合的非遺體驗活動,讓市民走近非遺,“觸摸”非遺,感受非遺與現代蘇州生活的交相輝映。“碧水琴川”常熟雅韻游、“蘇作匠心”吳中見藝游、“相土嘗水”相城匠心游、“夜旅水鄉”昆山尋藝游、“尋夢江南”姑蘇尋味游5條線路,帶領市民親身進入由一個個非遺點位串聯起來的“觸動”之旅,感受可親、可愛的中華民族傳統文化。

在眾多非遺體驗活動中,昆曲是一個尤為典型的案例。從2001年推動昆曲入選第一批“人類口頭和非物質遺產代表作”名錄,到2006年國內首部保護昆曲的地方性法規——《蘇州市昆曲保護條例》正式實施,蘇州的每一步都具有示范性和引領性。同年5月,文化部公布首批“國家級非物質文化遺產名錄”,昆曲名列其中。

昆曲演員在蘇州古典園林拙政園“拙政問雅”夜游項目中實景演出。

時空穿越,如今,越來越多與時俱進的昆曲作品走進年輕群體,走向全球各地。2024年4月至5月,第九屆中國昆劇藝術節舉辦期間,從全國范圍內遴選出的16臺優秀昆劇大戲和折子戲在7天時間里組臺演出,劇目展演及配套活動線下觸達人群超過200萬人次。由臺灣著名作家白先勇攜手江蘇省蘇州昆劇院共同打造的青春版昆曲《牡丹亭》,自2004年首演至今,已在海內外演出逾500場,入場觀眾達百萬人。

更搶眼的還有2025年4月30日首次亮相的舞劇《牡丹亭》。該劇改編自明代劇作家湯顯祖的五十五出傳奇劇本《牡丹亭還魂記》,由蘇州市委宣傳部指導,蘇文投集團和禾戲劇出品制作,為蘇州藝術基金扶持項目。在尊重原著的基礎上,舞劇以當代視角進行解讀,凝練出杜麗娘、柳夢梅、春香、花神、陳最良、判官六個核心角色,生動講述了南安太守之女杜麗娘與嶺南書生柳夢梅超越生死的愛情故事。

舞劇《牡丹亭》。

舞劇《牡丹亭》未演先火。早在開票之初,舞劇《牡丹亭》便展現出驚人的吸引力,自2025年3月官宣以來,收獲了大量關注,全網平臺曝光量超千萬,小紅書“舞劇牡丹亭”單一話題一個月瀏覽量超300w,蘇州站四場演出平均在開票后一小時內全部售罄,熱度高漲。同時,數據顯示,該劇觀眾群體中18-35歲的年輕受眾占比近八成,印證了舞劇《牡丹亭》經典IP的當代藝術創新價值,也充分展現了當代年輕人對于傳統經典IP的濃厚興趣。

“當杜麗娘與柳夢梅在舞臺上執手相望,我仿佛真的穿越到了那個充滿詩意與浪漫的時代。”演出結束后,來自北京的觀眾王儀臻仍沉浸在舞劇《牡丹亭》的唯美意境中,久久不能釋懷。

市民樂了,游客來了。在文旅深度融合中,蘇州借此實現了經濟效益、社會效益和發展質量的同步提升。

蘇州,這座人文與經濟交相輝映的福氣之城,承載著人民群眾對高品質生活的美好向往和期待,從江南典雅的時光中款款走來,向著中國式現代化的光明未來闊步走去。

文字|蘇州日報記者 宗合

圖片|徐志強 張健 孔繁立(視覺蘇州)禾戲劇

編輯|張澤慧

審核|詹樹鴻

人閱讀

https://wan-chzhrb.chaozhoudaily.com/

26,029,754

2