10月14日,全省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰大會(huì)在廣州召開。會(huì)上向受表彰的集體代表和個(gè)人頒獎(jiǎng),其中潮州兩名個(gè)人榮獲“廣東省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范個(gè)人”稱號(hào),畬族民歌市級(jí)非遺代表性傳承人雷楠便是其中之一。

畬族民歌市級(jí)非遺代表性傳承人雷楠獲評(píng)省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范個(gè)人。(受訪者供圖)

作為文化傳承交流的踐行者,雷楠始終將畬族傳統(tǒng)藝術(shù)與中華民族共同體意識(shí)深度融合,為民族文化的保護(hù)、傳承、創(chuàng)新與發(fā)展,特別是為鑄牢中華民族共同體意識(shí)提供了極具價(jià)值的活態(tài)樣本和實(shí)踐范本。

溯源:

用“聲音考古”留存畬族文化密碼

上世紀(jì)七八十年代,廣東省文化部門開啟畬族文化溯源工作,雷楠多次參與并為工作人員帶路,以強(qiáng)烈的民族使命感投身文化挖掘,協(xié)助省、縣工作人員系統(tǒng)開展鳳凰山畬族語言、圖騰、族源考證等基礎(chǔ)研究。當(dāng)時(shí)物資匱乏,他仍與工作人員深入豐順鳳坪等畬族聚居地開展田野調(diào)查,發(fā)掘并保存大量瀕危文化記憶素材。

雷楠自幼受母親文香影響,對(duì)畬歌有著深厚感情。由于畬族語言有音無字,舊時(shí)全靠口口相傳,文化傳承面臨斷層風(fēng)險(xiǎn)。1986年,他創(chuàng)造性地運(yùn)用錄音設(shè)備,組織母親錄制70余首傳統(tǒng)畬歌,完整保留了演唱中的顫音、方言聲調(diào)、即興變奏等細(xì)節(jié)。“當(dāng)時(shí)就想著,這些老調(diào)子要是沒了,畬族的根就少了一塊。”雷楠說。

這一看似微小的舉動(dòng),不僅搶救了瀕臨消失的民族文化密碼,更以“聲音考古”的方式揭示了畬族獨(dú)特的文化形態(tài),為畬族口頭文學(xué)留存珍貴聲紋檔案,為鑄牢中華民族共同體意識(shí)提供了物質(zhì)文化實(shí)證。

傳承:

“老帶新”織就民族團(tuán)結(jié)紐帶

畬族研究起步晚、從業(yè)人員少,一直是雷楠的遺憾。退休后,他“退而不休”,持續(xù)深耕民族文化土壤,將畬歌畬語傳承與鄉(xiāng)村發(fā)展、人才培育深度結(jié)合。

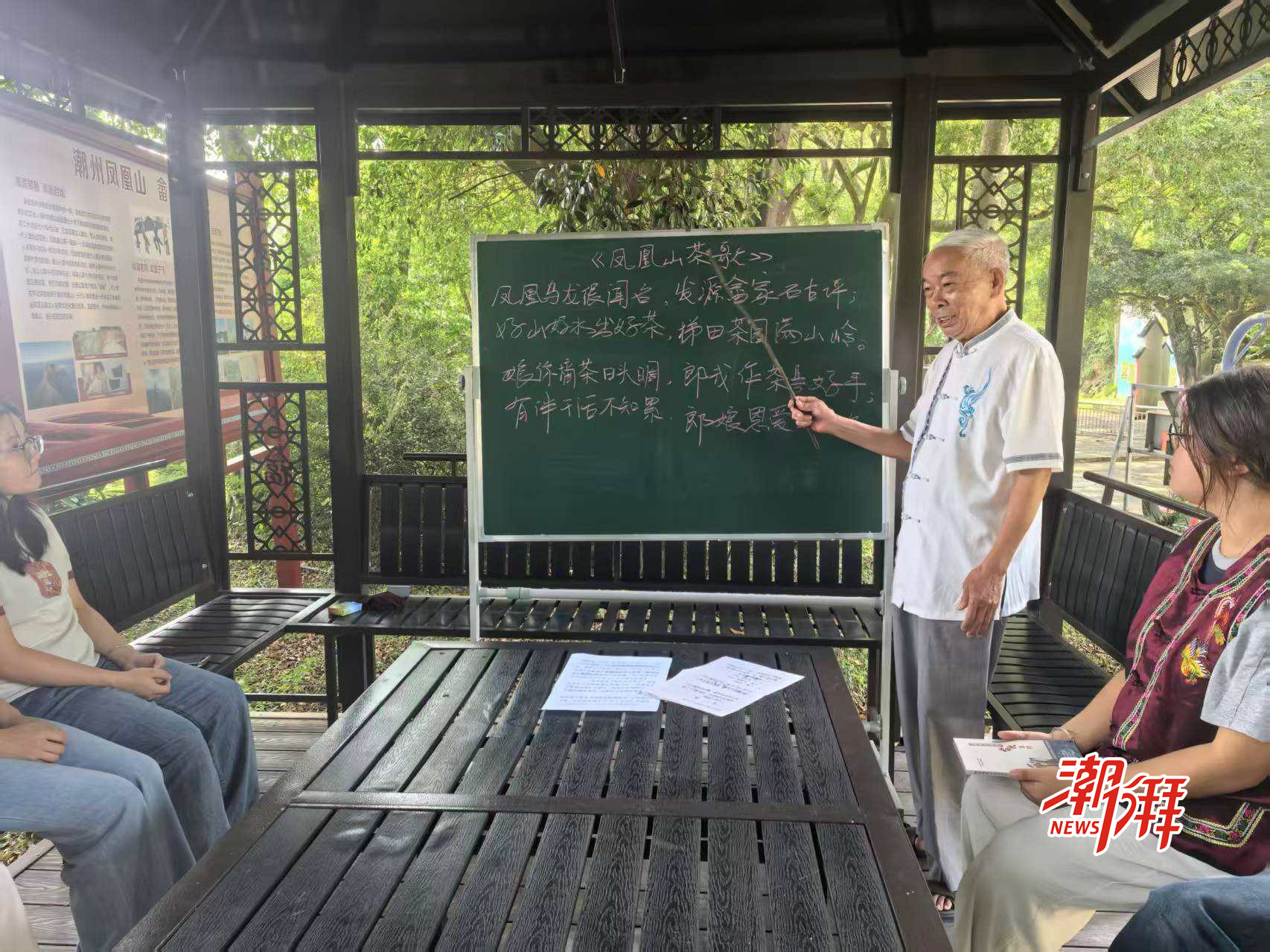

畬族民歌市級(jí)非遺代表性傳承人雷楠。(受訪者供圖)

2019年至2023年間,他將傳承陣地下沉至少數(shù)民族聚居村落,開展200余場(chǎng)畬歌畬語培訓(xùn),內(nèi)容涵蓋畬歌演唱技法、傳統(tǒng)歌謠格律、畬語日常用語等基礎(chǔ)知識(shí),培訓(xùn)對(duì)象覆蓋不同民族、不同年齡階段的愛好者,惠及2000余人次。同時(shí),雷楠還對(duì)畬族傳統(tǒng)歌謠進(jìn)行創(chuàng)新,將畬歌與鄉(xiāng)村振興結(jié)合,賦能“百千萬工程”。

為破解非遺傳承“斷層”難題,作為畬族民歌市級(jí)非遺代表性傳承人,他在不同民族間積極物色對(duì)畬族文化有濃厚興趣的年輕人,通過系統(tǒng)培訓(xùn),將他們培養(yǎng)成兼具畬語功底、創(chuàng)作能力與表演才華的年輕傳承人,并構(gòu)建起“老帶新”傳承機(jī)制。

“文化要活下去,就得有年輕人接棒。”雷楠強(qiáng)調(diào),“不管是哪個(gè)民族的孩子,只要喜歡畬族文化,我都愿意教。通過畬歌培訓(xùn),把畬族人和其他民族的文化愛好者串在一起,大家一起學(xué)、一起唱,既能傳文化,又能促團(tuán)結(jié),這是多好的事啊!”

此外,他還多次赴浙江、福建、江西等省學(xué)習(xí)調(diào)研民族文化,應(yīng)邀接受南方日?qǐng)?bào)、廣東兩岸融媒體中心等多家媒體采訪,參與“慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨百年華誕暨2021年畬族‘三月三’文化節(jié)”云直播等活動(dòng),以文為媒、以情為系促進(jìn)民族文化交流交融。

創(chuàng)新:

以藝術(shù)與文字構(gòu)筑共有精神家園

多年來,雷楠以藝術(shù)創(chuàng)作為紐帶,構(gòu)建起跨越時(shí)空的民族對(duì)話橋梁。他積極參與原創(chuàng)畬族歌曲創(chuàng)作,《我回來了》《鳳凰飛進(jìn)中國(guó)夢(mèng)》等作品,以傳統(tǒng)與現(xiàn)代交融的藝術(shù)表達(dá),搭建起民族文化認(rèn)同與共同體意識(shí)構(gòu)建的橋梁。其中《鳳凰飛進(jìn)中國(guó)夢(mèng)》選取“鳳凰”為美學(xué)形象,推出后激發(fā)大眾對(duì)畬族文化的濃厚興趣,以“小民族大視野”的創(chuàng)作理念,突破地域文化邊界,將畬族鳳凰圖騰與中華民族共同體意識(shí)熔鑄為新時(shí)代文化符號(hào)。

2024年,雷楠撰寫的《畬族與鳳凰單叢茶》一文發(fā)表于潮州市政協(xié)文史資料第44期。文章以“茶”為媒介,系統(tǒng)梳理畬族與鳳凰單叢茶的歷史淵源、文化關(guān)聯(lián)及當(dāng)代價(jià)值,為揭示潮州地區(qū)民族交往交流交融的深層邏輯提供獨(dú)特視角。他還與多位專家合作發(fā)表《鳳凰山畬語》《鳳凰山畬族文化探新》等文章,前者介紹鳳凰山畬語發(fā)展歷史及與客家話、潮州話的融合,體現(xiàn)畬漢文化緊密聯(lián)系;后者借助聲母、韻母標(biāo)記方式,為不同民族互相學(xué)習(xí)語言提供標(biāo)準(zhǔn)。

“藝術(shù)和文字都是好載體,能讓更多人了解畬族文化。”談及創(chuàng)作,雷楠表示,“把畬族的圖騰、歷史和中華民族的大夢(mèng)想結(jié)合起來,用歌曲、文章講好故事,既能讓畬族文化走向全國(guó),也能讓各民族更了解彼此,一起構(gòu)筑中華民族共有精神家園。”

近半個(gè)世紀(jì)的文化堅(jiān)守,雷楠以學(xué)術(shù)為犁鏵深耕民族團(tuán)結(jié)沃土,用藝術(shù)作號(hào)角奏響民族和諧樂章。他探索的“各美其美、美美與共、天下大同”的民族文化發(fā)展路徑,不僅為畬族文化續(xù)寫當(dāng)代華章,更彰顯新時(shí)代文化工作者“中華民族一家親”的精神境界,為鑄牢中華民族共同體意識(shí)提供了鮮活樣本與實(shí)踐范本。

文字|潮州日?qǐng)?bào)全媒體記者 黃慧

編輯|吳冰

審核|詹樹鴻

- 潮汕風(fēng)華耀銀幕|電影《秋水伊人》定檔11月28日

- 做好熱帶低壓防御工作,省三防辦最新通知→

- “全國(guó)校外教育培訓(xùn)一碼通(廣東)”正式上線!

- 這個(gè)周末“文化看潮州 周末到湘橋”群眾文化活動(dòng)開演→

- 潮州文化大學(xué)堂 | 潮人聚潮話共融——解鎖潮僑文化的深厚密碼

- 向世界展示潮州傳統(tǒng)工藝獨(dú)特魅力? 潮繡驚艷亮相全球婦女峰會(huì)相關(guān)活動(dòng)

- 潮安區(qū)金石鎮(zhèn)以科技助力“兩熱”防控??“空中+地面”立體化消殺滅蚊

- 潮州政風(fēng)行風(fēng)熱線 | 是否有規(guī)劃建設(shè)連接鳳凰鎮(zhèn)的高速公路?市交通運(yùn)輸局為群眾解答交通相關(guān)問題