從“芯”突破到全鏈升級

饒平“種業經”育出“藍色糧倉”新圖景

清晨的饒平縣柘林灣,陽光灑滿海面,波光粼粼間盡顯生機。在萬佳水產有限公司的育苗車間內,工人們穿梭于育苗池旁,細致調控水溫與供氧,池內花鱸魚苗靈動游弋——這些魚苗將奔赴廣東、福建、海南等地的養殖場。這正是饒平縣近年來以“種業”為核心,深耕海洋牧場、筑牢“藍色糧倉”的生動縮影。

歡快游動的花鱸魚。

歡快游動的花鱸魚。

饒平縣擁有543平方公里的遼闊海域,148.4公里的綿長海岸線,其中大陸岸線84.4公里,所轄海域內島嶼星羅棋布,海灣眾多,柘林灣、大埕灣等天然港灣為海水養殖提供了得天獨厚的地理條件。這里常年海水溫度介于15-28℃,鹽度介于14-32‰,既避開了北方海域冬季的低溫凍害,又沒有南方部分海域夏季的高溫酷熱,加之海域水質優良,浮游生物豐富,成為了廣東省最適合海水育苗的海灣之一。

新型環保塑膠網箱。

新型環保塑膠網箱。

隨著“百千萬工程”與“粵強種芯”工程的深入實施,近年來,饒平縣緊抓政策機遇,依托海域優勢,以花鱸養殖等產業為突破口,推動海洋牧場高質量發展,蹚出一條兼具生態效益與經濟效益的“藍色致富路”。截至2024年,全縣海水種業產值約13億元,同比增長18%,成功入選省建設粵東種業創新與繁育中心、碳匯漁業示范區名單,“潮州創建省級首個花鱸良種場”兩次被寫進省政府工作報告,實現海水育苗“芯”突破,“粵東海洋明珠”正煥發全新生機。

科學規劃“筑根基”

種業升級破瓶頸

海洋牧場要想“豐產又優質”,種苗是第一道關。記者采訪中了解到,以前饒平的養殖戶,大部分是從福建、浙江買魚苗,除了成本高,運輸過程中還容易出現損耗;有的養殖戶用自家土池育苗,靠天吃飯,遇到臺風、暴雨,一年的心血可能就白費了。種業“卡脖子”問題,曾是制約當地海洋牧場發展的最大瓶頸。

重力式深水網箱。

重力式深水網箱。

為打破這一困境,饒平縣從“頂層設計”入手,先后出臺《饒平縣海洋牧場高質量發展規劃(2023-2027年)》《饒平縣海水種業升級實施方案》等文件,明確“種苗引領、全鏈發展”的核心策略,將解決種業“卡脖子”難題列為重點任務,依托省內最優育苗海域的先天優勢,推動海水種業從“散養式”向“集約化”轉型。

在饒平縣政府的帶動下及各相關行業的配合下,文件里的內容正一步步得到落實,引領著饒平縣海水種業的快速發展。總投資8000萬元的饒平縣萬佳省級花鱸良種場已完工投產,截至2024年,良種場累計產出花鱸魚苗8000萬尾,有效地填補了省內花鱸種苗培育的空白,贏得了市場的廣泛認可。

以萬佳省級花鱸良種場為“支點”,饒平縣進一步擴大種業布局——總面積500畝的現代化海洋牧場種業產業園正在加速規劃建設,未來將整合種苗培育、技術研發、冷鏈物流等功能,打造集“育、繁、推”于一體的產業集群。同時,饒平縣政府牽頭對全縣300多家“小散亂污”對蝦、生蠔、鮑魚等育苗戶開展集體升級改造,為“育繁推”一體化種業體系筑牢根基。“以前靠土池育苗,遇臺風暴雨就損失慘重,如今設施升級、排污達標,能為家鄉產業出力,我們打心底樂意!”大埕鎮一位曾被列入整治名單的育苗戶,道出了眾多從業者的心聲。

產學研融合“賦新能”

創新驅動拓賽道

種業要想持續突破,光靠硬件升級還不夠,必須靠技術創新。饒平縣的實踐證明,要在競爭激烈的種苗市場中站穩腳跟,核心技術是“王牌”。

在饒平縣的牽線搭橋下,萬佳水產與中國水產科學研究院南海水產研究所達成合作,共同組建省級花鱸種業工程技術協同創新中心,聚焦花鱸原種保存、后備親本培育、優質苗種生產等關鍵技術開展攻關。協同創新中心成立后,南海水產研究所的專家常駐基地,和企業一起篩選優質親本,通過人工選育、雜交育種等技術,培育出了更適應饒平海域環境的親本群體。

花鱸魚苗。

花鱸魚苗。

中國水產科學研究院南海水產研究所副研究員趙超介紹,經過攻關,團隊不僅解決了花鱸親本“退化”問題,還建立了標準化的育苗技術規程。這一技術突破,徹底改寫了廣東省花鱸魚苗依賴省外引進的歷史。數據顯示,2024年,饒平縣花鱸魚苗本地供應占比增加55%。

不止于此,萬佳水產進一步加大研發投入,設立省級博士工作站,聯合南海水產研究所成功研發花鱸新品系“南饒1號”,創新集成種質資源精準評價、全基因組選擇育種及高效分子育種技術,實現生長速度提升18.2%、成活率提升21.6%,推動產業向“高精尖”邁進。

除了在花鱸種業上持續發力,饒平縣還巧做“資源文章”,助力種苗培育多元化發展,產業融合延伸至多領域:華瀛公司以熱電冷聯技術助力海水培苗,使花鱸親本產卵提前一個月,大幅提升種苗市場競爭力;萬佳花鱸良種場則在花鱸非產卵期,利用育苗池培育馬面鲀、石斑、海鮸等魚苗,資源利用率提升50%,年增產值超4000萬元,實現“淡季不淡、資源不閑”。

在龍頭企業的帶動下,個體育苗戶也積極投身創新浪潮。饒平順斌鮑魚育苗場負責人陳杰濱是其中的一位代表。“我養鮑魚差不多十年了,以前我們育苗主要以土鮑等品種為主,近兩年才開始嘗試大鮑等新品種,在專家的指導下開展育苗,目前看來收益應該不錯。有些人覺得土鮑的價格比較穩定,但我還是看好新品種。”陳杰濱說。

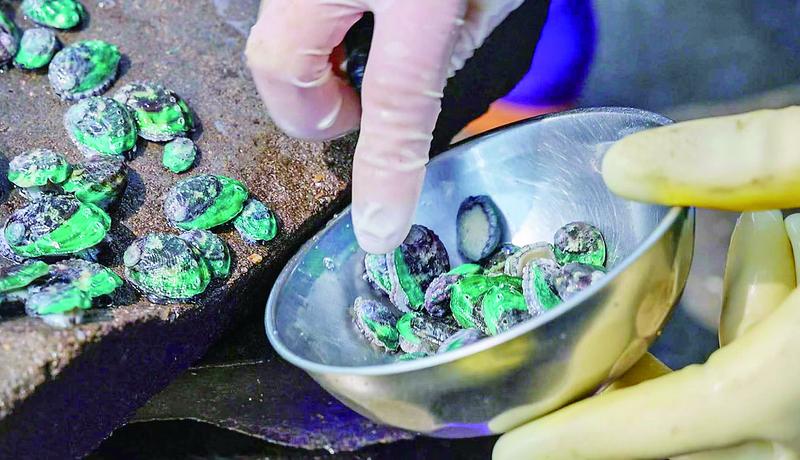

鮑魚苗培育。

鮑魚苗培育。

在饒平鮑富水產養殖有限公司的海上養殖區,幾排藍色的筏架式網箱格外顯眼。“這是我們去年投入使用的鮑魚養殖網箱,主要用于親本母鮑的培育。以前我們的鮑魚苗都是從山東、福建引進的,現在我們嘗試自己培育親本,不僅能降低成本,還能根據市場需求調整品種。”公司負責人陳展鴻說,希望能夠打破傳統依賴外購種苗的限制。

如今,創新熱潮已在饒平海水養殖行業遍地開花。饒平縣聯動企業與科研,提升大埕鮑魚育苗水平,推動綠鮑水產養殖公司省博士工作站與南海水產研究所等科研單位合作,成功培育由皺紋盤鮑、綠盤鮑雜交的優質鮑魚苗種,帶動提升鮑魚育苗水平。目前,全縣有鮑魚苗場200多家,年產鮑魚苗約17億粒,產值約6.5億元。

多方聯動“強保障”

優化服務促發展

產業發展離不開堅實的服務保障。為推動海洋牧場高質量發展,饒平縣構建了“政府+國資+企業”多方聯動的保障體系,從資金、用地、基礎設施等方面為企業提供全方位支持。

資金是企業發展的“活水”。為解決萬佳省級花鱸良種場建設的資金難題,饒平縣積極研究省級花鱸良種場合作模式,充分發揮國資平臺公司引領撬動作用,推動饒平縣國資平臺“饒農投”參與饒平縣萬佳水產有限公司省級花鱸良種場等海洋牧場產業發展,初步確定固定分紅合作模式,實現政企“雙贏”局面。目前,國資平臺“饒農投”已投入800萬元與萬佳水產公司合作參與省級花鱸良種場的建設運營。

萬佳省級花鱸良種場。

萬佳省級花鱸良種場。

用地難題,是許多水產企業擴大規模時面臨的“攔路虎”。萬佳省級花鱸良種場建設初期,需要征用40畝土地,其中涉及5戶租戶的騰退問題。對此,饒平縣相關部門主動靠前服務,有關部門下大力氣進行清拆騰退,為萬佳省級花鱸良種場清理出建設用地。多方努力下,如今這里已經建成了親魚培育車間、工廠化循環水養殖車間與砂濾池等設施。

基礎設施建設同步發力:在饒平縣的柘林鎮,育苗產業園海水集中取水項目建設正在政府的有力支持下逐步進行。“通過科學規劃海水取用管網布局,精準對接企業用水需求,我們有效破解了企業擴能用水的瓶頸。”有關負責人向記者介紹道。新的布局為入駐企業提供了更加可靠的水源支撐,也更進一步強化了園區的保障能力和產業承載能力。

更具創新性的是,饒平縣采用“政府+國資平臺+企業”模式,分期實施總投資5億元的海洋牧場現代設施建設項目,以租賃形式出租給養殖企業。這一“以租代建”模式,有效解決企業資金投入大的難題,目前已建成新型環保塑膠網箱六千格,讓多方聯動的“組合拳”在蔚藍大海中結出碩果。

從“種業突破”到“全鏈升級”,從“創新驅動”到“多方保障”,饒平縣正以扎實的行動,念好“種業經”,激活“芯動力”,讓“藍色糧倉”不僅裝滿優質海產品,更裝滿漁民的“致富希望”。面向未來,饒平縣將持續深耕海洋經濟高質量發展路徑,繼續深化“粵強種芯”工程,加快推進現代化海洋牧場種業產業園建設,打造全國知名的海水種業基地,以更昂揚的姿態,在藍色海洋中書寫“海洋強縣”的新篇章,為建設海洋強省貢獻饒平力量。

文字|潮州日報全媒體記者 丁玫 實習生 葉錦川 通訊員 饒宣 林志鎧

圖片|潮州日報全媒體記者 陳宏文 通訊員 饒宣 黃品

編輯|翁純

審核|梁佳濤