你是否曾聽聞“基孔肯雅熱”?這名字念起來著實有些拗口,但它背后的故事卻值得我們深入了解。別被名字唬住,這其實是一種和蚊子緊密相關,能讓關節“痛苦舞蹈”的疾病。

“基孔肯雅”并非源于常見的中文或英文,它出自非洲坦桑尼亞的Makonde語。其本意是“變得彎腰駝背”或者“蜷縮起來”。

常見癥狀:

發燒:基孔肯雅熱來襲時,突然高燒是典型癥狀,體溫常常飆升至39°C以上,同時還可能伴有頭痛、肌肉酸痛、惡心以及皮疹。不過,這僅僅是前奏。

皮疹:發病后2-5天,80%患者在軀干、四肢伸展側、手掌、足底及面部出現斑疹、丘疹或紫癜,部分伴瘙癢。

關節劇痛:難以承受之痛。真正讓人印象深刻的,是那如影隨形的劇烈關節疼痛與腫脹。這種疼痛仿佛骨頭被硬生生撕裂,翻身成了奢望,走路更是如履薄冰,姿勢怪異得好似在跳一支“痛苦之舞”。手腕、腳踝、手指、膝蓋等小關節首當其沖,成為疼痛的重災區。更折磨人的是,發燒或許幾天就會消退,可關節痛卻可能糾纏數周、數月,甚至數年之久。

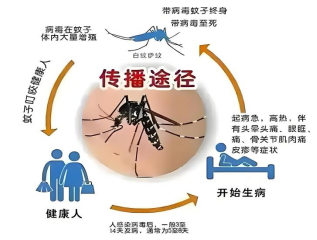

傳播元兇:“花腿刺客”蚊子兩類

埃及伊蚊:它也是傳播登革熱的“慣犯”,偏愛城市環境,常常在室內對人發起“攻擊”。

白紋伊蚊:又被稱作“亞洲虎蚊”,有白色斑紋,腿帶白環,攻擊性強,白天也叮人。蚊子叮咬發燒病人后,病毒繁殖幾天,再咬健康人致其感染,人傳人不會發生。

傳播途徑:

流行區域:熱帶與亞熱帶的“陰影”,起源非洲,擴散到東南亞、印度次大陸、加勒比海及美洲熱帶、亞熱帶地區,如近年巴西疫情重。雨季去這些地方,要小心,它常和登革熱同區域流行。

治療:依據最新治療指南,目前尚無針對基孔肯雅熱病毒的特效藥物,治療主要圍繞以下方面:

充分休息:患病后,身體急需充足的休息來恢復元氣,務必保證足夠的睡眠與休息時間。

及時補水:高燒會導致大量出汗,及時補充水分,防止脫水至關重要。

藥物輔助:可使用對乙酰氨基酚等藥物來緩解疼痛與發燒癥狀。特別提醒,要避免使用阿司匹林、布洛芬等非甾體抗炎藥,因其可能增加出血風險,尤其是在排除登革熱的情況下。對于關節疼痛,在急性期過后,若疼痛仍持續,可考慮采用物理治療手段,如熱敷、按摩等,以促進血液循環,緩解疼痛。

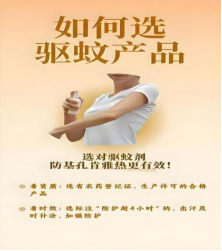

預防的重點在于防止蚊子叮咬,可以從以下方面入手:

物理防護:穿著長袖長褲,淺色衣物為佳,同時安裝紗窗紗門,使用蚊帳,將蚊子阻擋在外。

化學防御:選用含有DEET(避蚊胺)、派卡瑞丁、IR3535(伊默寧)或檸檬桉油等有效成分的驅蚊劑,出門或在戶外活動前涂抹或噴灑。

環境治理:徹底清除家中及周圍的積水,像花盆托盤、廢舊輪胎、瓶瓶罐罐等易積水的地方,讓蚊子無處產卵。

旅行防護:前往流行地區時,提前了解當地疫情,全程做好防蚊措施,如攜帶并使用防蚊用品。

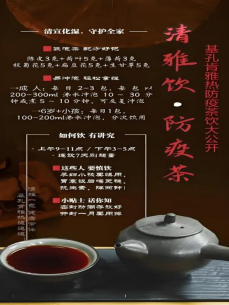

當然,作為中醫人,我們中醫防護有妙招,可以使用含有艾葉、薄荷、丁香、藿香、佩蘭、陳皮、蒼術、白芷、金銀花、石菖蒲等中藥的香囊,可掛于身上或者床頭。還有中藥代茶飲,可以清宣化濕。

重要提醒:

如果從熱帶或亞熱帶地區旅行歸來,出現突發高燒與劇烈關節痛,務必盡快就醫,并主動告知醫生旅行史。雖多數患者不會危及生命,但關節痛對生活質量影響很大,老人、嬰幼兒以及患有基礎疾病的人群感染風險更高。總之,防蚊是預防基孔肯雅熱及其他蚊媒疾病的關鍵,切不可掉以輕心。

來源 | 鄭中醫

編輯 | 翁純

審核 | 詹樹鴻