今天(6月7日)中午

高考首場科目

語文考試結束

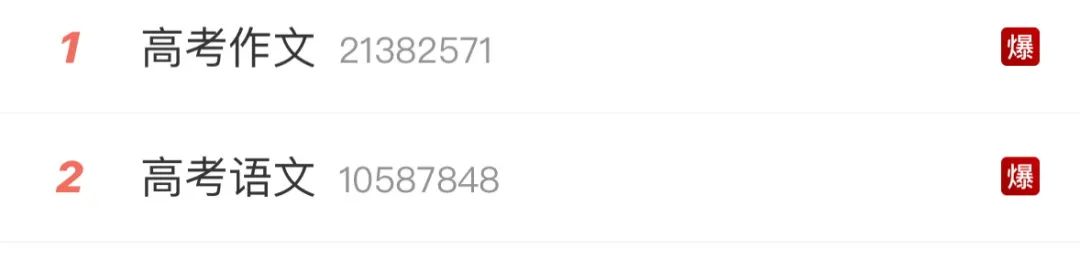

高考作文相關話題“爆”了

霸屏熱搜

其中

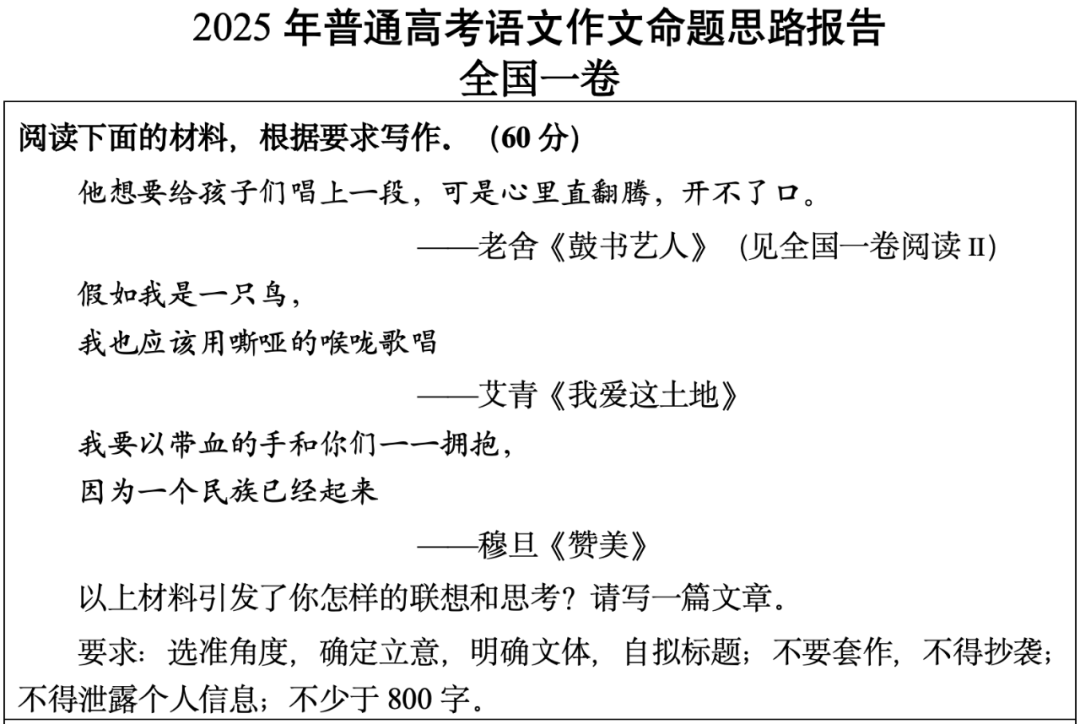

廣東用的是全國一卷:

作文題回顧

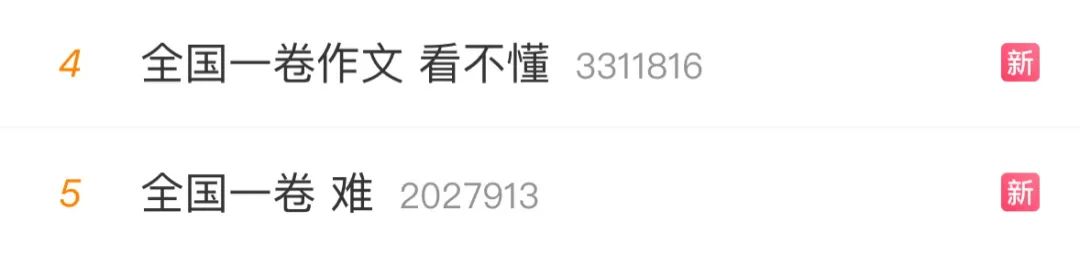

不少人覺得今年

這波高考作文

“太難了,看不懂”

面對今年高考作文命題

考生該如何精準立意?

怎樣拓寬寫作思路

寫出兼具廣度與深度的優秀答卷?

南方網、粵學習記者特別邀請

《中山大學學報》主編

文學評論家

中山大學中文系教授

展開深度解讀

為考生提供多維度的寫作指引

今年的作文題目相比往年稍微偏難一些,它直接關聯到學生的閱讀范圍和閱讀體會。題目主要考察了學生對老舍、艾青和穆旦三部作品創作背景的了解,以及在理解材料本意基礎上進行深入發揮的能力。主題主要是家國情懷,特別強調的是特殊年代的家國情懷,如穆旦跟艾青寫的抗戰時期,家國破碎,民族多難,遭受外部侵略。詩人的歌唱飽含著對這個國家、這個民族、這個人民的熾熱的感情。所謂嘶啞的歌唱,那是因為歌唱已久,所謂帶血的擁抱,那是因為從戰爭和災難中走來。這種歷史感也可以貫穿到現實。與現今國際形勢相聯系,展現中國青年對國家命運、民族困境和百姓命運的深刻關注。

如果我來作答,思路是基于當前社會情感被切割的現狀,強調大情感、大情懷就是國家命運、家國情懷和民族發展,這是可以往高處、大處和遠處拓展的主題。如果有較高的閱讀基礎,能夠精準分析材料出處及其背景,并將之與從抗日戰爭到現在世界秩序的變化相結合,探討在人工智能社會中對這些核心意義的堅守,這樣的思路可能會更容易獲得高分。

看到2025年高考作文題,我感覺出題者回歸了文學文本,以考生對文本的理解深度和結合當代進行延伸的能力來區分高下。

給的材料中,老舍、艾青、穆旦都是現代文學名家,高中學生應該對他們不陌生,也有所接觸。但考生如果對全文不熟悉或者對作品誕生的語境不了解,深度闡釋并不容易。尤其是穆旦的詩,本身就以難度出名,高中學生估計不大喜歡。

如何解題?首先我們要對材料進行分析。今年是紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年,考生從中能夠感受到中國的現代轉型、古今之變。老舍材料的核心是傳統文化藝術的現代轉型;艾青材料的核心詞是土地;穆旦的詩則強調民族的自主自立。如果把材料的抓手落在“心里翻騰”“嘶啞的喉嚨”“帶血的手”,那么結合抗戰的歷史就比較容易理解。用不忘國恥、家國情懷定調,考生可以比較容易地寫出一個偏中上分數的作文,基本不太會跑題。

但要寫出高分作文,考生則要在民族國家的現代轉型、文化的創造性轉化和創新性發展等內容上有所發揮。這個題目包含著對國情的理解,考生要對中國的歷史尤其是近代史、中西的文化交流有更深入的理解,才能寫出層次感、豐富性和高度來。

因此,我的解題思路會從理解文學作品出發,延伸到理解歷史、理解民族文化,最后回到當代文化建設的“雙創”上來。

今年的作文題目關注革命歷史、民族精神,我覺得審題不難,但要寫得深、寫得好,是有一定難度的。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,這三則材料的選擇都與抗日戰爭相關,學生首先需要對這三部作品的背景有所了解,才能根據三則材料不同的側重點,選擇寫作的切入點。

從歷史的層面上看,抗日戰爭的主題聯系著民族解放、國家獨立;從現實的層面上看,這一主題聯結著民族自信、國家富強。這個題目提示考生,民族命運、國家建設與每一個普通的公民休戚相關。

這篇作文大致可以從兩個角度進入,一是將三則材料串聯起來,回顧歷史、繼往開來;二是從其中一則材料入手,找到切入點,然后關聯另外兩則。這三則材料都蘊含著飽滿的情感,要把這篇作文處理好,需要學生有強烈的“共情”,把握材料中蘊含的情感,做到以情達意,并且能將感性認識與理性思考結合起來。從個人的真實感受出發,以小見大,可以避免空洞或大而無當的抒情。

如果我來寫,我大概會從閱讀老舍《鼓書藝人》這篇小說時的感受起筆,把我的閱讀感受與老舍和他的創作結合起來,表達知識分子對祖國的愛與責任,并從中進一步討論個人與國家的情感連接,這樣也可以將另外兩則材料有機聯系起來。

來源|南方網、粵學習客戶端

編輯|張澤慧

審核|詹樹鴻