本期內(nèi)容:接上期第三部分:宋元鄒魯

第七單元 南宋潮州知軍州事曾汪拉開(kāi)廣濟(jì)橋建造序幕

韓江(古稱員水、鱷溪),是中國(guó)東南沿海最重要的河流之一,廣東省第二大流域。韓江上游由梅江和汀江匯合而成,梅江為主流,發(fā)源于廣東省紫金縣七星崠,由西南向東北流經(jīng)廣東省五華、興寧、梅縣、大埔、豐順等市縣,在三河壩與汀江、梅潭河匯合;汀江發(fā)源于福建省寧化縣的賴家山,由北向南流經(jīng)福建省的長(zhǎng)汀、武平、上杭、永定等縣和廣東省的大埔縣。梅、汀兩江匯合后稱韓江,由北向南流經(jīng)廣東省的豐順縣至潮州市進(jìn)入韓江三角洲河網(wǎng)區(qū),分東、西、北溪流經(jīng)汕頭市注入南海。以梅江為源頭,干流總長(zhǎng)470千米。最早想到在江上建橋周濟(jì)民生的是潮州知軍州事曾汪。南宋乾道七年(1171年),曾汪在浩瀚的韓江中游、州城東門(mén),造巨船為浮橋,自此拉開(kāi)了廣濟(jì)橋建造的序幕。八百多年前,在水深流急,600米寬的韓江上造橋,這是一個(gè)多么豪邁的壯舉。

梅江源

汀江源

梅江、汀江、梅潭河三江匯合

從曾汪開(kāi)始,潮州的先民,在一任任潮州太守的率領(lǐng)下,孜孜矻矻,造橋不止。至宋開(kāi)禧二年,廣濟(jì)橋東西橋二十三座橋墩,始告完成。而中流湍流尤急尤深,沒(méi)辦法造墩,只好仍以梭船連接。于是,一座曠世未有、舉世無(wú)雙的集梁橋、拱橋、浮橋?yàn)橐惑w的橋梁,龍臥虹跨,出現(xiàn)在八百里煙波浩渺的韓江上。明宣德十年(1435年),潮州知府王源,再一次主持了規(guī)模空前的疊石重修,竣工后西橋?yàn)?0墩,東橋?yàn)?3 墩,中間89米以24只船為浮橋,并在橋上修筑橋樓12座,橋屋126間,統(tǒng)稱為“廣濟(jì)橋”。正德八年(1513年),知府譚倫增筑一墩,減船六只,形成"十八梭船廿四洲"的獨(dú)特風(fēng)格。此后歷代均有修筑,但格局基本不變。因?yàn)橛辛私煌ā①Q(mào)易的便利,從此,廣濟(jì)橋便成了一處熱鬧非凡的橋市。這座橋,是韓江上一座海市蜃樓一樣的畫(huà)橋,民謠這樣唱:“潮州湘橋好風(fēng)流,十八梭船廿四洲。廿四樓臺(tái)廿四樣,兩只鉎牛一只溜。”廣濟(jì)橋是中國(guó)四大古橋之一,全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位 ,國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū),被橋梁專家茅以升譽(yù)為“世界上最早的啟閉式橋梁”。

韓江上的廣濟(jì)橋

第八單元?一代名宦丁允元治潮功績(jī)

丁允元 (公元1142-1214年) ,字叔中,江蘇常州宜興人,1175年登二甲進(jìn)士,正四品的太常寺卿。1187年,為人生性耿直的丁允元,看到朝廷因大興土木建宮殿和履行和約賠償金蕃的需要,而不顧廣大百姓困苦不堪,強(qiáng)行加征“鹽鐵稅”等,民間怨聲載道,丁允元深痛其事,凜然陳諫,不料觸怒皇帝,被貶潮州,任知州。

丁允元蒞潮后,沒(méi)有唉聲嘆氣,而是四處察訪民情,了解潮州社會(huì)、歷史、地理環(huán)境。潮州廣濟(jì)橋始建于南宋乾道間,經(jīng)過(guò)十多任地方主官,長(zhǎng)達(dá)近360年的接力修建,堪稱世界建橋史的奇跡。乾道七年(1171) 潮州知州曾汪造舟船創(chuàng)建浮橋,在江心建一石洲以固定浮舟,繼任者常祎、朱江、王正功又在西段續(xù)建三個(gè)石洲。丁允元到任以后,于1189年決心接續(xù)展開(kāi)修建,在其任上增建了西段四個(gè)橋墩,使韓江西岸形成八洲七孔的梁橋,百姓感念其恩,喜稱“丁侯橋”。丁允元一向重視教育,敬重賢能,他認(rèn)為位于城南的“韓文公廟”低矮破陋,不足以表達(dá)百姓對(duì)圣賢的崇敬之情,遂將“韓文公廟”遷至橋東筆架山,并以趙德、陳堯配祀,題匾為“忠佑廟”。“忠佑廟”即是“韓文公祠”。丁允元身為進(jìn)士,他深諳教育對(duì)于潮州發(fā)展是何其重要,為了改變當(dāng)時(shí)潮州落后的教育面貌,他創(chuàng)置六齋,資儒興學(xué),撥田租三百六十五石五斗為教育專款。丁允元還在韓江北溪涸溪堤附近創(chuàng)建“文祠書(shū)院”,為潮州的教育事業(yè)做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。

丁允元任潮州知州五年,期滿后在百姓挽留下攜家眷族人卜籍創(chuàng)居于潮州城東廂仙田鄉(xiāng)。蒞潮為官期間丁允元政績(jī)斐然,深得民心,獲得宋、元、明、清歷代士民的崇祀,并配享韓祠。如今,韓文公祠象山南面修建有“允元亭”,丁宦大宗祠、丁允元墓也均公布為廣東省文物保護(hù)單位。

丁氏家族崇文尚德的家風(fēng)世代相傳,明代中后期丁氏族人在潮州府四進(jìn)士亭巷創(chuàng)立丁氏考試會(huì)館,專供本族學(xué)子進(jìn)府城考試時(shí)寄寓備考。據(jù)記載,晚清重臣丁日昌當(dāng)年上潮州府城考秀才時(shí),曾就宿于此。(該會(huì)館已于2023年12月重修并開(kāi)放,成為潮州古城第一座復(fù)建成功的考試會(huì)館。)

第九單元?畬族源流

畬族是中國(guó)南方的世居民族,也是百越民族中的一支,據(jù)考古與文獻(xiàn)資料和畬民記憶,早期鳳凰山包括如今韓江、榕江、九龍江、晉江的四江流域。漳州蓮花池山舊石器遺址、晉江深滬灣舊石器遺址時(shí)間均為40萬(wàn)年以上,從時(shí)間與生活方式看,此兩處古人處于直立人階段。直到晉代,才有其他族群進(jìn)入鳳凰山,進(jìn)行交往交流交融。因此畬族并不是來(lái)自北方,而是策源于鳳凰山地區(qū),由此地的直立人進(jìn)化而來(lái),是鳳凰山的土著居民。今天畬族分布的地區(qū)主要在閩東和浙南,但各地的畬族民眾普遍認(rèn)同祖籍在廣東潮州鳳凰山。早在7世紀(jì)初即隋唐之際,畬族就已在閩、粵、贛一帶生息、繁衍。漢文史書(shū)通常把唐宋時(shí)期在這一帶活動(dòng)的少數(shù)民族泛稱為"蠻僚""峒蠻""峒僚"。《漳州府志》所錄唐高宗《詔陳政鎮(zhèn)故綏安縣地》和陳元光《謝準(zhǔn)請(qǐng)表》都提到"蠻僚"。另清嘉慶《云霄廳志》(民國(guó)重版)載:"高宗總章二年(669),泉、潮間蠻僚嘯亂。

唐朝前期,國(guó)力強(qiáng)盛,對(duì)東南沿海的封建統(tǒng)治逐步加強(qiáng)。原住民生存空間遭受擠壓,唐總章二年(669年),雷萬(wàn)興、藍(lán)奉高等領(lǐng)導(dǎo)畬族人民大規(guī)模起義,史稱"蠻 僚嘯聚"。八年后,唐儀鳳二年(677年)崖山陳謙連結(jié)洞蠻苗自成、雷萬(wàn)興率眾攻 陷潮陽(yáng)(古潮州治所)。正值唐朝興盛時(shí)期,遭鎮(zhèn)壓,俘虜以萬(wàn)計(jì)。后藍(lán)奉高繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)部眾爭(zhēng)取生存空間。景云二年(711年),陳元光征討"叛亂", 廝殺中被藍(lán)奉高刃傷,不治身亡。后其部將李伯瑤繼續(xù)進(jìn)剿。開(kāi)元三年(715年),陳元光之子陳晌率領(lǐng)府兵偷襲九龍江少數(shù)民族地區(qū),藍(lán)奉高被捕,就義于漳浦,余部放棄家園,遠(yuǎn)徙他鄉(xiāng)。陳吊眼等領(lǐng)導(dǎo)的反元斗爭(zhēng)元代畬族分布范圍較唐、宋稍廣,但其主體仍聚居于閩、粵、贛三省交界地區(qū) 的傳統(tǒng)地域。至元中后期,畬民不堪忍受政府和官吏的盤(pán)剝,在陳吊眼、黃華、鐘 明亮等率領(lǐng)下,舉行了多次抗元和反元斗爭(zhēng)。

第十單元?潮州燈謎

潮州燈謎產(chǎn)生于宋代。潮州燈謎燈謎是中華民族獨(dú)有的一門(mén)歷史悠久的傳統(tǒng)綜合性藝術(shù),而潮州燈謎結(jié)合了當(dāng)?shù)鬲?dú)有的特色和地方習(xí)俗,自成一派,別具一格。潮州賦體謎、揭陽(yáng)詩(shī)鐘謎與福州雙謎、蘇州新賦謎被譽(yù)為"中華謎壇四大特色謎種"。昔時(shí)在元宵夜,花燈上會(huì)貼上書(shū)寫(xiě)的謎面,任猜射人圍猜。清代陳坤曾有詩(shī)"上元燈火六街紅,人影衣香處處同。一笑相逢無(wú)別訊,誰(shuí)家燈虎制來(lái)工",詠的就是當(dāng)日燈謎盛況。原懸掛謎燈,后改為張貼謎箋。體裁除了文字謎、畫(huà)謎、印章謎外,還有實(shí)物謎。潮州燈謎最大的特色,是保留了宋代臨安"擊鼓司猜"的遺風(fēng),用鼓聲來(lái)通報(bào)猜謎情況。燈謎在潮州有廣泛的群眾基礎(chǔ),每逢節(jié)日喜慶,街頭巷尾,處處燈盞處處歡,鼓聲笑語(yǔ)不斷。

第十一單元?潮州歸元

蒙古軍隊(duì)滅亡金朝之后開(kāi)始了和南宋長(zhǎng)達(dá)近半個(gè)世紀(jì)的戰(zhàn)爭(zhēng),蒙古遷都北京建立元朝,之后繼續(xù)進(jìn)攻南宋,于公元1276年2月攻破南宋都城臨安。臨安淪陷后,由于蒙古軍隊(duì)大規(guī)模屠殺,南宋大量人口南逃,南宋朝廷軍民先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)福建和廣東,景炎元年(1276年),宋帝趙昰逃亡至潮州,大量的福建人向南遷徙涌入潮州境內(nèi),尤其是宮庭工匠藝人散落在潮州境內(nèi)定居。

元兵進(jìn)逼潮州城,宋將張世杰、馬發(fā)、文天祥等和畬家軍相繼抗元。由海陽(yáng)人陳懿及其弟忠、義、勇、昱合稱的“陳五虎”擁有畬兵七千、戰(zhàn)艦百艘,是當(dāng)時(shí)最富實(shí)力的本地豪強(qiáng)。元軍攻取潮州后隨即撤兵,潮州地方事務(wù)則交由破城有功的陳五虎兄弟主持,并從張弘范表奏,授陳懿為招討使兼潮州路軍民總管,及授其弟忠、義、勇三人為管軍總管。陳五虎兄弟治潮六、七年間,土豪各據(jù)其壘,互相攻掠,生靈涂炭,社會(huì)動(dòng)蕩。陳五虎因“數(shù)叛附”,最終不被元朝信任,先后敗亡。

元至元十六年(1279),潮州改稱為潮州路總管府,隸屬江西行省廣東道宣慰使司,仍領(lǐng)轄海陽(yáng)、潮陽(yáng)、揭陽(yáng)3縣。元貞元年(1295),梅州隸屬潮州路,潮州路領(lǐng)3縣1州。延裕四年(1317),梅州隸屬?gòu)V東道,潮州路領(lǐng)海陽(yáng)、潮陽(yáng)、揭陽(yáng)3縣。路治海陽(yáng)縣。

宋元之交的戰(zhàn)火使州學(xué)遭到毀滅性破壞。自至元二十一年(1284年)路總管丁聚開(kāi)始,歷屆總管如王元恭等精心籌劃組織,先后對(duì)路廟學(xué)進(jìn)行重建、改建、整修,不少人還捐出俸金,“歷五十余年,而潮之廟學(xué)始大備”。潮州由亂轉(zhuǎn)治,自此一直到至正十年(1350年),約有70年時(shí)間,此地戰(zhàn)亂不生,人口增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)得以恢復(fù),文化教育尤有新的發(fā)展。

南宋末代皇朝在潮州為中華民族留下寶貴的文化和精神財(cái)富,加之先期唐宋歷次官員貶潮帶來(lái)的文化傳播,使得潮州較好地保留和傳承中國(guó)民間傳統(tǒng)工藝美術(shù)和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

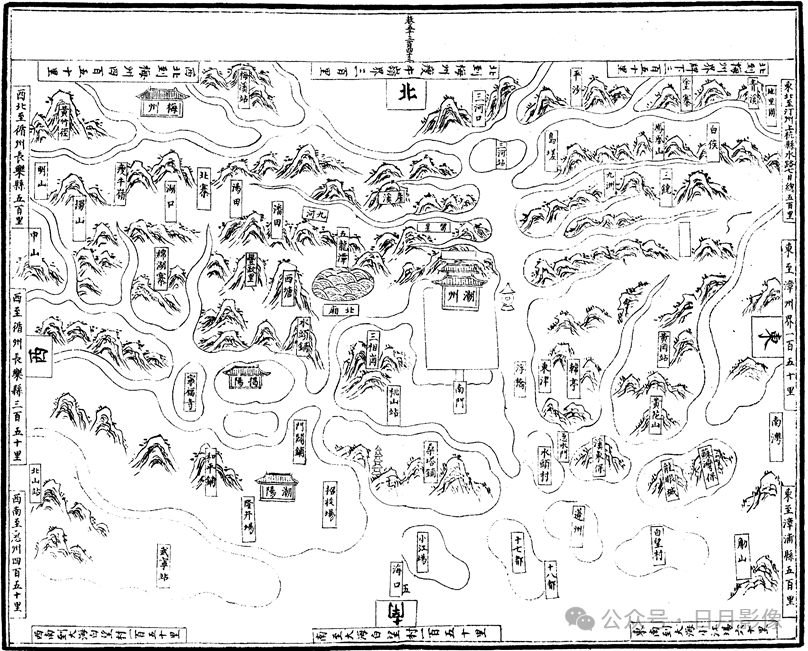

《永樂(lè)大典》中收錄之宋元潮州總圖

文天祥以“天地不息”的理念尋求抗元斗爭(zhēng)的愛(ài)國(guó)力量,他在《過(guò)零丁洋》的“人生自古誰(shuí)無(wú)死,留取丹心照汗青”詩(shī)句,表明了他誓死明志以及舍生取義浩然正氣的君子人格。

景炎元年(公元1276年),陸秀夫遭陳宜中陷謫,被貶官為民,當(dāng)時(shí)陸秀夫兄陸清夫?yàn)槌敝蓰}場(chǎng)管勾,遂陸秀夫來(lái)投兄處,居辟望港口(今澄海)。《澄海縣志》載陸秀夫:“林泉之下,皇皇國(guó)事。”雖含冤被貶,陸秀夫心中卻也從未停止家國(guó)憂思,陸秀夫在潮州期間建學(xué)館、設(shè)練兵場(chǎng)、招收學(xué)生學(xué)文習(xí)武,一心記掛前線戰(zhàn)事,組建民間抗元隊(duì)伍,為日后保家衛(wèi)國(guó)備好武裝力量,他教化民眾,曉以忠義,到南澳等察視掌握地形以備謀事之用,聚集人才、物資以備軍需,他在潮州雖只有一年六個(gè)月,卻為潮州人民留下很多精神和物質(zhì)財(cái)富,至今天,澄海仍保留有陸秀夫當(dāng)年的住地陸厝圍、學(xué)士館秀夫路、秀夫亭、書(shū)齋巷和紀(jì)念陸秀夫祠堂,潮州韓山韓祠左側(cè),原有“陸丞相祠”,鳳凰山上有“試劍石”,饒平旗頭嶺上有“丞相石”,南澳有“宋井”“太子樓”等文物。

張世杰從普通士兵做到將軍、元帥,為大宋征戰(zhàn)六十年,歷經(jīng)四百余戰(zhàn)而不怠,反映了他一生精忠報(bào)國(guó)、不屈不撓戰(zhàn)斗到底的英雄本色。

因拼死抵抗元兵、保留民族尊嚴(yán)而被稱頌的“宋末三杰”文天祥、陸秀夫、張世杰都非潮州人,但“三杰”的嫡系后代都在潮州,“宋末三杰”文化與潮州文化相融,“三杰精神”激勵(lì)了一代代的潮州人,“宋末三杰”的詩(shī)文、忠孝、正氣等文化是潮州值得自信的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,是潮州優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要組成部分。

第十二單元?潮州從一個(gè)邊陲之地逐步發(fā)展為“嶺海名邦”“北宋瓷都”

從地理環(huán)境上看,潮州看似屬于“省尾”,實(shí)是閩粵贛重要交通要道,也因其“省尾”的偏僻和與廣府的阻隔,使得潮州能與接壤的福建在地理與人文上直接往來(lái)。宋代,韓江三角洲的開(kāi)發(fā)利用,使本區(qū)的生存環(huán)境日益改善,吸引了來(lái)潮任職官宦落戶和大批閩人直接移居此地。中華主流文化以閩文化為中介,對(duì)本地區(qū)影響的力度加強(qiáng)。據(jù)饒宗頤總纂《潮州志·民族志》統(tǒng)計(jì),宋代移民的家族共有41個(gè),大多來(lái)自閩地,間或來(lái)自他省,基本上是官宦落籍,這些宦仕世家,又有很多成為本地望族。如陳氏、林氏、黃氏、蔡氏、彭氏、袁氏、鄭氏、蕭氏、方氏、劉氏、張氏、魏氏、丁氏等等。偏僻的地理位置和各個(gè)朝代源源不斷的中原移民,使本地區(qū)實(shí)際上成了一個(gè)文化的“聚寶盆”。而由于遷潮士民又樂(lè)以正統(tǒng)中華文化傳承者“海濱鄒魯”心態(tài)自居,對(duì)傳統(tǒng)文化充滿自信,因此,在竭盡全力保護(hù)祖先的文化、維護(hù)自身文化的尊嚴(yán)之余,他們還盡可能對(duì)土著及海外文明予以吸納,然后緊緊地匯聚著,層層地堆積著,細(xì)細(xì)地咀嚼著,經(jīng)過(guò)千百年的融合發(fā)酵匯成自身血液,形成濃郁醇香的潮州文化,這是中華文化的精神標(biāo)志和文化精髓在潮州賡續(xù),明體達(dá)用,體用貫通的真實(shí)寫(xiě)照。

兩宋時(shí)期,中國(guó)經(jīng)濟(jì)文化重心逐漸南移,南宋遷都臨安,使中國(guó)的政治中心于此后百余年間也滯留南方,這無(wú)疑又加強(qiáng)和穩(wěn)固了已成的格局。伴隨族群南遷,移民規(guī)模不斷擴(kuò)大,帶來(lái)了文化、習(xí)俗、禮制等的傳播,帶來(lái)了先進(jìn)的農(nóng)業(yè)和手工業(yè)生產(chǎn)方式,拉動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),借助著學(xué)校教育和科舉,士大夫文化漸成潮州社會(huì)文化主流,潮州抓住這個(gè)機(jī)遇得到快速發(fā)展,在官員、士紳和普通百姓共同的努力下,潮州成為一座頗有規(guī)模的美麗城市,被譽(yù)為“嶺海名邦”。陶瓷業(yè)也開(kāi)始崛起,海上航運(yùn)和商貿(mào)活動(dòng)的活躍使得潮州成為海上絲綢之路的始發(fā)港之一,北宋以陶瓷業(yè)為代表的手工業(yè)盛極一時(shí),遠(yuǎn)銷各地,潮州成為“北宋瓷都”。宋代祝穆在《方輿勝覽》中贊嘆潮州:“開(kāi)封疆雖隸于炎方,文物不殊于上國(guó)”;南宋大詩(shī)人楊萬(wàn)里巡督潮州后,在《揭陽(yáng)道中》寫(xiě)道:“地平如掌樹(shù)成行,野有郵亭浦有梁。舊日潮州底處去,如今風(fēng)物冠南方。”牌坊街上,一座座牌坊次第鋪開(kāi),銘記著潮州歷史上的先賢與英杰,彰顯著中華民族忠孝友親的價(jià)值取向。歷史學(xué)家陳寅恪曾言“華夏民族之文化,歷數(shù)千載之演進(jìn),造極于趙宋之世。”宋代,經(jīng)濟(jì)文化發(fā)達(dá),市民生活豐富多彩,在中國(guó)古代史上繪上濃墨重彩的一筆。

第十三單元?潮州躋身于全省文教事業(yè)前列

歷任蒞潮官員致力辦好府縣儒學(xué),發(fā)展書(shū)院和社學(xué)、義塾,使潮州的文教躋身于全省前列,儒學(xué)不斷發(fā)展。潮州在唐代進(jìn)士只有3位,元代4位。到了宋代,蒞潮官員秉承韓愈善政,致力辦好府縣儒學(xué),發(fā)展書(shū)院和社學(xué)、義塾,使潮州“庠序大興,教養(yǎng)日盛”“第進(jìn)士者袞袞相望”,潮州文教一直居全省前列。潮州應(yīng)舉的人數(shù)從紹興二十年(1150)不到2000人,至南宋后期已超過(guò)萬(wàn)人,潮州其時(shí)在籍人口為10余萬(wàn)戶,平均每10戶就有1人參加考試。宋代,潮州一共有140人登進(jìn)士第(其中正奏進(jìn)士95名、特奏進(jìn)士45名),僅次于廣州,比第三名韶州多了近一半,為全國(guó)進(jìn)士及第較多的州府之一。《永樂(lè)大典》卷5343《潮州府一·風(fēng)俗形勝》記載,(宋)孝宗嘗問(wèn)(王)大寶:“潮風(fēng)俗如何?”大寶對(duì)曰:“地瘦栽松柏,家貧子讀書(shū)。”

王大寶,海陽(yáng)縣湯頭村人(今潮州市潮安區(qū)歸湖鎮(zhèn)),1128年(南宋建炎二年)中進(jìn)士 ,廷試第二,成為宋代嶺南唯一的榜眼,官至禮部尚書(shū)。辭世后歸葬歸湖神前山“沉江月”地。

(下期,第四部分:明清鼎盛,待續(xù))

?

作者|黃慶明

編輯|郭洵汐

審核|吳燕珊

- 李強(qiáng)簽署國(guó)務(wù)院令 公布《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈全國(guó)年節(jié)及紀(jì)念日放假辦法〉的決定》

- 重磅!住房交易稅收新政來(lái)了!

- “進(jìn)度條”刷新!粵東城際鐵路潮州段首榀箱梁成功架設(shè)

- 聚焦“百千萬(wàn)工程”| 潮安區(qū)萬(wàn)峰林場(chǎng)望京坪村:黨群合力齊上陣 繪就鄉(xiāng)村新圖景

- 守護(hù)“打工人”健康!職業(yè)健康知識(shí)宣傳走進(jìn)潮安區(qū)鳳塘鎮(zhèn)盛戶村

- 【潮州】利好來(lái)了!電動(dòng)自行車以舊換新補(bǔ)貼條件大幅放寬!

- 探尋潮州茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展“新密碼”!潮州文化大學(xué)堂“品‘潮’尋蹤”第七期活動(dòng)舉行

- 全國(guó)考核優(yōu)秀等次!為潮州的他們,點(diǎn)贊!