河清啟文運 賓興播綸音

□?陳賢武

唐宋以來盛行的科舉制度,促使讀書人將立身仕途作為畢生奮斗的最高目標,也促成有關主宰文運神靈的崇拜發展興旺繁榮的催化劑、興奮劑和凝固劑。這種狀況,至明清時,有愈演愈烈的趨勢。在昔日潮州,尤為萬千文人學子所頂禮膜拜的,有三種儀式,后二種更是本地區所特有的:

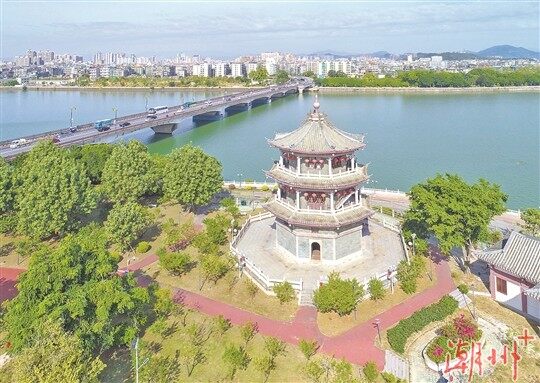

一是往鳳凰洲奎閣拜文武帝君及魁星星君。光緒《海陽縣志·古跡略一》:“鳳洲奎閣,即文昌閣,在城東南。康熙三十四年(1695),巡道魯超建。后圮。雍正七年(1728),巡道樓儼、劉運鮒,知府胡恂,知縣張士連重建。嘉道間遞有修改。同治間毀于火。光緒二十三年(1897),巡道聯元倡紳建復。十七年春又毀于火。”聯元《鳳凰洲奎閣記》:“潮郡倚金山為城,鳳水縈繞之,城東曰韓山,西曰西湖山。東南地勢較低,是為鳳水之洲,其上有巍然崛立者,曰奎星閣,康熙三十四年巡道魯超建也。志稱:自建此閣,人文乃盛。”明·王臨亨《粵劍編》卷一:“鳳凰臺,在鱷溪下流,當城之巽方(東南方),蓋江中一洲也。好事者構杰閣,以奉文昌神。”考書成于明萬歷二十九年(1601),則在萬歷年間閣已存在。閣屢建屢毀,因是磚木結構,除受臺風影響外,更在于香火旺盛之緣故。1999年重建的奎閣,一樓供奉五“文昌”之一純陽帝君呂洞賓;在二樓供奉有“職司文武爵祿科舉之本”的文昌帝君及文衡帝君關云長;三樓供奉的是魁星星君。這位星君即中國古代神話中的主文運、文章的奎星,在儒士學子心目中,魁星具有至高無上的地位,為讀書人的守護神。俗就“魁”字取象,造為鬼舉足而起斗之像,民間工匠雕造或繪畫像時,刻意塑造成面目猙獰的模樣,單足立于鰲頭之上,另一腳翹起,一手執筆,一手捧斗,寓意魁星點斗、獨占鰲頭。而手里那支“筆”,專門點考試中榜者的姓名。誰夢見魁星,誰就能成為考場上的幸運者。

二是往韓文公祠祭拜韓公,祈求在“韓文公教示”下,得于文運亨通。中國文化思想史上,唐宋以來歷代文人士子受儒學、理學熏陶,大多“尊韓”,但很少有像潮州地區這樣全方位地尊敬和崇拜韓愈的現象。直到現在,潮州民間的老一輩在教育后代時,經常用的口頭禪還是“韓文公教示——知小理”,可見這種“尊韓”是如何深入人心的。

三是就是來去大街抱“狀元亭腳”。科舉考試,是古代大多數讀書人出官入仕的唯一途徑,而科舉考試中的狀元,更是萬眾仰慕的佼佼者,“貴名一日動天地,破卵插翼飛鸞凰。”?(宋·王庭圭《謁王宣子舍人》)而作為潮州乃至粵東地區古代唯一的文狀元林大欽,更是成為眾人所向往的目標,來大街抱一抱狀元坊正中這兩條大柱,沾一沾“運氣”,爭取能金榜題名,中個榜首,“發憤正須先賈勇,莫教空望狀元心。”(宋·王洋《聞詔下示兒侄》)

上述三種儀式,目的在于強化學子們的“儀式感”,在于能喚醒學子對生活的熱愛,賦予強大的自我暗示能力,讓人以莊重而認真的態度去對待,給人以莫大的心理安慰,在考場能正常、甚至超常發揮。這就是今天仍有不少人仍在履行的原因所在。

來源|潮州日報

編輯|郭洵汐

審核|龐磊成