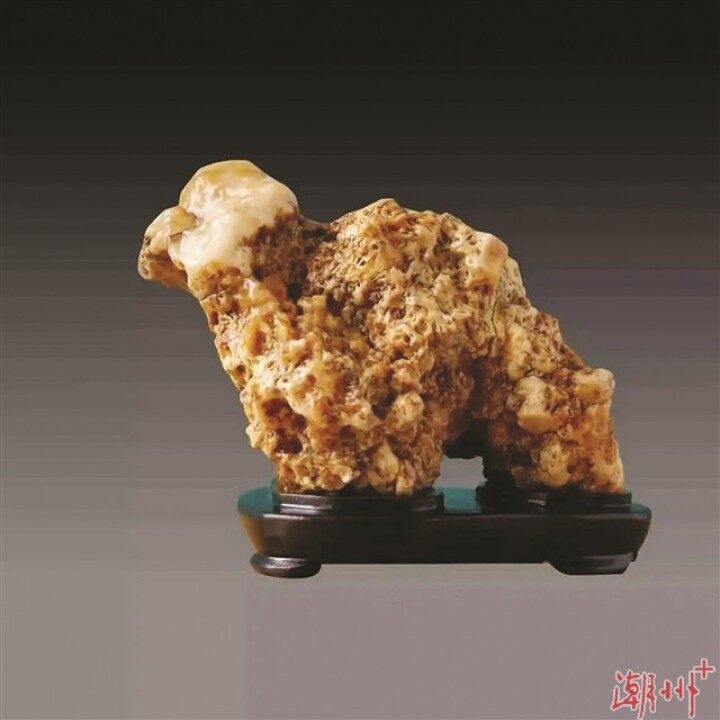

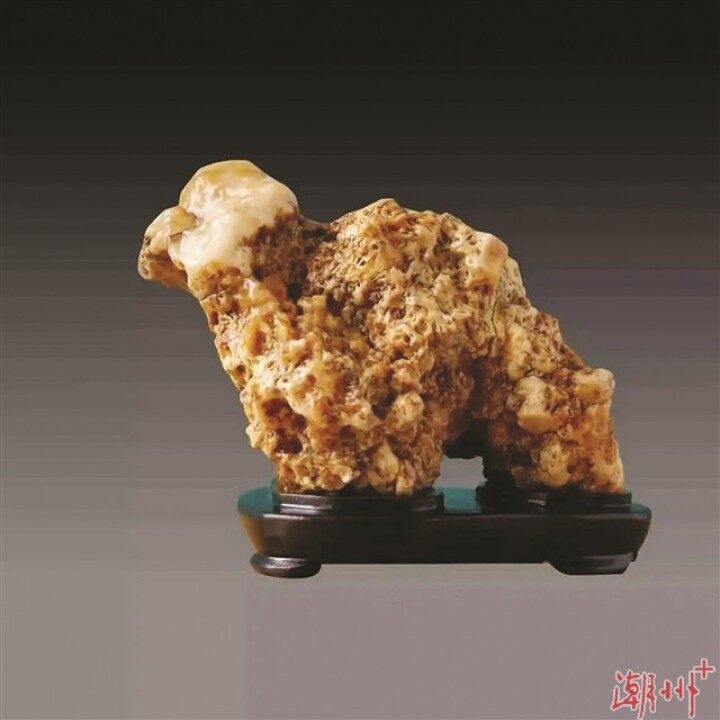

塊然一石

塊然一石

□ 路來森

塊然一石,孤然而存。

一塊孤零零的石頭,有什么好看的?可中國人,特別是中國的文化人,卻就是對之情有獨鐘——喜歡收藏,喜歡觀賞,還喜歡寄意。

歷史上,愛石的文化名人,比比然,真是難可勝數。

人皆盡知的,似乎非米芾莫屬。米芾拜石,已成佳話。可另有一個故事,也讓人覺得米芾愛石的可愛。

據說,米芾在漣水做官時,經常藏于書屋,玩石不出。按察使楊次公就去見他,勸他不能以石廢事。于是,米芾連取數石,一石比一石妙,玲瓏可愛,在楊面前翻來翻去,并說:“這樣的石頭,我怎能不愛。”楊最后實在忍受不住了,就說:“非獨公愛,我亦愛也。”于是,從米芾手上奪石,上車揚長而去。

這一個故事,在表現米芾愛石的同時,似乎也在告訴人們:愛石,在有宋一代,是具有相當的普遍性的。

大文豪蘇軾,也特別愛石,他有名言曰:“園無石不秀,齋無石不雅。”他還寫有《怪石供》《后怪石供》《詠怪石》等詩文。“文”之不足,他復將“怪石”繪制為畫,以表達自己的那份愛石之情。

蘇軾,畫有一幅《枯木怪石圖》:枯木一株,主干虬曲,旋扭,仿佛有一種巨大的力量,在扭曲著它,枯而硬,硬而倔,彰顯著一份崢嶸的力量;樹枝數條,瘦硬斜挺,根根如巨刺,如獸角,刺羝著這個猙獰的世界。樹的根部,是巨石一塊,石面渾樸,紋理道道,像是颶風掃過,或者流水湍洗而過,這是一塊孑然獨存的“頑石”,多經洗禮,但卻本性不改,依然倔強地存在在那兒,與枯樹相依并存。在這兒,“怪石”成為了“枯木”的根基,正是因為有“怪石”的存在,那“枯木”,才可以“有恃無恐”地倔強著。

塊然一石:孤獨,堅硬、倔強,乃至傳達著一份沉厚和永恒。

故爾,“孤石”寄意,也就成為了中國傳統文人的一種達情方式。

八大山人繪畫,“孤石”是他的一個重要繪畫主題。其“寄意”性,尤為突出。

八大山人的“孤石”,或臥或立。臥者,大多圓潤、渾樸,這樣的孤石,常常是鳥兒的棲息之地:一只鳥兒,棲息在孤石上。此時,石孤,鳥亦孤,它們之間,似乎存在著一種互相“慰存”的關系。彼時的八大山人,即很像一只孤獨的鳥兒,極想找一個可以棲身的立足之地,而那塊“孤石”,或許就是他的尋覓所在。八大山人的“立石”,一石獨立,要么上大下小,要么姿態傾斜,似乎,始終處在一種“傾危”的狀態,不是給人一種聳峙感,而是給人一種壓抑感,一種傾危感,仿佛隨時都會倒下去。其實,這也正是八大山人生命狀態的一種寫照:漂泊無依,朝不保夕,又怎會不深感“傾危”呢?

但對于大多數中國傳統文人來說,園林擺設孤石,案頭清供孤石,更多的“寄意”,還是在于享受一份“孤”中之樂:特然而立,超然獨存;因“孤存”,而狷介,而逍遙,而享受一份人生大自在。

清康熙時人徐昆,寫有一篇《孤石記》,其文曰:“吾欲仿六一居士,以不孤為孤,攜一壺酒、一卷書,坐孤石上,看孤云出岫,獨酌而酣,便放孤鶴于青霄間,看其孤舞,以待東方孤月之上,獨歌獨嘯。”

“坐孤石之上”,徐昆享受的是,因“孤”,而生發的種種美好:讀一卷書,酌一壺酒;看孤云出岫,賞孤鶴獨舞;待孤月升起,月下獨歌獨舞。何其逍遙哉?何其自在乎?

人生如此,夫復何求?

愛石如此,尤其是愛“孤石”如此,原因何在?

明代造園家計成說:“片山塊石,似有野致。”“野致”二字,大好。雖僅僅是一塊石頭,文人卻從中看到了山野情趣,看到了風雨剝蝕,看到了流水湯湯,甚至于,看到了時間在一塊石頭上,緩緩地鑄造下自己的記憶。

但我覺得,更重要的,似乎還是因為:一塊孤石,就是一個獨立的存在,它就是一座山,它就是一道壁,它也是一個混沌未開的世界;它沉實、厚重、內蘊,“一拳之石,能蘊千年之秀”——它還有一種內在的美。

編輯|郭洵汐

審核|詹樹鴻