千年窯火 延續不熄

——陳駿國畫《筆架山百窯村》

的畫里畫外

□?鄭振強

潮州陶瓷,歷史悠久。北宋年間,潮州陶瓷生產已經進入空前的輝煌時期。無論瓷質、造型、釉色、刻花裝飾、烤燒工藝均達到當年國內一流水平。這一時期,潮州陶瓷生產有規模大、質量優,產品出口外銷為主的特點,使潮州成了鼎鼎盛名的北宋南國瓷都。這時潮州陶瓷生產呈現一派興旺的景象,大量瓷窯如雨后春筍般相繼出現。其中生產規模最大、質量最高、品種最豐富、銷路最廣的當推筆架山“百窯村”。

韓江東岸筆架山周圍蘊藏大量質地優良的瓷土,加之地處山區丘陵,生長各種松木、雜樹,為瓷器生產提供豐富的燃料。筆架山西麓潮州窯連亙四華里,窯址鱗次櫛比,相傳有九十九條窯之多,號稱“百窯村”。據《潮州志》記載,當年韓江兩岸“沿江十里,煙火相生”。據筆架山潮州窯考古發現,發掘出土的日用瓷、美術瓷等瓷器品種繁多,造型優美,成色晶瑩潤澤。當年,一批批精美的潮州陶瓷制品在潮州問世,并且漂洋過海銷往東南亞、日本、中東等地。今天,在新加坡、印尼雅加達、埃及開羅等地博物館還展示著通過貿易,從潮州出口到當地的潮州宋代瓷器。

千年窯火,延續不熄。潮州陶瓷生產,歷經漫長歲月的不斷傳承,內涵不斷豐富,生產規模發展空前。如今,沐浴改革開放的春風,潮州陶瓷生產與時俱進,已成為全國最具活力和發展最快的陶瓷產區。陶瓷藝術創作在繼承傳統的基礎上,結合當代的審美特點,借鑒西方時尚審美趣向,創作觀念不斷更新,藝術表現形式更加豐富多彩,促進了潮州陶瓷產業向著更高層次和縱深方向發展,賦予更多的時代精神和文化藝術內涵,成就了今日的“中國瓷都”。

筆架山潮州窯在潮州陶瓷史上,留下了光輝的一頁。2001年,筆架山潮州窯遺址被國務院核定為第五批全國重點文物保護單位。

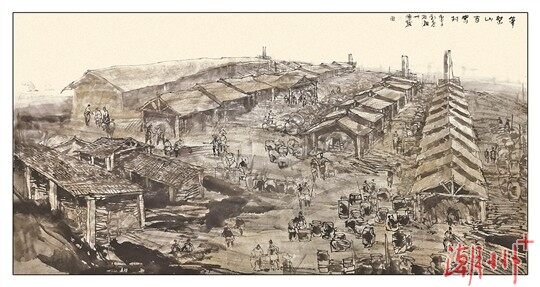

陳駿先生這幅《筆架山百窯村》,還原了北宋筆架山百窯村規模宏大的陶瓷生產的一角,讓人們感受了當年百窯村一派繁忙的景象。畫面描繪了筆架山上一排排瓷窯,煙火相望。這些長條形斜坡式、磚砌筑墻的龍窯依山而建,窯工們有的在忙碌搬運柴草燃料,有的在忙碌出窯的瓷器,有的在整裝陶瓷產品。畫的左上方還有滿載瓷器產品遠去的船只,百窯村的瓷器正通過韓江出海,運往海外。作品采用高遠構圖,視野宏闊,景物概括簡練,筆墨顯示出粗放而細致的意匠,整個畫面籠罩在一種棕灰色的調子里,呈現一種蒼茫的歷史滄桑感,遙想窯火千年,遐思綿綿……作品顯示了畫家一定的素描功底和靈性的水墨技巧,是表現潮州久遠的陶瓷文化的有益探索作品之一。

這幅作品作者陳駿先生,從小受到潮州文化的熏陶并受當美術教師父親的長期影響,從小喜歡繪畫,養成良好的藝術感知。年青時,他受過專業藝術學校的訓練,畢業后一直從事藝術探索和創作。他堅持不懈到大自然寫生采風,足跡遍及大江南北各地,開闊視野,獲取靈感;他積學累功,不斷提升自己的藝術素養,在年復一年的磨煉中顯示出耀眼的藝術光彩。陳駿先生在工作之業還從事青少年繪畫的培訓工作,幾十年來培養了一批批學藝青年,為中央美術學院等專業院校輸送了不少優秀藝術人才。他剛從潮州畫院院長位上退休不久,現在還擔任著潮州市美術家協會名譽主席。他是一位繪畫藝術的通才,舉凡油畫、水彩、水粉、雕塑等都達到較高的水準,這些為他后來主攻國畫,探索中西藝術的融匯,提供了可資借鑒的資源。

“源于生活”又“高于生活”,畫家將對人生的理解、對社會的感悟、對藝術的追求凝結于筆端,訴說著一個個動人的故事。同時,畫家對家鄉始終有一種摯愛的情懷。他以“鄉愁”為主題,以潮州大地與饒平山區為大背景,進行一系列寫生采風,接連創作了一批有情感溫度、煥發著時代精神,讓人感受到潮州大地、饒平山區的秀美多姿與蓬勃生機的作品。正緣于真實的感悟和真切的感受,他的作品具有鮮活的自然氣息、生動的視覺形態和真摯的藝術內涵。這批作品收錄在他的《潮州味象·陳駿美術作品集》,這里介紹的《筆架山百窯村》就是其中出色的一幅。這些表現潮州的秀美風光、重要地標和文化遺跡的作品,異彩紛呈,意境深邃、筆墨生動,富有韻味。畫家以獨特的視覺和感知從不同角度、不同側面展現自己的藝術風姿,賦予潮州的青山綠水、名勝風光、民風民俗以更多的生命力和靈氣,更生動鮮活地留存在潮州人民的鄉愁記憶。

在多姿多彩而喧囂的當下,有太多的世俗和誘惑,陳駿先生除卻沉迷和干擾,怡然自得,進入一個清澄的藝術境界,不斷地尋求著美的更高的跨越。祝愿他有更多表現家鄉的佳作問世。

來源|潮州日報

編輯|郭洵汐

審核|龐磊成