7月22日凌晨,潮州工夫茶省級(jí)非遺代表性傳承人陳香白先生于家中逝世,享年89歲。陳香白先生在生時(shí),將街頭巷尾的日常茶事升華為文化哲學(xué),先生常言:“所有程式只為泡好一杯茶”。這句樸素箴言的背后,是一位匠人用歲月書寫的傳承匠心。他不僅是技藝傳承者,更是把茶道升華到哲學(xué)高度。而今斯人已逝,茶魂永駐,那盞淬煉半生的工夫茶湯,早已注入中華茶脈的永恒川流。

陳香白;潮州工夫茶藝省級(jí)傳承人 ,中國國際茶文化研究會(huì)顧問、學(xué)術(shù)委員。

陳香白;潮州工夫茶藝省級(jí)傳承人 ,中國國際茶文化研究會(huì)顧問、學(xué)術(shù)委員。

陳香白先生出生于1937年,童年時(shí)師從鳳城秀才佃介眉,習(xí)經(jīng)煮茶,常用印章“香白”就是當(dāng)時(shí)佃老刻給他的。年過半百時(shí)由潮州地方志漸入潮州工夫茶的研究。標(biāo)準(zhǔn)的潮州工夫茶沖泡程式二十一式,由他搜集、整理并最終確定。上世紀(jì)70年代末完成第一篇茶文化論文《漢民族茶文化及其融合力》二萬余字的撰寫。1990年,陳香白在《孔子研究》發(fā)表論文《潮州工夫茶與儒家思想》,贏得茶文化界學(xué)者們的高度贊揚(yáng)。1998年,《中國茶文化》一書出版。這本書的寫作階段就耗費(fèi)他十年心血,將過往學(xué)術(shù)研究的論文成果與實(shí)地考察的心得感悟相融合,該書首創(chuàng)中國茶道太極圖,體現(xiàn)了太極、八卦、茶道、中醫(yī)、音律等傳統(tǒng)文化對(duì)中國茶道核心“和”之間的關(guān)系和作用。陳香白認(rèn)為,潮州工夫茶、中國工夫茶、中國茶道實(shí)質(zhì)是三位一體,潮州工夫茶是中國茶道之最集中體現(xiàn)者,真正將茶融入民眾日常生活。

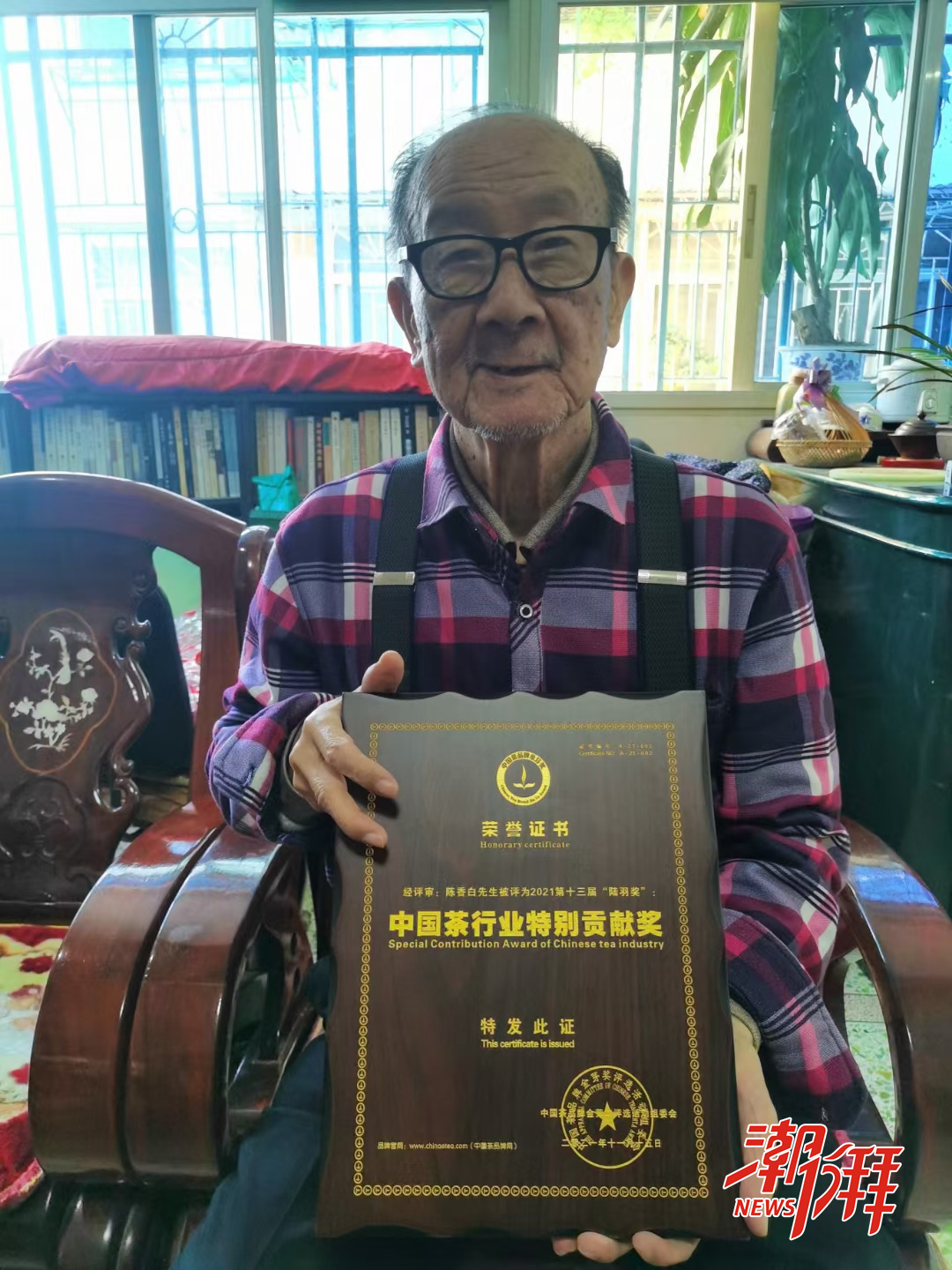

陳香白獲得“中國茶行業(yè)特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。

陳香白獲得“中國茶行業(yè)特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。

首創(chuàng)中國茶道太極圖。

首創(chuàng)中國茶道太極圖。

陳香白榮任首屆中國茶領(lǐng)袖戈壁問道之旅榮譽(yù)主席。

陳香白榮任首屆中國茶領(lǐng)袖戈壁問道之旅榮譽(yù)主席。

陳香白的茶路是一場(chǎng)漫長的修行。陳香白認(rèn)為,中國茶道精神的核心是“和”。在潮州古城的茶攤蒸騰水霧間,他窺見大道:“禮尚往來間,聲、色、味是媒介,它們刺激感官,情性才是終極。”為解透一杯茶,陳香白到鳳凰山上,跟茶農(nóng)采茶、熬夜制茶。從采摘到曬青,體驗(yàn)制茶一套程序,搖青時(shí)在發(fā)酵香氣里捕捉茶性變遷,像匠人雕瓷般琢磨每片茶葉的溫度。當(dāng)外人追問“如何習(xí)茶”,他化繁為簡,將潮人泡茶古法凝為《潮州工夫茶二十一式》,他認(rèn)為,關(guān)公巡城蘊(yùn)藏“禮”的秩序,韓信點(diǎn)兵暗含“和”的智慧。無規(guī)矩難載道,但道在真心不在形。

采訪中,兒子陳福臨捧出沉甸甸的《道行——陳香白中國茶道思維選集》,書頁間流淌著兩代人的茶心。這部由陳香白之子陳福臨編撰的《道行——陳香白中國茶道思維選集》,系統(tǒng)收錄陳香白多年的核心論文,更珍貴在門生墨寶題跋、日常生活影像穿插,是連接陳香白學(xué)術(shù)與生活的橋梁。“我父親的這一生,就是在做潮州工夫茶這一件事,把它從民俗提升到理論層次、文化層次。”陳福臨撫過書頁輕嘆,“父親善于記錄生活中的點(diǎn)滴,學(xué)術(shù)與生活同樣嚴(yán)謹(jǐn)。”

陳香白之子陳福臨與記者交談父親往事。

陳香白之子陳福臨與記者交談父親往事。

陳香白與兒子、孫女合影。

陳香白與兒子、孫女合影。

茶煙裊裊升起時(shí),時(shí)光在杯盞間重疊:私塾茶童俯首煮水的稚嫩身影,鳳凰山踏霧尋茶的壯年足跡,論壇上鏗鏘論道的學(xué)者風(fēng)骨……這份對(duì)極致的執(zhí)著,在時(shí)光里凝成工夫茶最深的回甘。

陳香白在書房。

陳香白在書房。

茶煙終會(huì)散去,但茶心永不冷卻。所謂傳承,不過是將生活的真諦,煮進(jìn)每一盞滾燙的日常。那盞煮沸半生的茶湯,仍在萬千杯盞中流轉(zhuǎn)生香。

文字|潮州日?qǐng)?bào)全媒體記者 丁汝櫻

圖片|采訪者 謝平勛

編輯|張澤慧

審核|詹樹鴻