由潮州市社科聯(lián)精心策劃的《活著的古城 ? 潮州》一書近日由羊城晚報(bào)出版社出版。

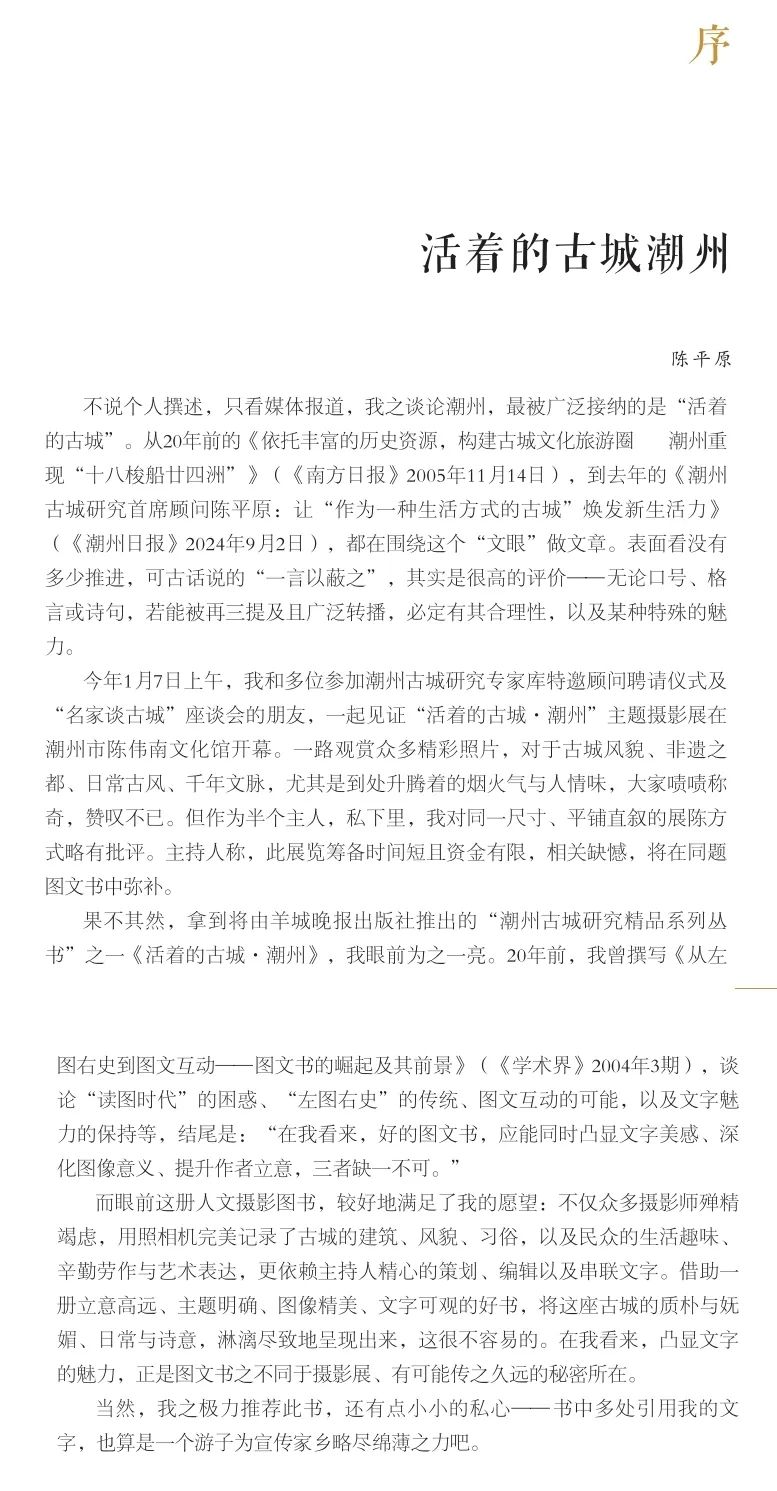

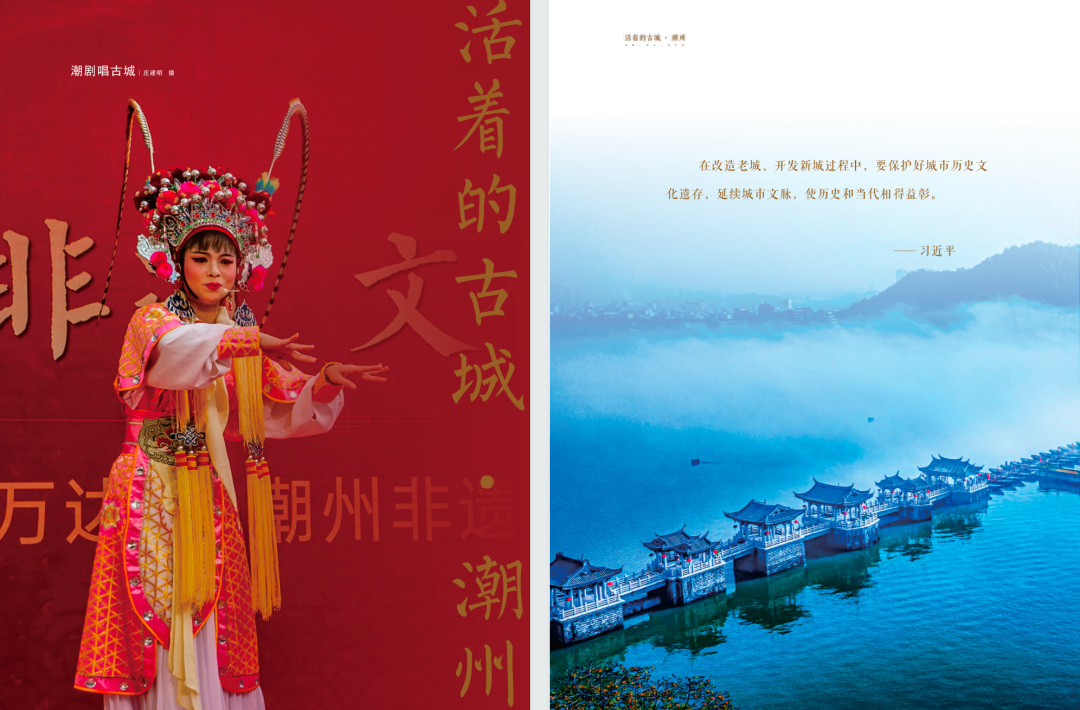

全書從“山水宋城”“非遺之都”“鮮活古城”三個(gè)主要篇章,圖文結(jié)合,對(duì)潮州的城市建筑、民間工藝、日常生活進(jìn)行生動(dòng)呈現(xiàn)。每篇章前,精心挑選陳來、陳平原、阮儀三、潘魯生等名家對(duì)古城的評(píng)價(jià),作為各個(gè)篇章的“導(dǎo)讀”。

北京大學(xué)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)一級(jí)教授、中央文史研究館館員、著名學(xué)者陳平原先生為該書作序,序言稱:“借助一冊(cè)立意高遠(yuǎn)、主題明確、圖像精美、文字可觀的好書,這座古城的質(zhì)樸與嫵媚、日常與詩意,淋漓盡致地呈現(xiàn)出來。”

長期從事潮州城市書寫的知名作家李英群先生以《古城的一天》代序,同時(shí)也是以文字形式對(duì)古城及古城的生活進(jìn)行講述。

本書在中共潮州市委宣傳部支持下,由潮州市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)主編,是《潮州古城研究精品系列叢書》的第一部,也是2024年潮州市文藝創(chuàng)作重點(diǎn)項(xiàng)目之一。圖書體現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn):一是文圖結(jié)合,以精潔文字+精彩圖片,滿足當(dāng)代人“悅讀”需求。二是古今結(jié)合,既講歷史,又呈現(xiàn)當(dāng)代人對(duì)古城的喜愛與呵護(hù)。三是大與小、面與點(diǎn)的結(jié)合。主體文章側(cè)重脈絡(luò)梳理系統(tǒng)講述,圖片旁邊的注釋,則有許多學(xué)理性知識(shí)的講述。

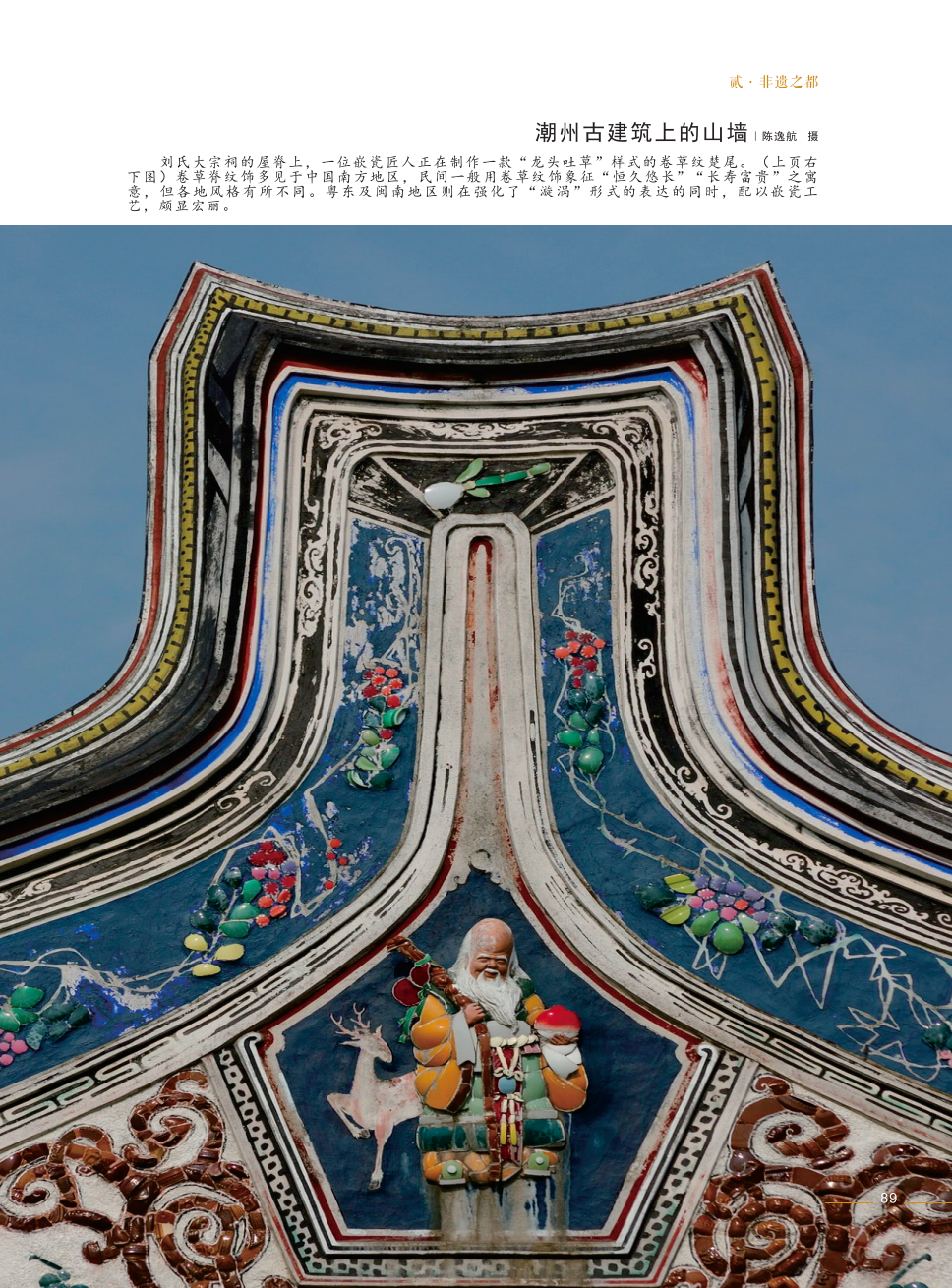

該書自2024年2月起面向社會(huì)各界廣泛征集攝影作品,累計(jì)收到各類投稿1100余張,入選200張。有攝影愛好者用專業(yè)鏡頭定格的光影故事,也有普通市民隨手拍下的街頭瞬間。每一張照片里,都藏著潮州不褪色的生命力:煙雨中的廣濟(jì)橋浸著幾分詩意,老厝門楣上門簪斑駁卻仍透著鮮活,牌坊街上游人笑舉的工夫茶杯漾著茶香,夜幕下廣濟(jì)樓亮起的燈火串起古城的星子……這不是一本簡(jiǎn)單的攝影集,而是一場(chǎng)關(guān)于“活著”的對(duì)話,古城用它的街巷、美食、手藝和人,告訴你:真正的傳承,從不是博物館里的標(biāo)本,而是日復(fù)一日、熱氣騰騰的尋常。

翻開書頁,讓我們循著李英群老師在《古城的一天》里的筆觸,走進(jìn)這座古城,感受那藏在磚瓦間的歲月肌理,浸在煙火里的生活暖意。

古城的一天

(代序)

李英群

潮州市社科聯(lián)要出一本《活著的古城·潮州》人文攝影圖書,立體全景體現(xiàn)“作為一種生活方式的古城”,讓我作序。因這是我一直期待且倡議的一本書,我便點(diǎn)頭答應(yīng)了。

我心悅的古城,是這樣的日常:

每天晨曦初現(xiàn),半明半暗的潮州古城里的市民,大都在半醒半睡之時(shí)。晨練的大叔大媽們正散落在濱江長廊的木棉樹下,他們自由地舒展著身軀,拉著家常。這時(shí),從太陽升起的韓江對(duì)岸那邊,有一輛輛馱著嫩綠青菜、馱著晨光的摩托車,沿韓江大橋向市區(qū)駛來。這是準(zhǔn)許擺地?cái)偟臅r(shí)段,他們是市郊的農(nóng)民,準(zhǔn)備販賣自家菜園生產(chǎn)的青菜。

過了橋,到長廊,晨練的大叔大媽就圍上去,他們是菜農(nóng)的熟客,各自挑選他們中意的果蔬。很快,不用進(jìn)入地?cái)偅嗖吮沅N售一空。

一位主婦說:古城的廚房緊連著菜園,青菜落鼎,還感到菜在生長!

這個(gè)時(shí)刻,小巷深處就開始上演令畫家林墉為之動(dòng)情的場(chǎng)景。

這位兒時(shí)曾飲韓江水,從古城小巷深處走向省城的大畫家,時(shí)不時(shí)找機(jī)會(huì)回來探親。他對(duì)我說:每次他都悄悄地來,怕驚動(dòng)當(dāng)?shù)囟话才诺劫e館去。他住到小巷深處現(xiàn)在的家,每天一般6點(diǎn)就醒,他躺著不起床,聽左鄰右舍的市民的活動(dòng)。東鄰的阿姆在催女兒去為老爸買豆?jié){油條,女兒走遠(yuǎn)了還高聲吩咐一聲:“油條別買炸得太碩火(過火)的,你爸吃了容易上火。”西屋的年輕嫂子推出單車,喚兒子上幼兒園:“大頭弟,坐穩(wěn)啊,要是跌下摔破頭殼,將來‘破鏡’(破相)要不到老婆。”兒子回應(yīng)道:“你才要不到老婆。”還有相邀上班的鄰居妹妹清亮亮的呼應(yīng)聲,要上早市的阿嬸問鄰居老姆要否代買點(diǎn)什么。這熱辣辣的市民日常生活,林墉說他聽了鼻頭陣陣發(fā)酸,于是一任淚水縱橫,那感受,林墉連續(xù)用了三個(gè)“爽快”。

古城現(xiàn)今保留著720條街巷,巷之深處,每天早上都在上演讓林墉為之動(dòng)容的溫暖的話劇。

這是一座生機(jī)勃勃的古城。俯拍一張全景圖,跟現(xiàn)存一張清代潮州府城圖作比較,那街那巷,那湖那池,毫無二致;那些街道名字,與今無異。這讓人不得不佩服潮州市歷屆主政者和廣大市民保護(hù)古城的心智與毅力。

潮州是國家歷史文化名城,古城區(qū)總面積只有2.33平方公里,居住著5萬多市民。古寺、古橋、古井、古城墻、古牌坊、古府第,不少是唐宋建筑,更有大量明清古民居,這在當(dāng)今神州大地上極為罕見,潮州人是如何做到的呢?

改革開放之初,他們就有著極明晰的思路:這座古城,是海濱鄒魯,是潮州文化發(fā)祥地,也是中華傳統(tǒng)文化的展覽館,一磚一石皆是文物,決不能大拆大遷,應(yīng)該保護(hù)古城,在外建設(shè)新城。他們明白,作為國家歷史文化名城,潮州一定會(huì)成為旅游熱點(diǎn),決不能為了游客而將居民外遷,相反,要讓他們都住下去,為世界保留一座活著的古城。

于是,我們看到,40年來,古城沒有大規(guī)模開發(fā),沒有拆舊建新,沒有拆真建假,老建筑物需要維修,沒有推土機(jī),只有微更新,動(dòng)下小手術(shù),下繡花功夫。這一來,風(fēng)貌依舊,面目一新,就像一位老人,給他剪剪蓬松的頭發(fā),刮刮凌亂的胡須,容貌依舊,卻煥然一新!留住原居民,留住傳統(tǒng)社區(qū)結(jié)構(gòu),民風(fēng)民俗依舊,人間煙火味濃。

古城的白天基本是外來游客的天下,居民區(qū)很安靜。市民哪里去了?中青年都在新城區(qū)上班,老年人在家弄弄花木,與鄰居或老同事聚一起喝工夫茶聊聊天,市區(qū)有許多工藝美術(shù)大師的工作室,都很安靜地刺潮繡、刻木雕、制作手拉壺。游客總是人流如鯽,他們從唐開元寺走到宋駙馬府,領(lǐng)略唐風(fēng)宋韻,游牌坊街體會(huì)嶺海名邦的歷史人文,上廣濟(jì)橋欣賞十八梭船廿四洲的獨(dú)特風(fēng)景,穿梭大街小巷品味世界美食之都的正宗潮州菜。

府城人不喜歡舉家上菜館,都喜歡一家人圍一起就餐,尤其是晚餐。不為省錢,是因口味。我向來認(rèn)為最好的潮州菜是各家各戶的家常菜,它沒有眾口難調(diào)的問題,每戶的主婦都熟知家人的口味,更何況潮菜有幾十樣調(diào)味醬料,完全能做到各口自調(diào)。

飯后稍作休息,就圍在一起喝工夫茶,潮人以不可一日無茶著稱,毫不夸張地說:晚飯后,城內(nèi)人都在喝工夫茶聊天。

潮人總把生活過得精致又藝術(shù),喝茶聽潮曲是儒雅的享受。近些年來,潮州城興起一股唱潮曲的熱潮,古城區(qū)也不例外,別怕這會(huì)影響別人。潮人因?yàn)榫圩宥樱诔莾?nèi)各戶之間都只是一墻相隔,小孩若高聲叫嚷,長輩會(huì)立即制止“別大聲百喉吵別人”。這養(yǎng)成潮人輕聲細(xì)語的講話風(fēng)格,在潮汕地區(qū)人盡皆知并贊賞。古城區(qū)有好幾家家庭曲社,我去過甲第巷一家,在一座大厝內(nèi),常有票友去過過潮曲癮,從其門口經(jīng)過,一點(diǎn)也不吵耳,委婉輕柔的潮曲,倒有一點(diǎn)“鳥鳴山更幽”的靜雅。竹木門內(nèi)一家曲社票友更多,也選在一座不會(huì)吵及鄰里的院落中。工夫茶加潮曲,堪稱絕配。

夜深了,曲終人散。大街橫巷,燈火通明,靜得出奇。這時(shí),就是一些夜貓子消夜的良宵。多家的粥店,人影晃動(dòng),多為年輕人。

我年輕的朋友阿丁是市郊人,在廣州工作。那天與同事來潮州辦事,完成業(yè)務(wù)后買妥火車票,回程前夜,他帶這位首次蒞潮的同事上街,在五腳砌吃白粥配巴浪魚飯。放下飯碗,同事說:“火車票改簽為后天。”語氣堅(jiān)決。阿丁問:“就為這碗潮州白米粥?”同事說:“對(duì)!還有這些我叫不出名字的‘小雜咸’!”

來源|潮州市社科聯(lián)

編輯|李歡歡

審核|詹樹鴻