前言

PREFACE

在當代中國剪紙藝術的發(fā)展譜系中,趙澄襄是一個兼具實踐深度與方法自覺的代表性個案。其剪紙實踐歷經六十余年,七十年代后涵括了剪紙、國畫、文學等多個藝術領域,以“剪”為原點,逐步形成了融合民間美術元素、現代藝術語言和個體敘事視角的獨特創(chuàng)作體系,成為推動中國現代剪紙轉型的關鍵力量。

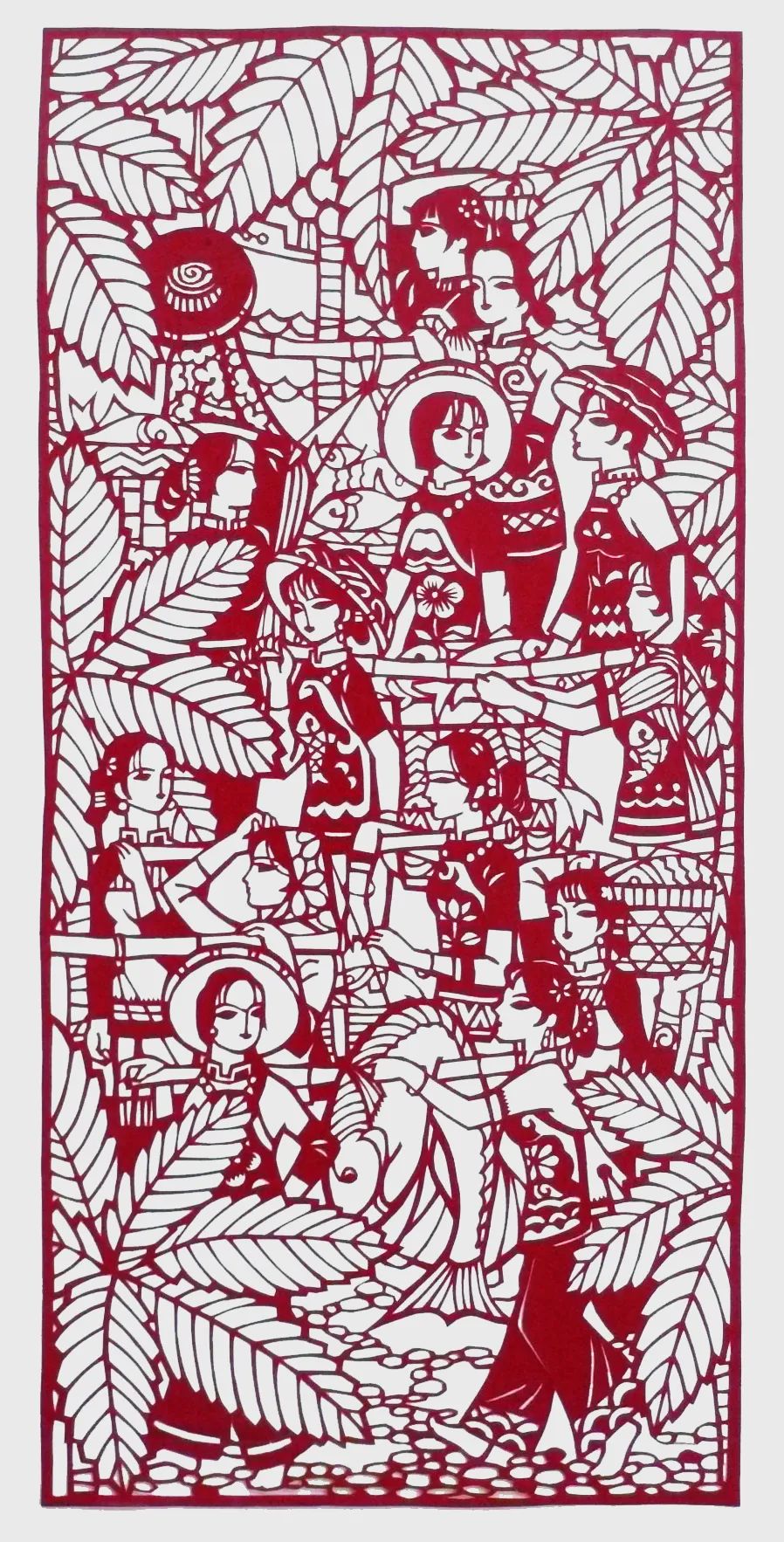

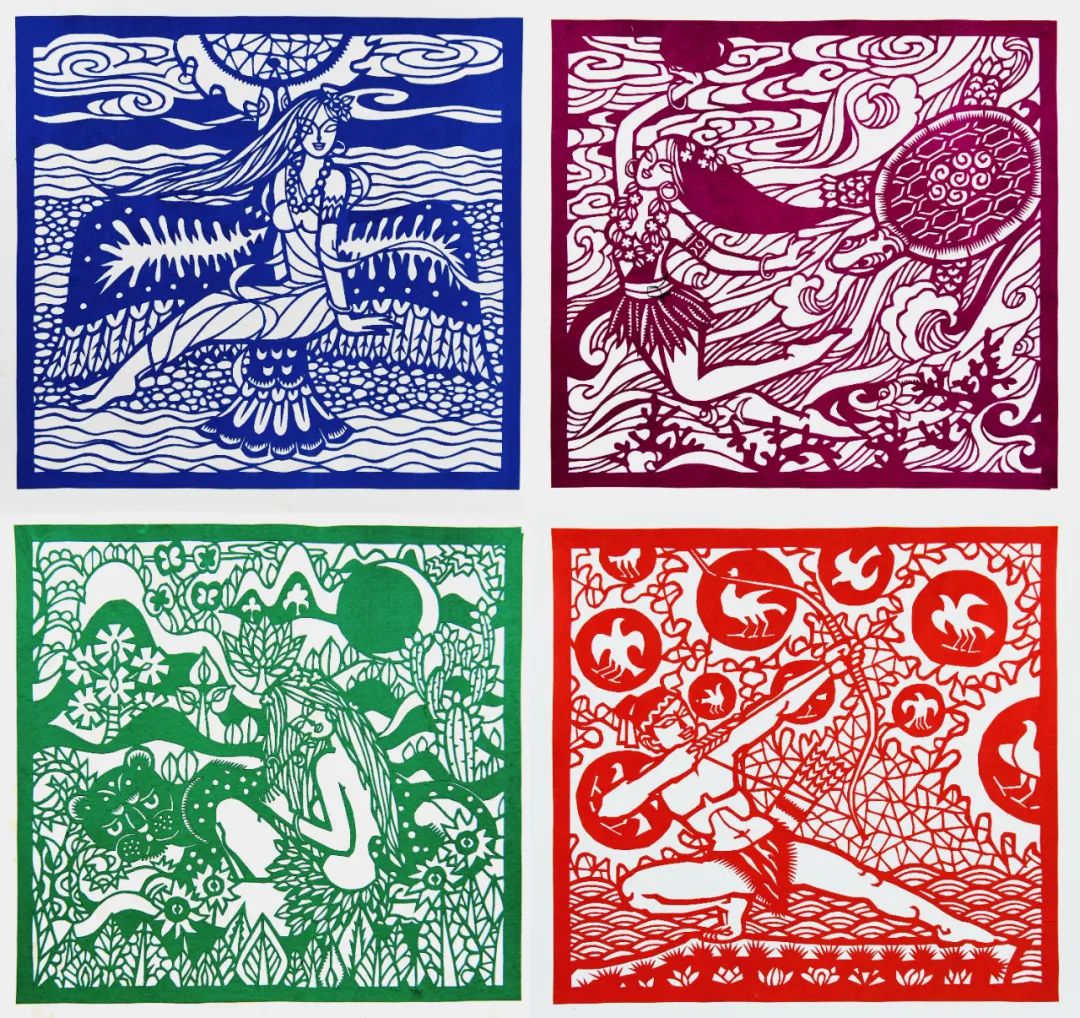

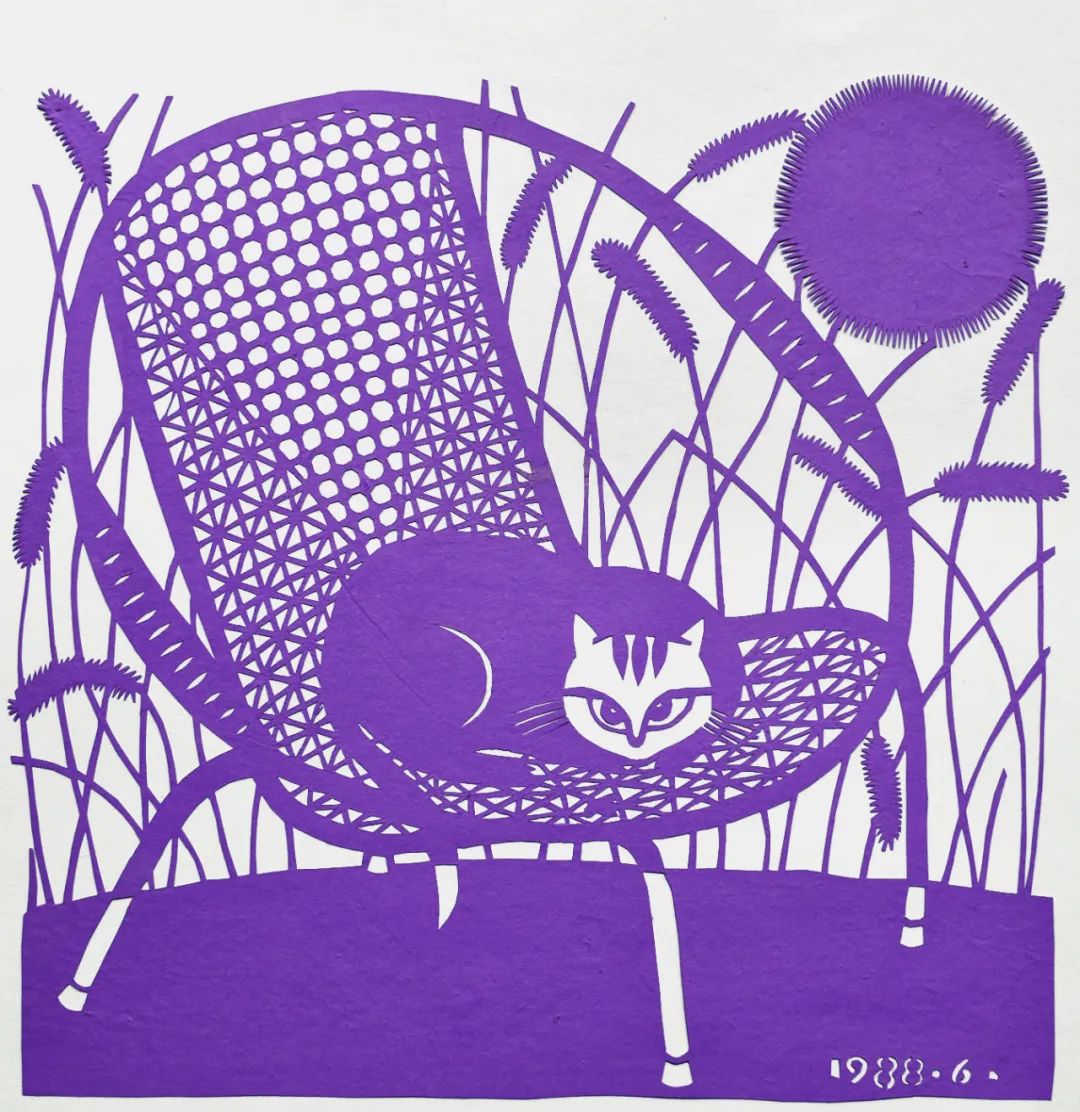

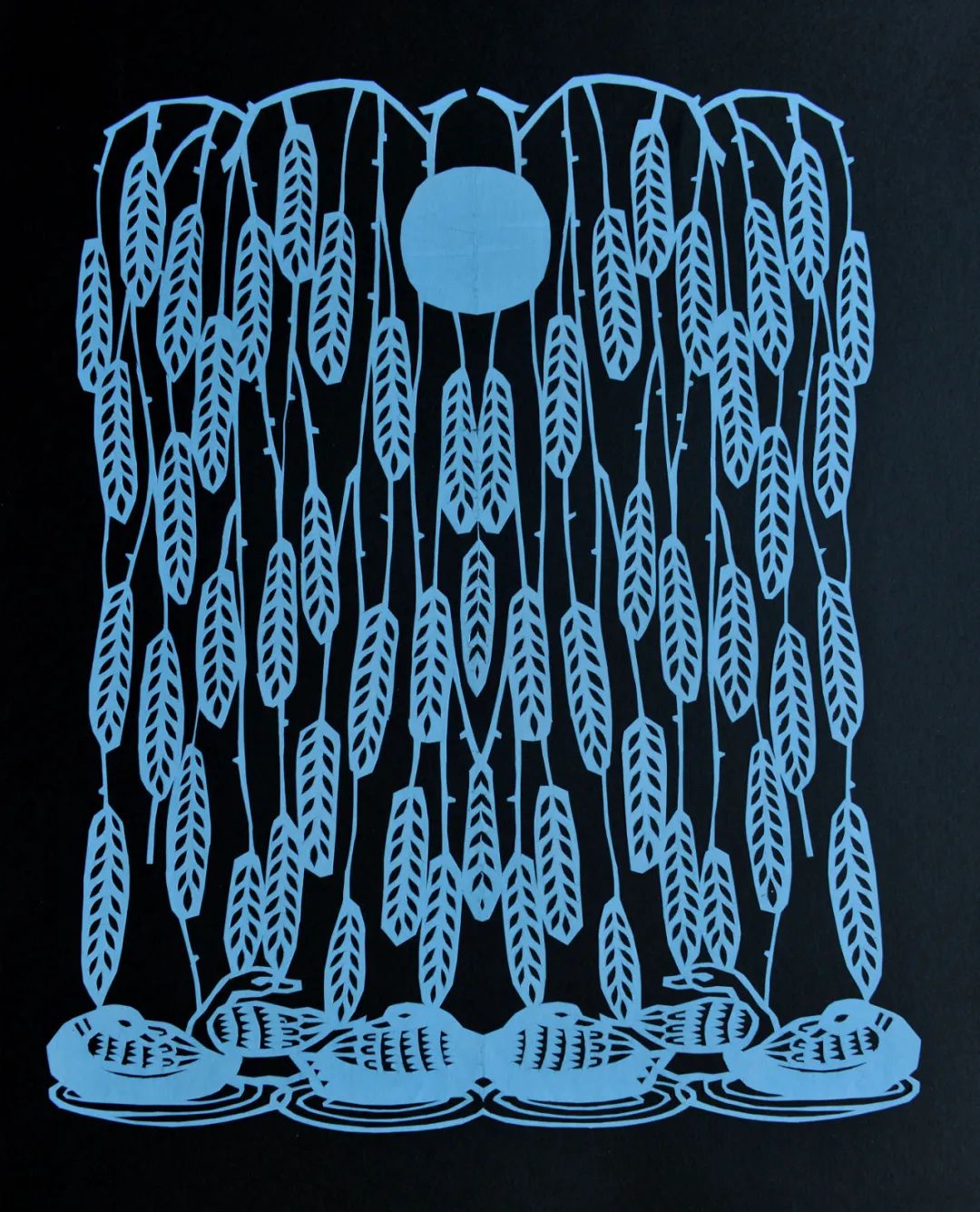

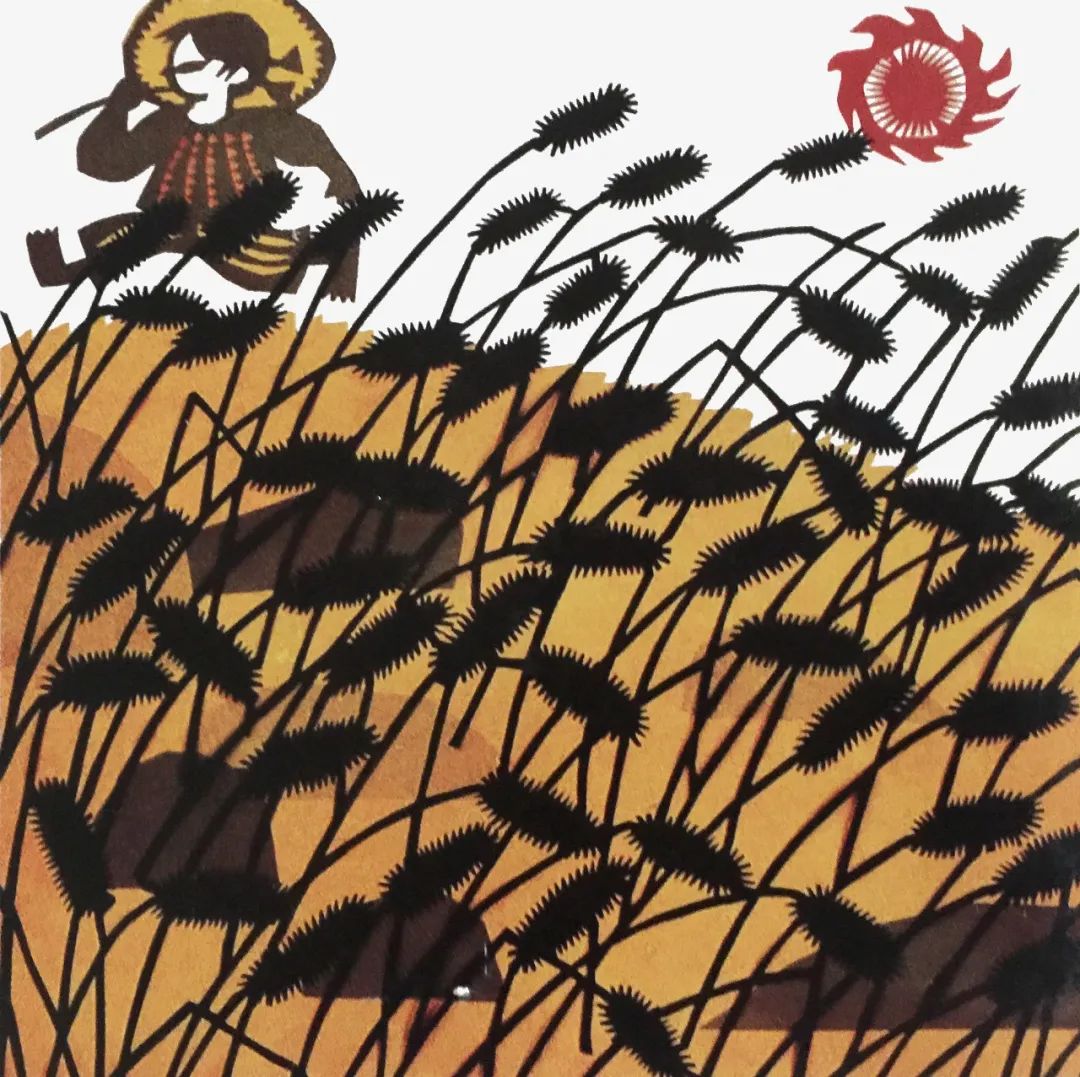

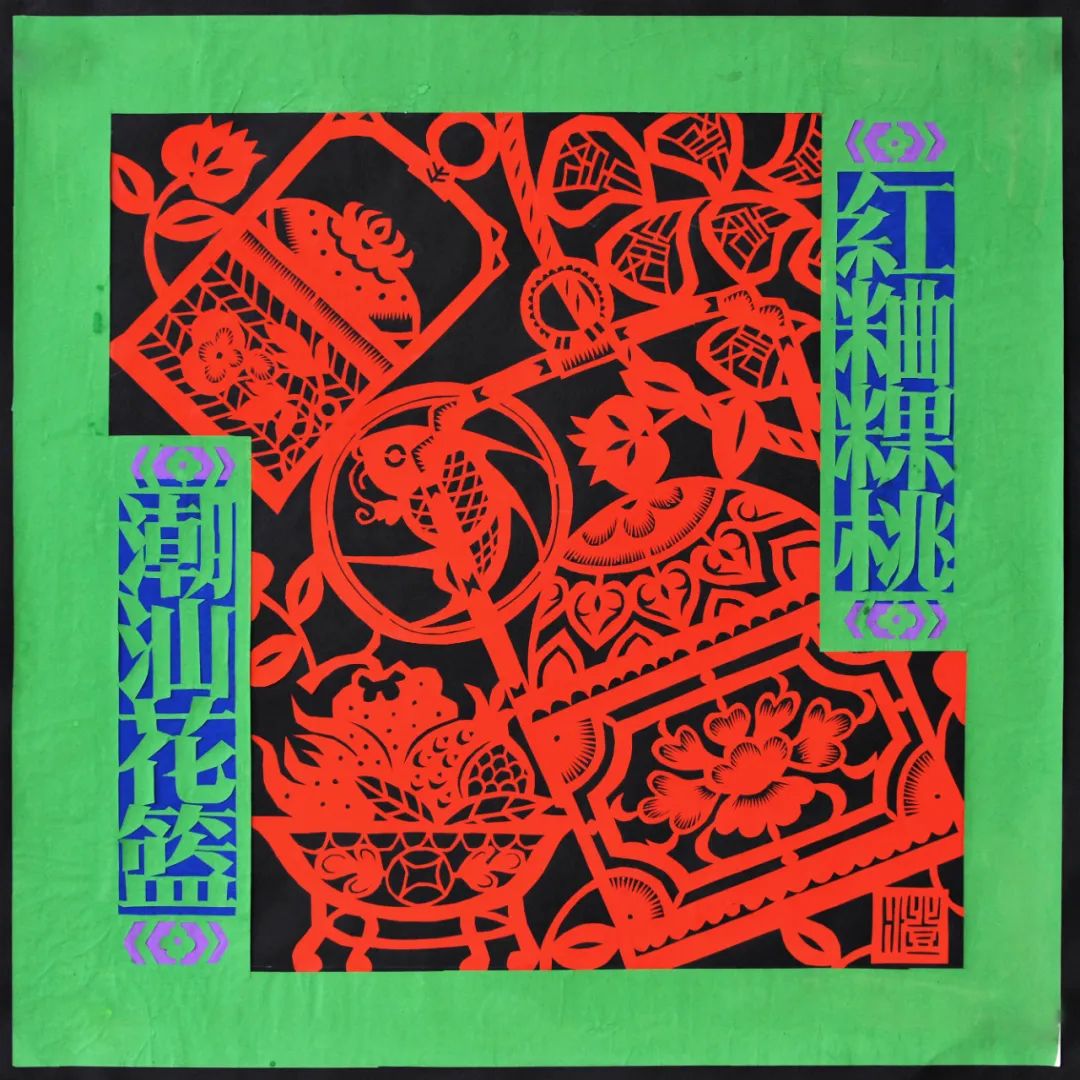

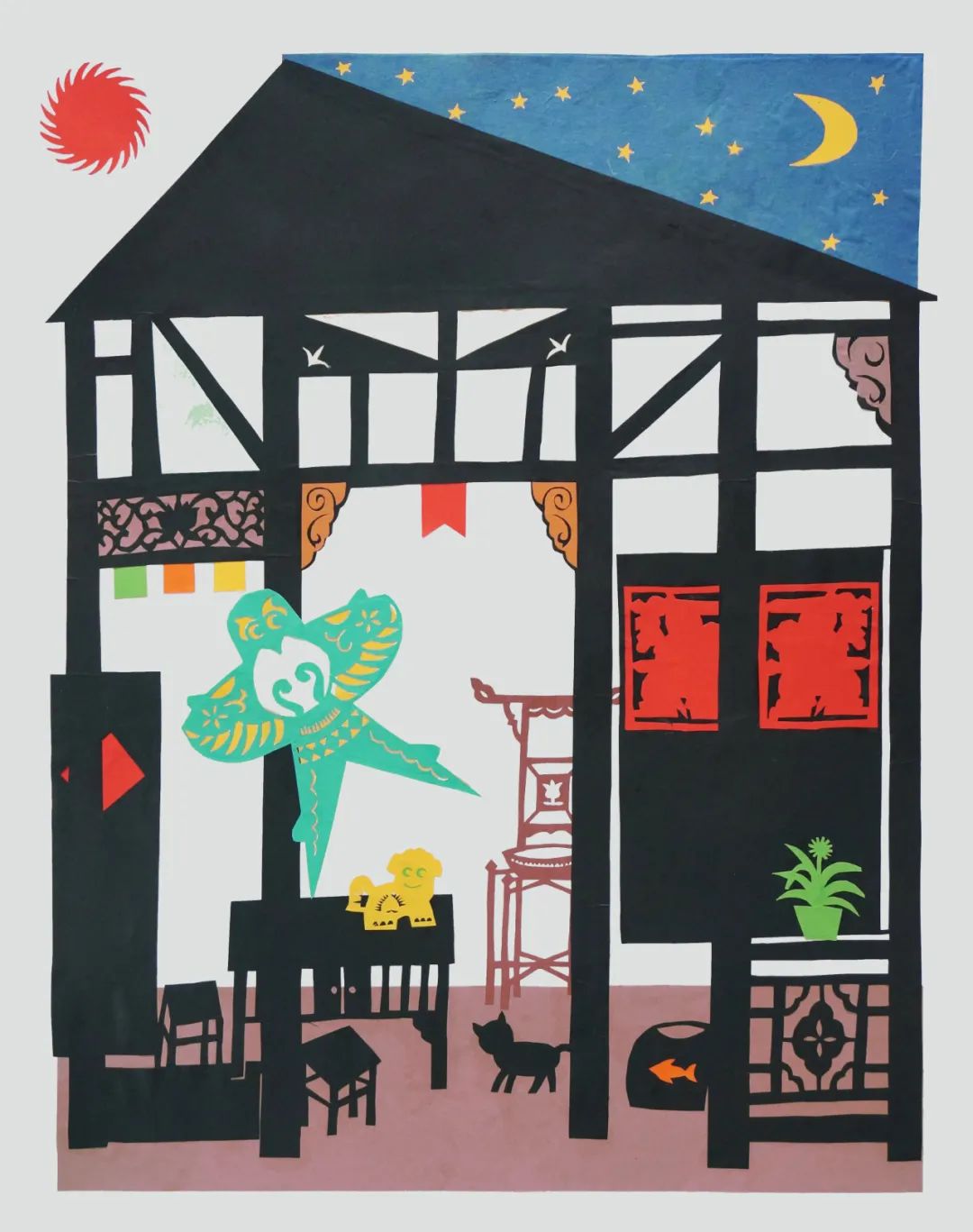

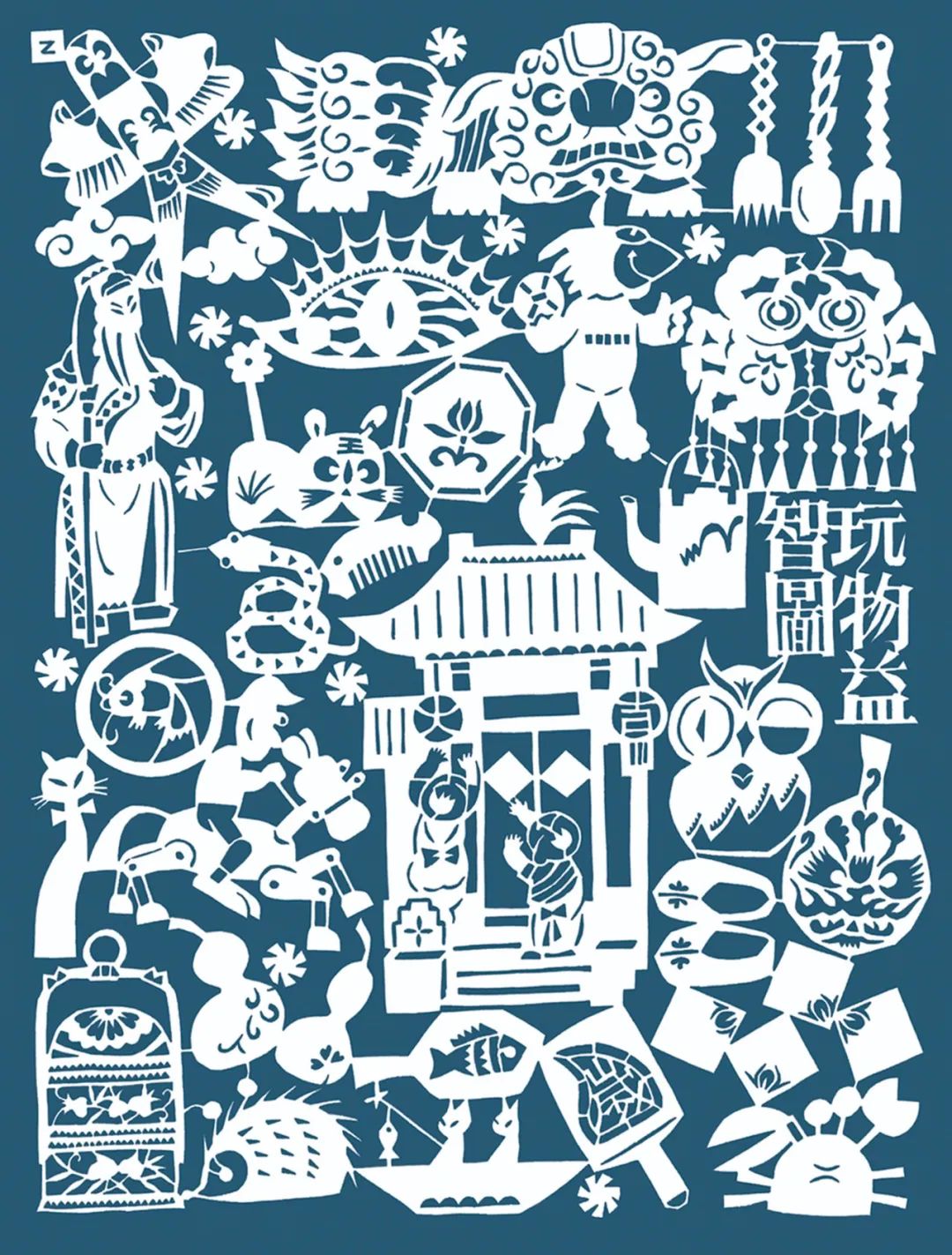

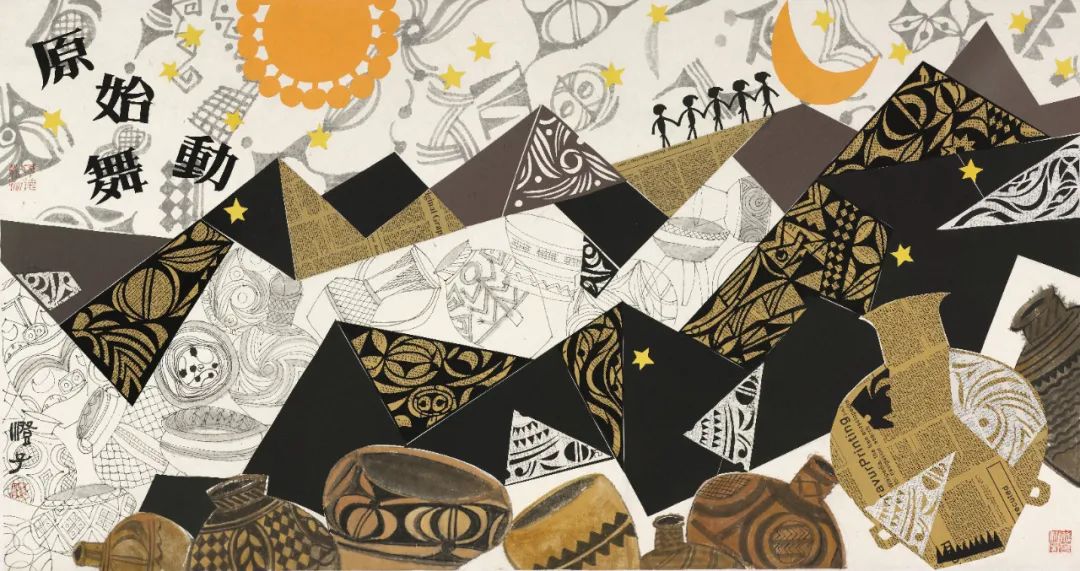

趙澄襄以三重突破性確立了獨特的坐標。以潮汕民間剪紙為基,在材質上,突破蠟光紙、土紅紙的傳統(tǒng)框架,創(chuàng)新運用自染彩箋與綜合媒介,賦予剪紙以物質層面的新生;在形式上,將裝飾性圖樣轉化為承載哲思的觀念空間,實現從“圖樣民藝”到“觀念媒介”的本質躍遷;在敘事上,以《安謐》《月光溶溶》等經典作品為范例,通過“減法性”語言將功能性敘事升華為個體生命詩篇。這些變革使剪紙從民俗工藝蛻變?yōu)榫哂袛⑹律疃群驼軐W思辨特質的當代藝術載體。其作品被中國美術館典藏、入選全國美展、核心專業(yè)刊物《美術》刊出專題、編入美術教材,印證了這一體系的學術價值。

趙澄襄的藝術創(chuàng)作更是一場顛覆性的媒介話語權重構運動。在她的實踐中,“紙”超越了物理載體的局限,演變?yōu)闃嫿ㄓ^看、情緒與思想空間的媒介。她將剪紙與水墨、版畫、文學乃至裝置等藝術門類,構建跨媒介共生的藝術矩陣。剪紙在此掙脫平面裝飾的桎梏,成為能夠參與空間建構、情緒轉譯與哲學思辨的當代表述工具,使其成為當代藝術場域中兼具創(chuàng)造銳度與理論厚度的標志性實踐。

展覽以“無紙境”為題,既指向媒介意識的躍遷,也象征著美學思維的升維。“無”,并非否定紙張作為創(chuàng)作的物質基礎,而是意在超越其物理維度與媒介限定。“無紙境”亦如“時光之境”,以刀鋒敘述流年,以鏤空呼應記憶,以形式對話歲月。紙,于趙澄襄而言,是技藝載體,更是記憶容器、時間刻痕與思想留白。

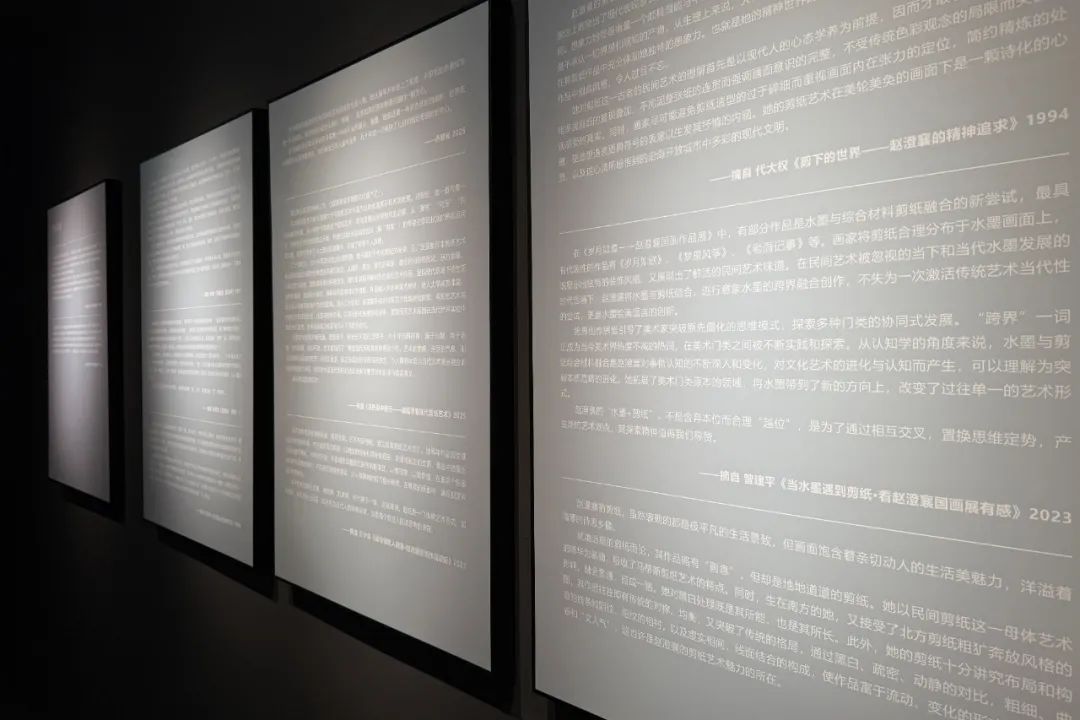

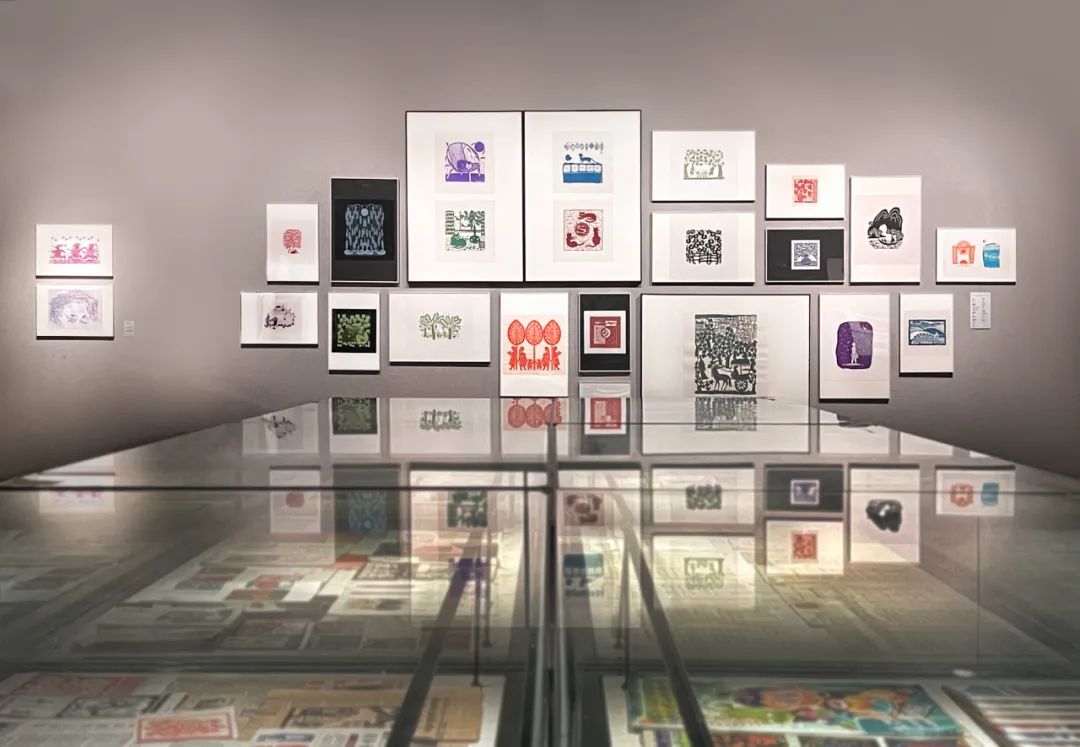

本次展覽系統(tǒng)梳理趙澄襄跨越六十載的剪紙藝術探索。以逾八百件作品及文獻為經緯,全景展現其從潮汕民間沃土出發(fā),將傳統(tǒng)剪紙淬煉為當代藝術語言的現象級實踐,既是對地域文脈的深度詮釋,亦是當代中國剪紙藝術發(fā)展的重要學術見證。展覽也揭示了趙澄襄的創(chuàng)作跨越“地域—當代”“技藝—觀念”“傳統(tǒng)—個體”的多重界線的特質,實證民間藝術在現代化進程中的語言重構潛力,為其他非遺活態(tài)傳承提供方法論參照,也為傳統(tǒng)藝術在當代語境中的創(chuàng)新發(fā)展提供了新的可能性。

“無紙境”既是對媒介本體的哲學追問,亦是一部以剪刀鐫刻的視覺思想史。當觀眾穿行于精妙的刀痕紙韻間,見證的不僅是一位藝術家六十年求索的軌跡,更是傳統(tǒng)媒介在當代語境中重獲主體性的文化宣言。趙澄襄以獨特的創(chuàng)造力證明,當民間技藝被賦予當代思維與學術自覺,便能在全球化浪潮中持續(xù)綻放超越時空的獨特魅力。

展覽名稱

無紙境——趙澄襄剪紙藝術特展

展覽時間

2025年7月12日—8月31日

展覽地點

潮州美術館1、2、3號廳(廣東省潮州市潮州大道中段)

指導單位

潮州市文學藝術界聯合會

主辦單位

潮州美術館(潮州畫院、潮州文學院)

藝術家簡介

ARTIST PROFILE

藝術家趙澄襄照片 / 曾建平攝

趙澄襄(澄子),1953年9月生于廣東省汕頭市,祖籍湖北襄陽。中國美術家協(xié)會會員,中國畫學會會員,廣東省作家協(xié)會會員,廣東省民間文藝家協(xié)會會員,中國女畫家協(xié)會原理事,中華文化促進會剪紙藝委會原副主任,《中華剪紙》編委,文促會剪紙分會顧問,汕頭畫院和汕頭中國畫院畫師。曾任汕頭市美術家協(xié)會副主席;汕頭特區(qū)晚報美編部、副刊部主任;主任編輯。

長期從事現代剪紙創(chuàng)作、中國畫和散文寫作。剪紙創(chuàng)作跨越半個多世紀,在繼承傳統(tǒng)的基礎上創(chuàng)新,尋找自己的語言和形式,也進行材質改革。現代剪紙作品《安謐》《月光溶溶》《甜夢》《花地》四件被中國美術館收藏,剪紙插圖入選第九屆全國美展,在各種剪紙展事中獲一等獎、金獎、金剪刀獎、伯樂獎、特別榮譽獎、中華剪紙創(chuàng)作成就獎等獎項。剪紙作品被廣東省教育廳編入小學鄉(xiāng)土美術教材。在北京、上海、廣州、武漢、吉林、蘇州、廈門、中山、佛山、汕頭、香港、澳門和馬來西亞等地舉辦中國畫或剪紙作品個展。作品被中國美術館、中國藝術研究院、浙江美術館、湖北美術館、楊之光美術中心美術館、嶺南工藝美術館、云峰藝術館、朵云軒藝術館、述古堂美術館、汕頭畫院、潮汕歷史文化研究中心、潮汕星河獎基金會、汕頭融媒集團等多家文化和美術機構及海內外收藏家收藏。《美術》《美術觀察》《國畫家》《美術報》《中國婦女》等幾十家刊物專題介紹。出版有畫集、散文集和剪紙集多部。

▂

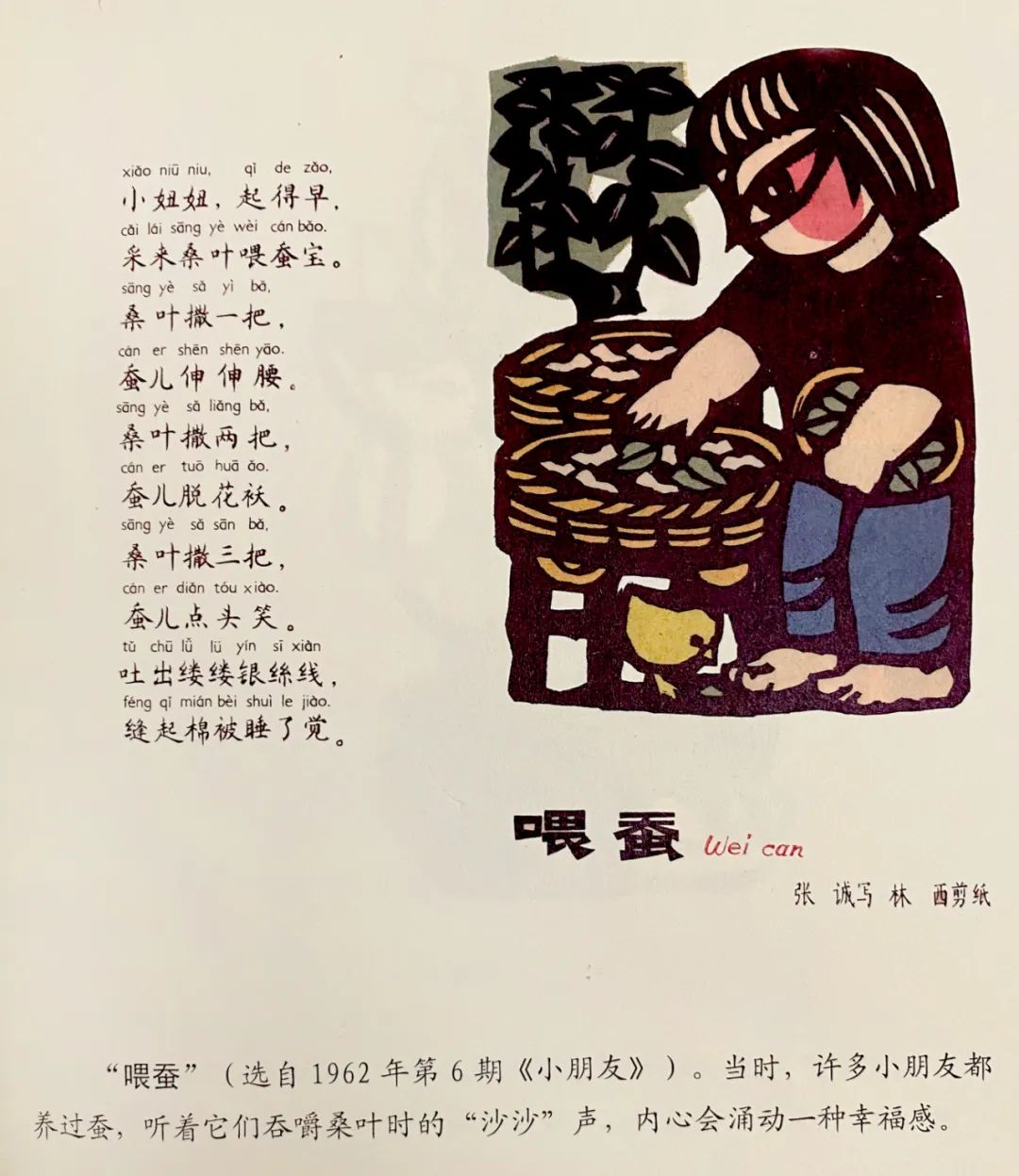

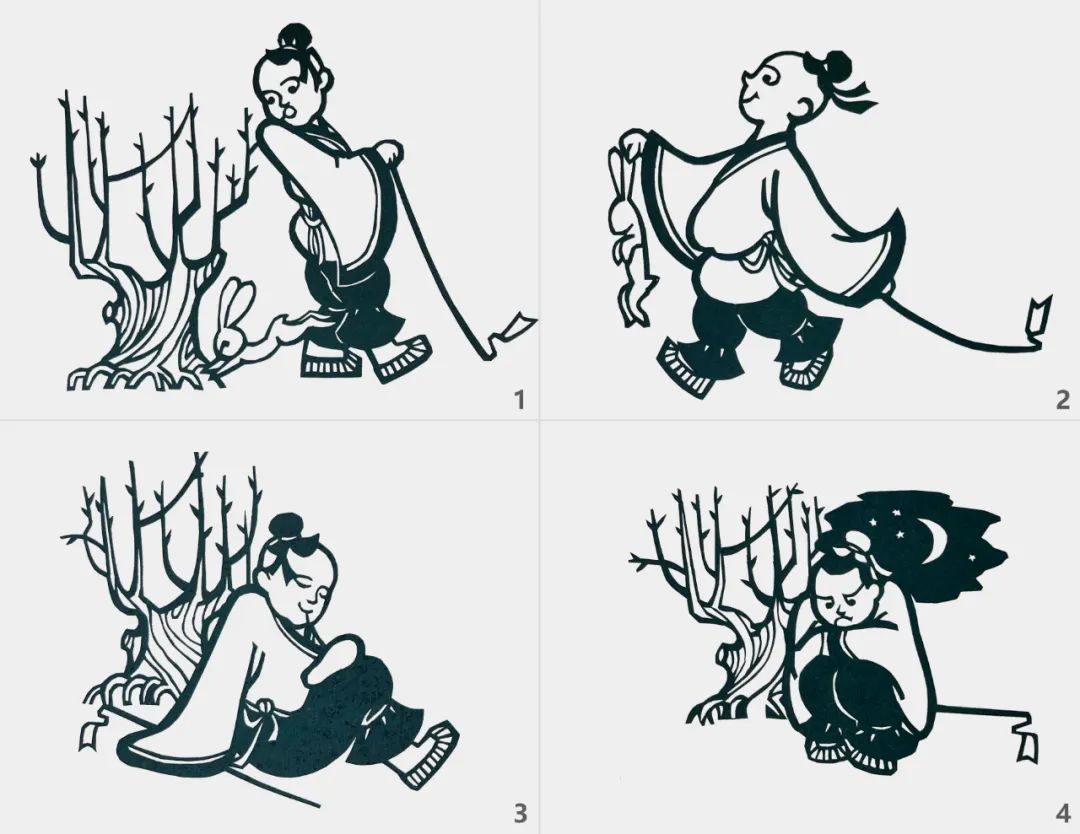

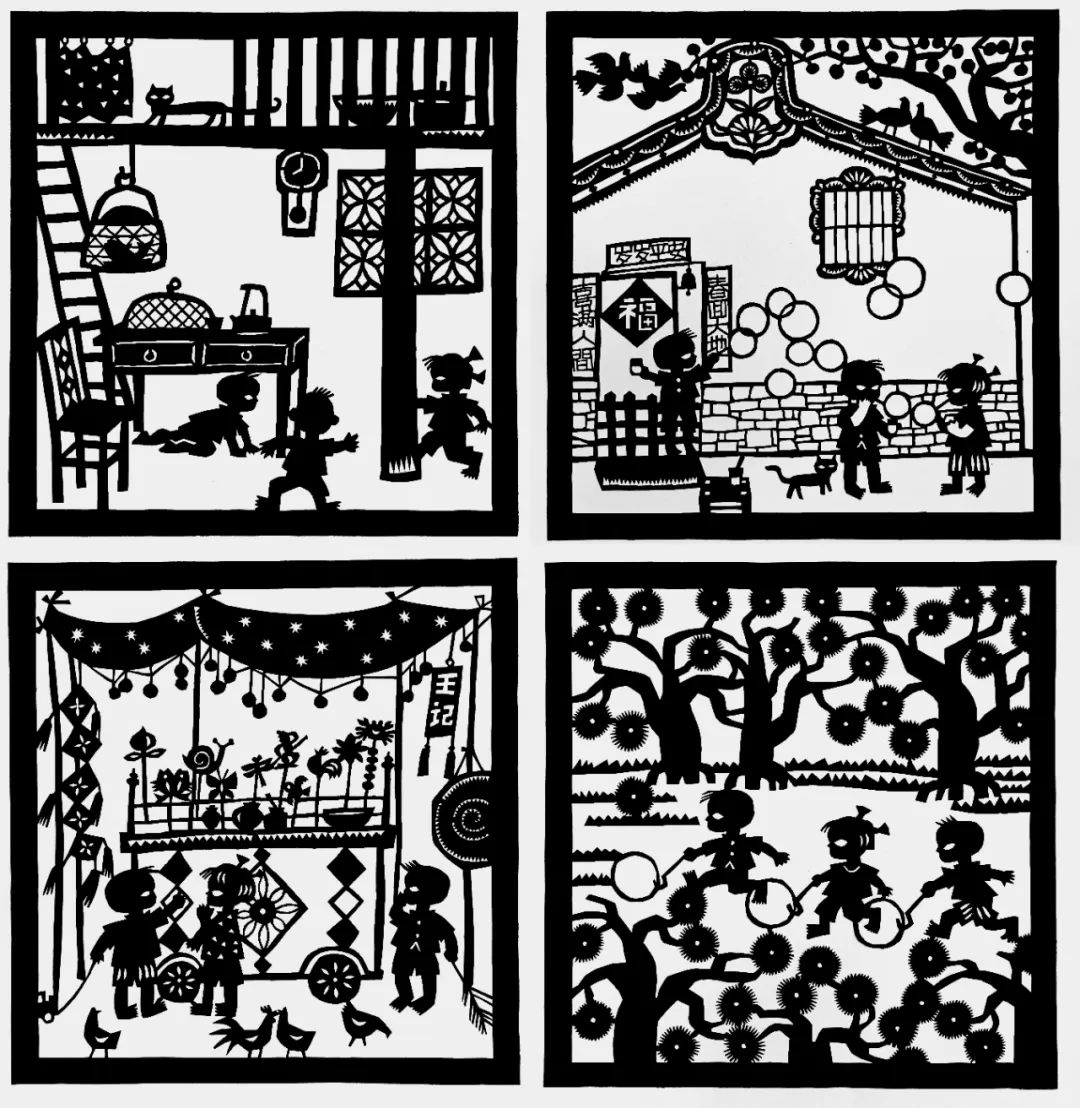

剪刀初啟,紙屑紛飛。趙澄襄的藝術血脈,始于童年燈下對《小朋友》雜志剪紙作品的稚拙摹剪。本版塊追溯其六十載剪紙生涯根源:從汕頭老屋熏稿復刻,到知青歲月以刀鋒抵御貧瘠蒼白的日子。珍藏的剪報本、小剪刀與《喂蠶》啟蒙之作,見證技藝習得,更映照匱乏年代對美的渴求。其早期作品以月牙紋、鋸齒紋承載時代意象,在鄉(xiāng)土現實與民間美學碰撞中,孕育個人藝術語言初芽。此間刀痕,是鏤空之夢的起點,亦是少女以紙為舟穿越歲月的無聲自白。

通過報刊接觸剪紙,在無師承背景下,依托潮汕民間傳統(tǒng)技法進行自學;被鏤空之美吸引,通過剪報集冊與臨摹練技,奠定了其藝術中質樸的民間基因與純粹熱愛。

鄉(xiāng)土實踐與風格初現

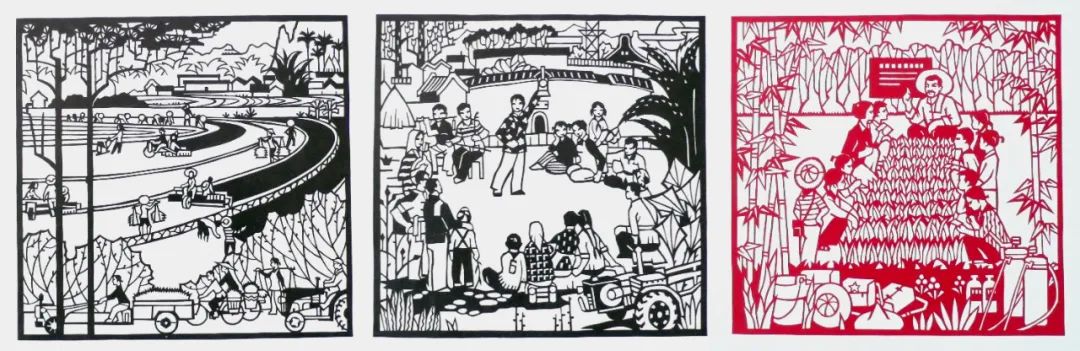

知青時期,剪紙是精神慰藉。扎根鄉(xiāng)土生活,在傳統(tǒng)潮汕剪紙程式中融入寫實,作品兼具民間生活氣息與時代印記,剪紙風格雛形初現——延續(xù)裝飾性,亦含現實溫度。

▂

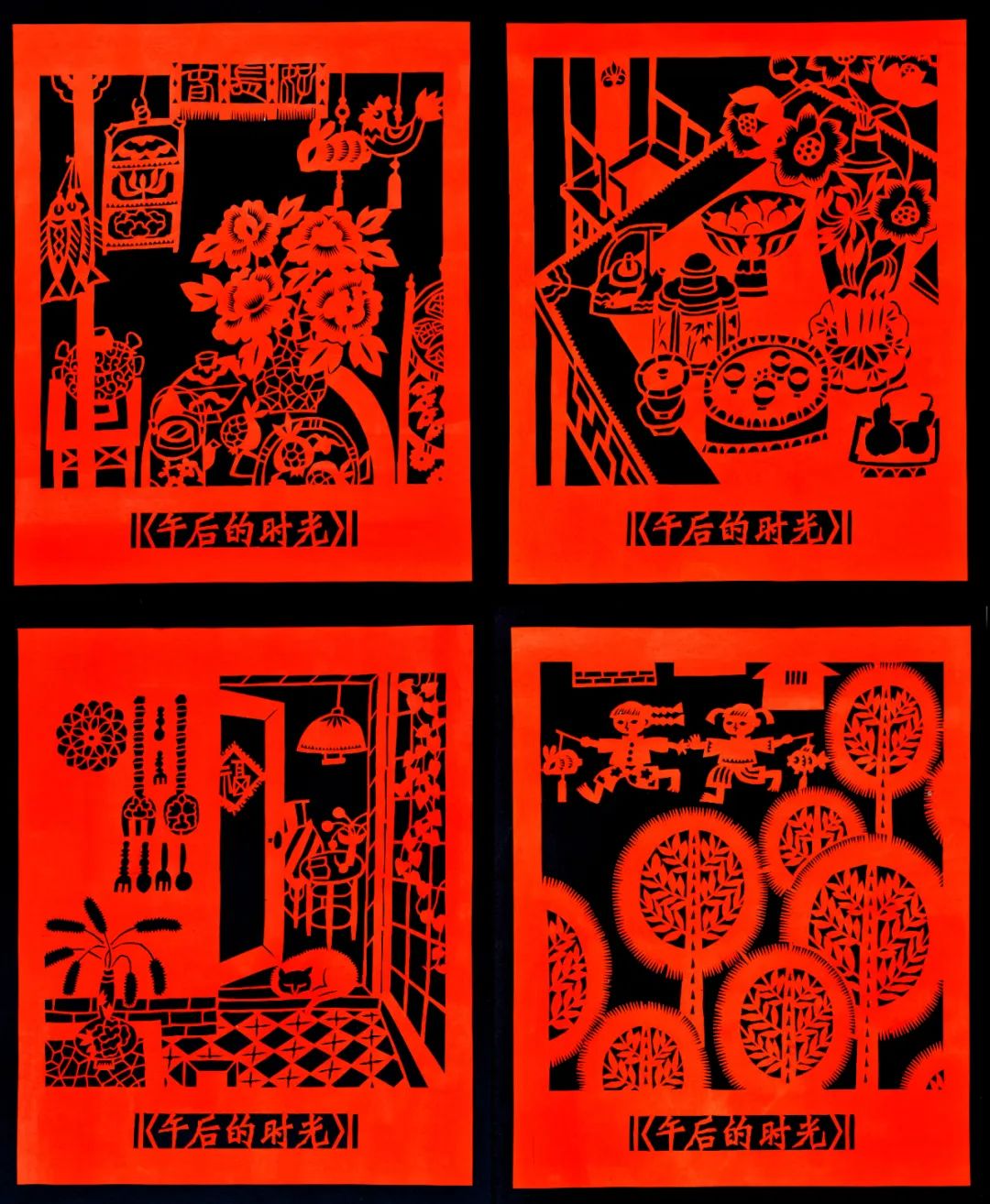

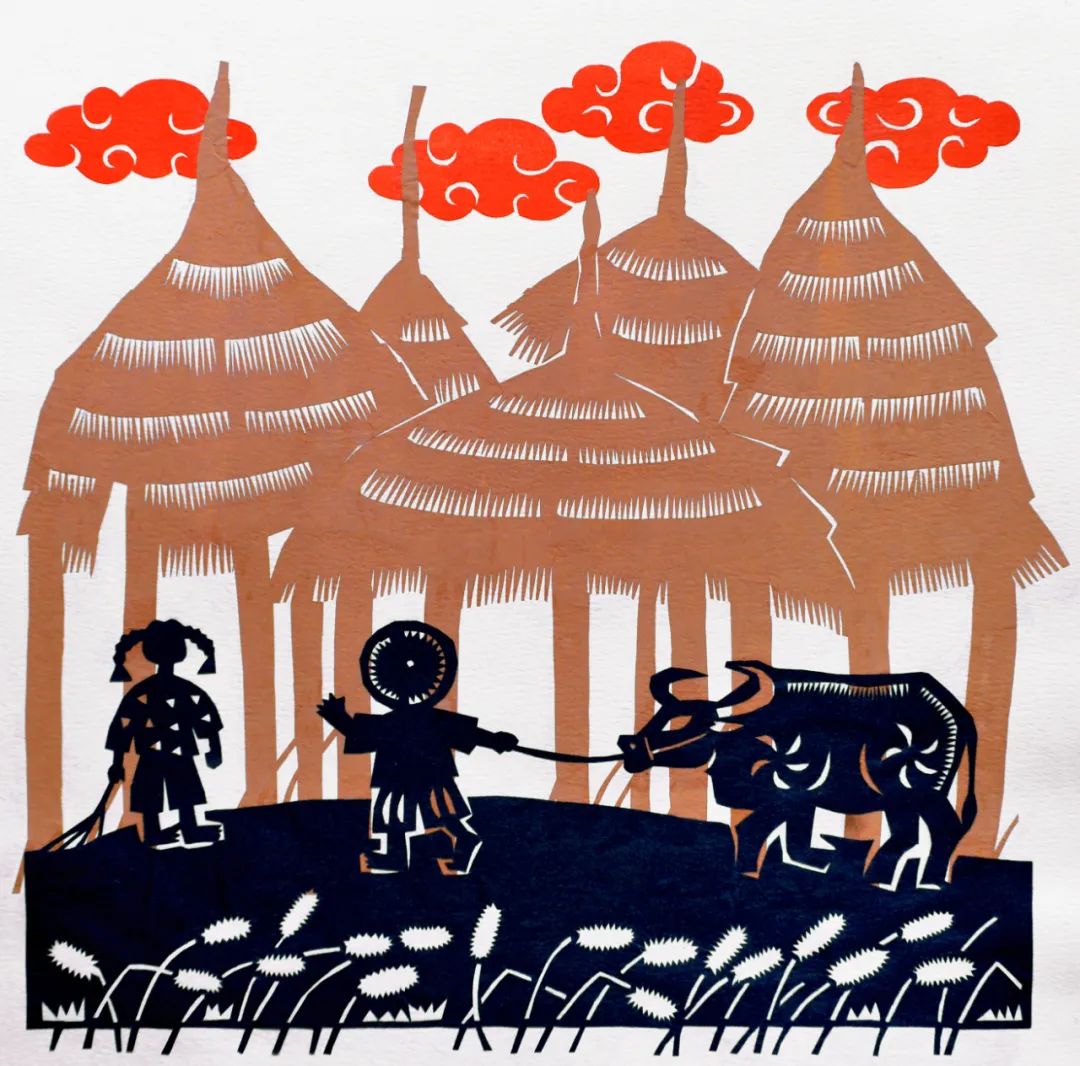

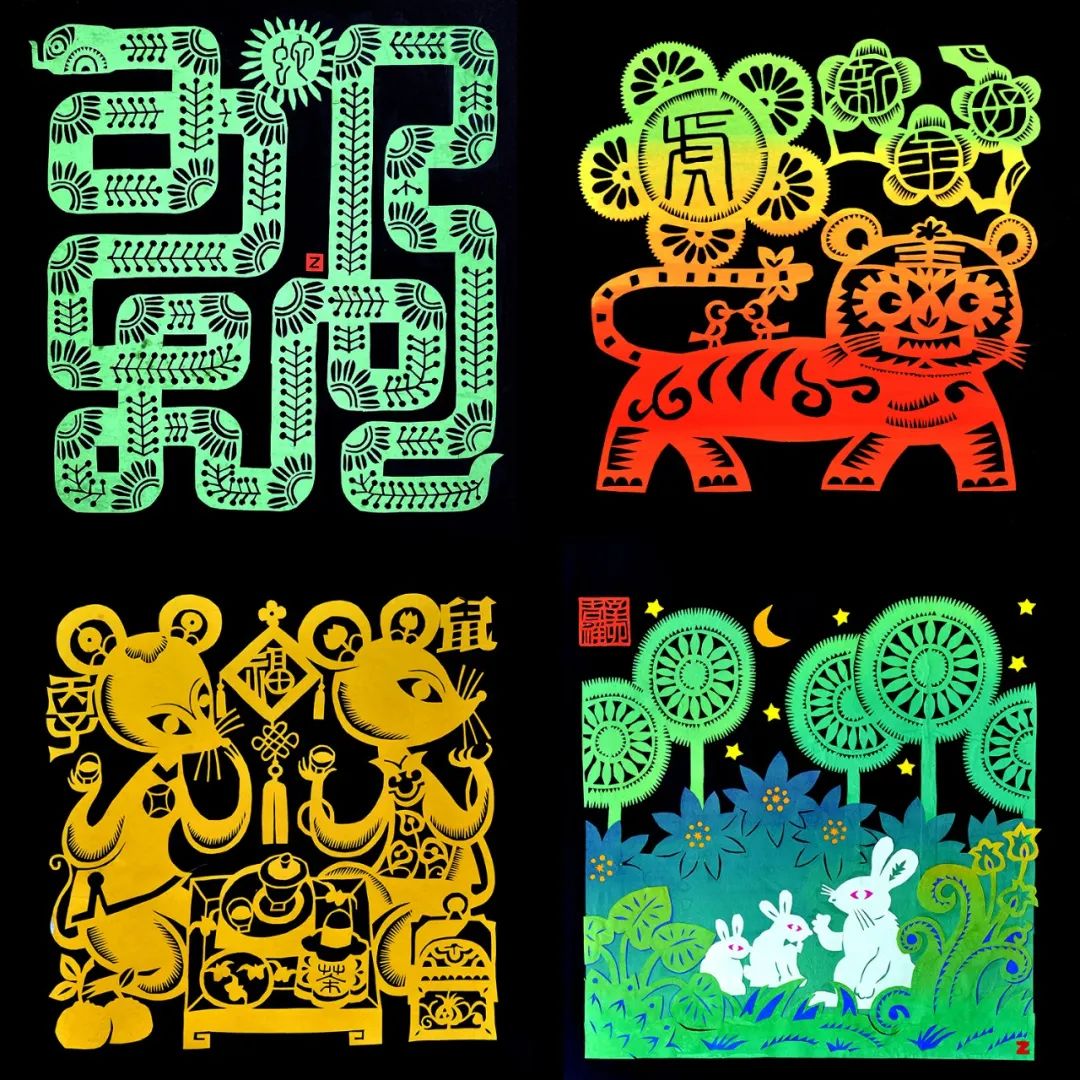

破繭新生,紙色斑斕。當傳統(tǒng)剪紙的線線必連技法、蠟光紙和土紅紙的材料,以及單色框架漸成桎梏,趙澄襄以“染紙行動”開啟解域化征程。受日本剪紙構成意識和西方藝術理念啟迪,她自染漸變箋色,創(chuàng)作“套色現代剪紙”,大量作品以黑色為底、復色交疊。在敘事上,通過“減法性”語言將功能性敘事升華為個體生命詩篇。這些變革使剪紙從民俗工藝蛻變?yōu)榫哂袛⑹律疃群驼軐W思辨特質的當代藝術載體。中央美術學院喬曉光教授稱她“見證和參與了中國新剪紙的發(fā)展歷程”。

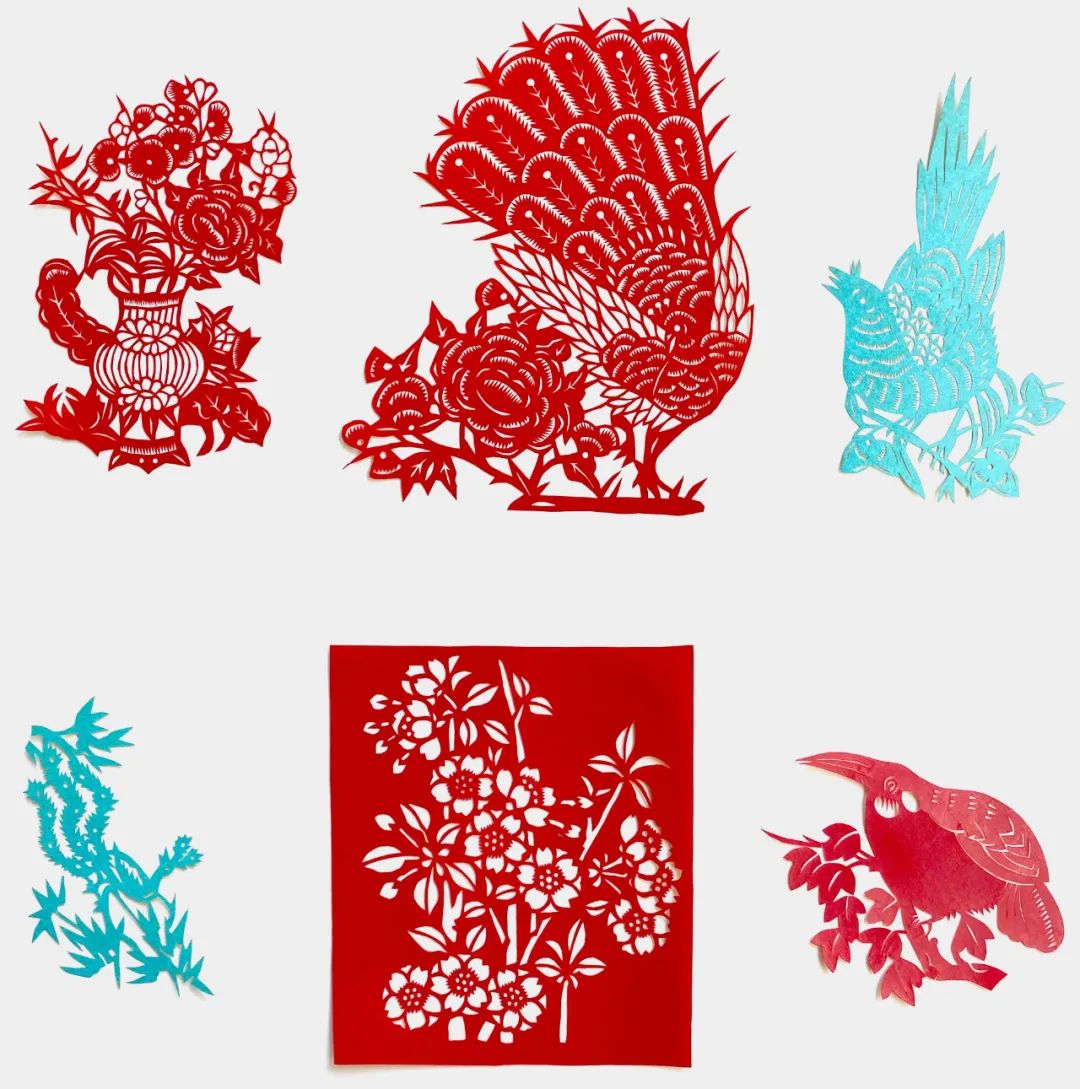

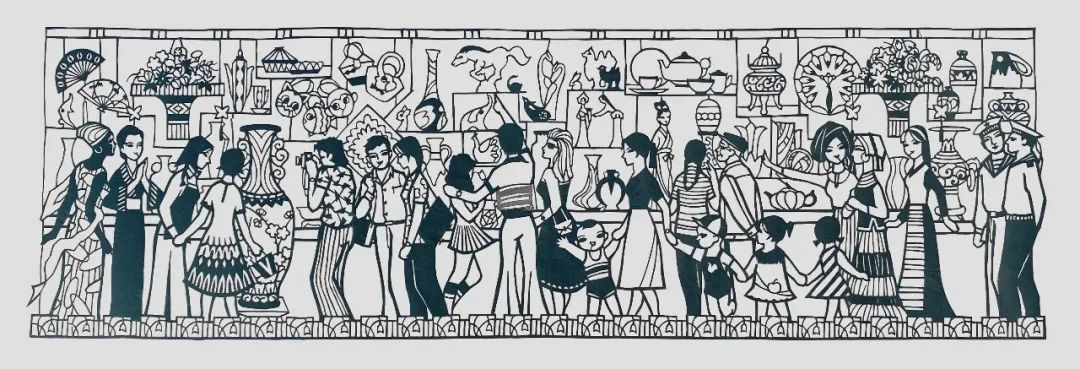

20世紀80年代前期主要創(chuàng)作單色剪紙,內容主要為漁家漁女、兒童生活、少數民族女孩、動物圖案、陶器紋樣等,與當時生活緊密相連,在報刊發(fā)表眾多作品。進入80年代中后期,逐漸進行材質革命與語言轉型,推動剪紙創(chuàng)作從民俗實用品向現代藝術載體轉變。

以拼貼套色技法重構剪紙視覺語法,實現其藝術獨立性:剪紙從裝飾躍升為承載哲思的觀念媒介。在風格成熟期突破了三重邊界:形式邊界,融合文學詩性與裝飾美學;功能邊界,從民俗工藝轉向美術館收藏、美術教材案例;文化邊界,將潮汕地域符號轉化為普世情感表達。

▂

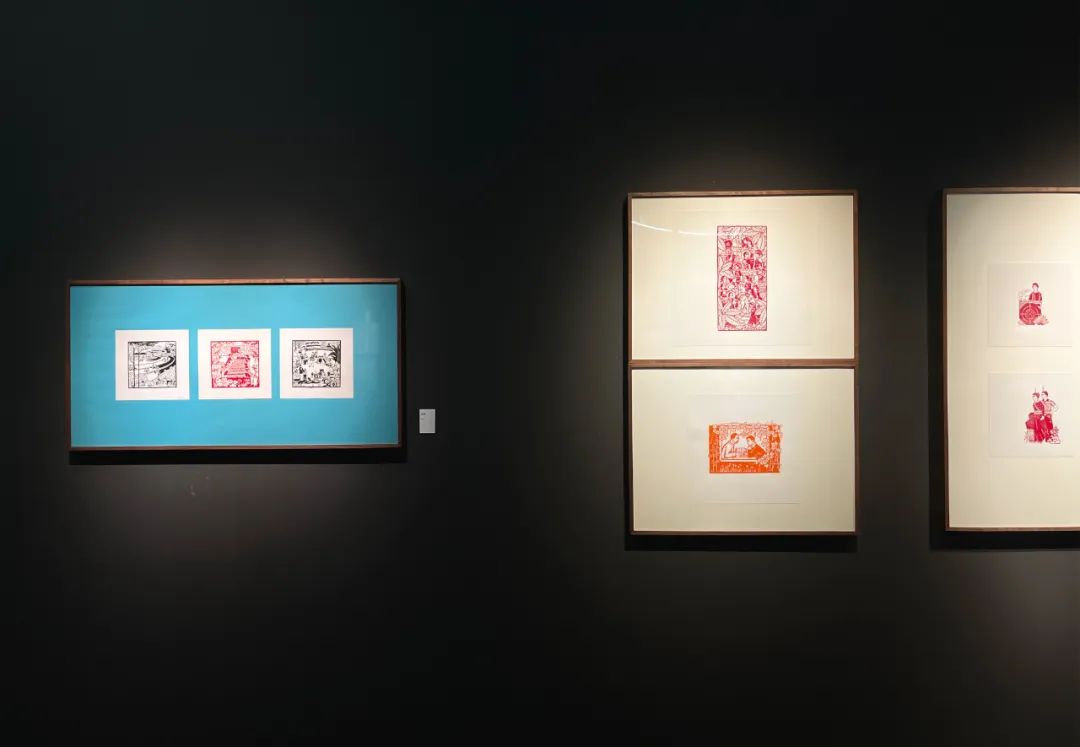

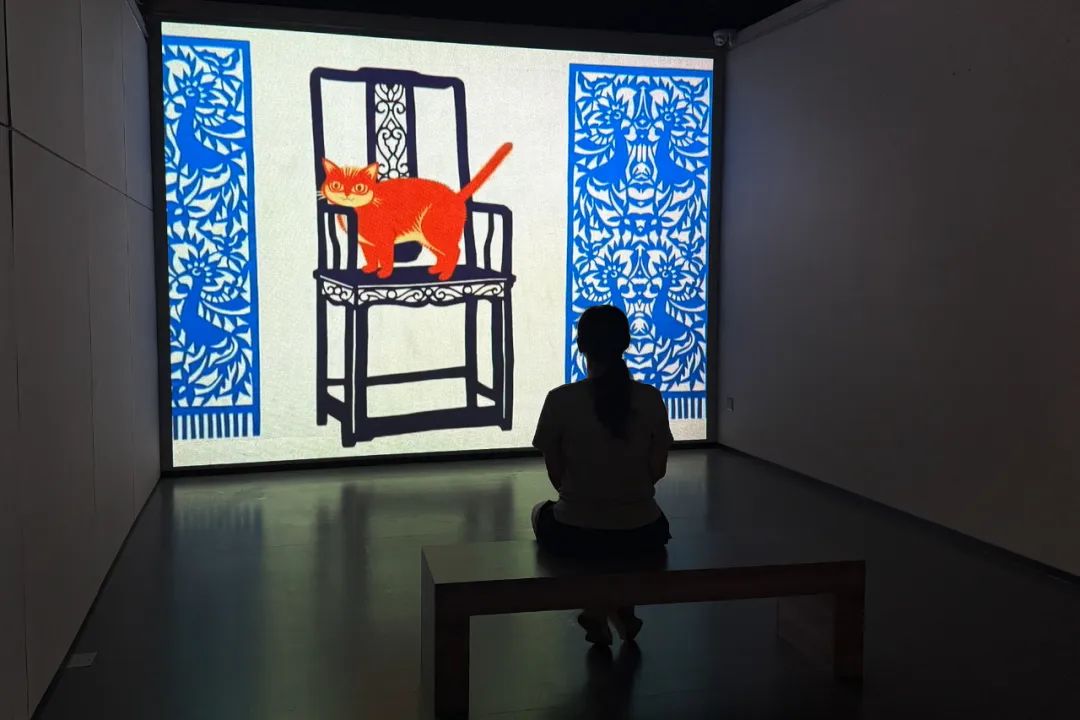

萬象折射,無界之境。步入新世紀,趙澄襄的剪紙如棱鏡般裂變出多維光譜:將剪紙藝術與水墨、版畫、文學,乃至裝置的其他藝術形式相結合,技藝與時代精神并重,以多元形式拓展剪紙邊界,呈現其跨越邊界的實驗場域,回應當代藝術語境。

無紙境——趙澄襄剪紙藝術特展

展覽執(zhí)行:陳穎婷 / 李嘉煌 / 王仰帆 / 李歡欣 / 黃金金 / 楊 煜 / 諸 淋

本次展覽將持續(xù)至2025年8月31日,免費向公眾開放。觀眾可通過潮州美術館公眾號進行預約或攜帶本人身份證進場。

來源|潮州市文學藝術網

編輯|李歡歡

審核|梁佳濤