在中醫“天人相應”的理論體系中,節氣是自然界陰陽變化與人體氣血運行緊密關聯的重要節點。小暑作為夏季的第五個節氣,標志著暑熱之勢漸盛,民間“小暑大暑,上蒸下煮”的諺語,生動地道出了此時濕熱交蒸的氣候特點。此時,陽氣浮越于體表,人體腠理疏松,而伏陰已潛藏于內,形成外熱內寒之態。若養生不當,極易被暑濕之邪侵襲,引發各類健康問題。因此,順應小暑時節的氣候特性,從起居、運動、飲食等多方面進行科學調養,是守護健康的關鍵所在。

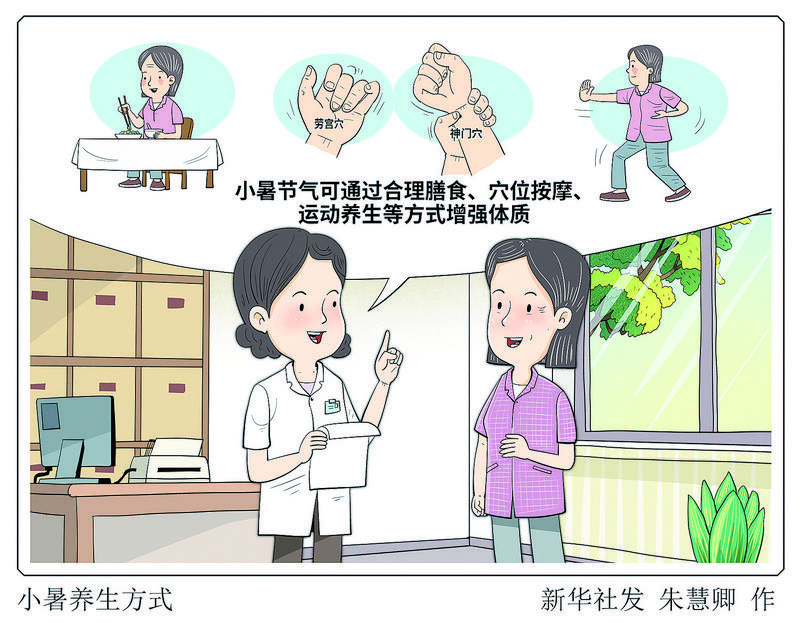

漫畫:小暑養生方式 新華社發

起居

防“陰暑”護陽氣 避寒就溫有講究

小暑一到,表示夏季正式開始,各地也相繼開啟“燒烤”模式。此時暑濕之氣彌漫,人體毛孔開泄,很多人會因為天氣炎熱,中了“陰暑”的大招。

何謂“陰暑”?中醫認為暑邪致病有陰陽之分,我們通常所說的中暑,其實指的是“陽暑”,這種中暑,多是因在烈日下或在高溫環境下待的時間過長、出汗過多引起的。陰暑則主要由感受暑濕之邪后加上納涼不當引起的。通常是高溫下人們過于避熱貪涼引起。因為夏日里暑熱濕重,人體身上的毛孔是張開的,皮膚腠理比較疏松,在晚間睡覺、午休和乘涼的時候,人們容易貪涼,如整夜開著空調睡覺,或躺在陰寒潮濕的郊外草坪上休息,或在樹蔭下、涼亭中、陽臺上乘涼時間過長,或在運動勞作之后大汗淋漓立即用冷水沖澡、澆頭,或緊張運動之后咕咚咕咚喝大量冷開水或冰鎮飲料,或睡眠時被電扇強風直吹,這一切,都可能導致風、寒、濕邪侵襲肌體,從而引發陰暑。由于病性屬寒,所以叫作“陰暑”。

陰暑通常有以下癥狀:1.發熱惡寒,怕冷。2.不出汗。陽暑是大量出汗,陰暑則是不出汗。3.身重疼痛,神疲倦怠,類似感冒癥狀。4.因著涼導致腹瀉、腹痛等胃腸道不適癥狀。5.出現關節疼痛。這些是陽暑所見不到的。

因此,起居方面應避免直吹空調、風扇,且室內外溫度差最好不要超過7℃。平時以26℃-27℃為宜,睡眠時還應再高1℃-2℃。在空調房內腰腹不可暴露于外。不要久臥陰寒潮濕之地,不要用冷水急速降溫。從事體育運動或在烈日下活動后,大汗淋漓,不要急著吹空調或用冷水沖澡,只需將身上的汗液擦干即可,等皮膚溫度降下后,再用溫水洗澡。少吃冷飲、冰鎮瓜果,以免損傷陽氣。老人、兒童以及體質弱的人尤其需要注意。

運動

動靜結合微汗出 順應陽氣勿耗散

無論選擇何種運動,切忌運動后大汗淋漓,否則氣隨汗脫,容易耗氣傷津。尤其是老人和小孩,以及體質比較弱的人應該避免在小暑天氣里做劇烈的運動,因為這樣會很大程度上損傷人的陽氣。

可在清晨或傍晚至湖邊或公園進行散步、太極拳等運動,瑜伽、游泳也是極佳選擇,太極拳可安神養性,瑜伽可舒筋緩形,游泳既能消暑取涼,又能從中得到樂趣與鍛煉。

但要注意的是,不要空腹游泳或者飯后立即游泳,而且游泳時間不要過長,以半小時為宜,下水前要適當做些運動熱身。需要提醒的是,游泳一定要到游泳區,不要選擇不安全的水域游泳。另外,虛寒體質的人盡量少在冷水區游泳。

睡眠

晚睡早起調陰陽 子午小憩養心神

夏季的特點是日照時間長,天亮得早,黑得晚。因此,人們的起居和作息時間應隨之做一些相應的調整,以“晚”睡早起為宜。定時作息,可以保護生物鐘不受影響。雖然存在各種體質差異,但建議遵循“晚睡早起”原則,晚上10時–11時入睡,此時陰氣漸盛,利于陽氣潛藏;早上5時30分-6時30分,陽氣生發之時起床,可使陽氣得以舒展。午間小憩同樣不可或缺,飯后半小時,適當靜坐或小睡20-30分鐘,能養心安神,補充體力,使下午精力充沛。

若有失眠困擾,可在睡前嘗試放松身心的方法:在仰臥或側臥時,放松全身肌肉,或者注意腹部呼吸的起伏,以達到寧心安神、助眠入睡的效果。

飲食

清熱祛濕健脾胃 藥食同源巧搭配

小暑飲食應以清熱解暑、健脾祛濕為核心,藥食同源的食材是最佳選擇。小暑過后可多食消暑湯或粥。如薏米綠豆粥,因薏米可治濕痹、利腸胃、消水腫,而綠豆可消暑益氣、潤喉止渴。此外,南瓜綠豆湯、綠豆百合粥等也是消暑佳品。蔬菜則應多吃綠葉菜以及苦瓜、絲瓜、南瓜、黃瓜等。

小暑茶飲——梅蘇飲

夏季多以茶飲來進行飲食養生,茶飲可充分補充體內流失體液。可以用苦瓜片、烏梅、蘇葉、荷葉、藿香、蓮芯等泡水喝。

梅蘇飲:烏梅6枚,蘇葉2-3片、枸杞6克,添加適量冰糖,泡水代茶飲。烏梅生津止渴,蘇葉發散表邪、化濕和中,枸杞滋補肝腎,三者搭配,既能生津潤燥,又有解暑祛濕、宣肺解表之功效。

此外,冬季易發的慢性疾病,尤其是風濕病、哮喘、過敏性鼻炎、支氣管炎、過敏性咽炎等疾病的患者,可趁此時節用中藥外敷穴位、三伏灸等中醫外治,配合湯藥、飲食等,進行冬病夏治。

作者|潮州市中醫醫院 盧楨婉

編輯|李歡歡

審核|梁佳濤