赤銅白發(fā) 匠心傳承

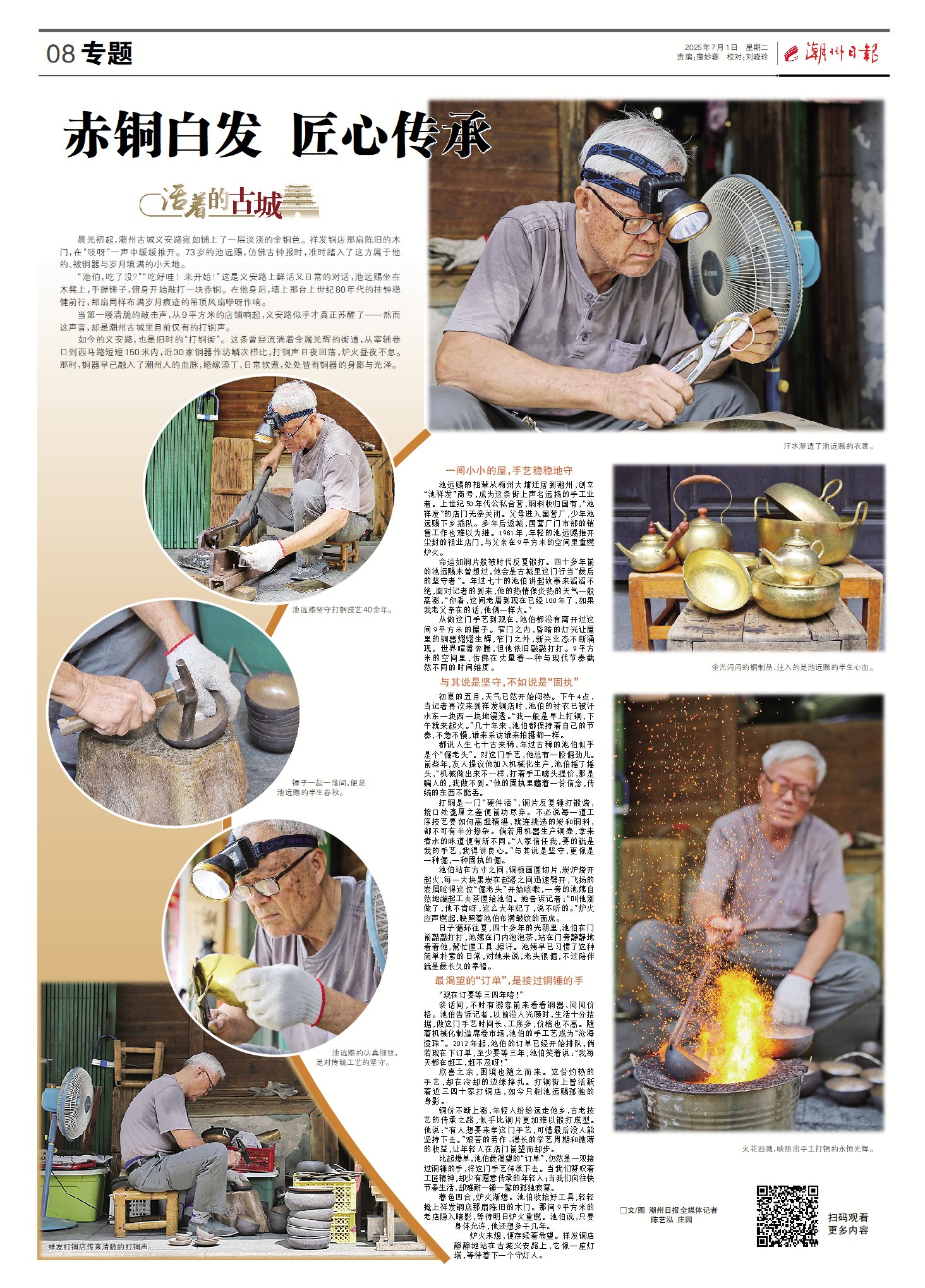

晨光初起,潮州古城義安路宛如鋪上了一層淡淡的金銅色。祥發(fā)銅店那扇陳舊的木門,在“吱呀”一聲中緩緩推開。73歲的池遠賜,仿佛古鐘報時,準時踏入了這方屬于他的、被銅器與歲月填滿的小天地。

“池伯,吃了沒?”“吃好哇!來開始!”這是義安路上鮮活又日常的對話,池遠賜坐在木凳上,手握錘子,俯身開始敲打一塊赤銅。在他身后,墻上那臺上世紀80年代的掛鐘穩(wěn)健前行,那扇同樣布滿歲月痕跡的吊頂風扇咿呀作響。

祥發(fā)打銅店傳來清脆的打銅聲。

當?shù)谝豢|清脆的敲擊聲,從9平方米的店鋪響起,義安路似乎才真正蘇醒了——然而這聲音,卻是潮州古城里目前僅有的打銅聲。

如今的義安路,也是舊時的“打銅街”。這條曾經(jīng)流淌著金屬光輝的街道,從宰輔巷口到西馬路短短150米內(nèi),近30家銅器作坊鱗次櫛比,打銅聲日夜回蕩,爐火晝夜不息。那時,銅器早已融入了潮州人的血脈,婚嫁添丁、日常炊煮,處處皆有銅器的身影與光澤。

池遠賜的祖輩從梅州大埔遷居到潮州,創(chuàng)立“池祥發(fā)”商號,成為這條街上聲名遠揚的手工業(yè)者。上世紀50年代公私合營,銅料收歸國有,“池祥發(fā)”的店門無奈關(guān)閉。父母進入國營廠,少年池遠賜下鄉(xiāng)插隊。多年后返城,國營廠門市部的銷售工作也難以為繼。1981年,年輕的池遠賜推開塵封的祖業(yè)店門,與父親在9平方米的空間里重燃爐火。

池遠賜堅守打銅技藝40余年。

命運如銅片般被時代反復鍛打。四十多年前的池遠賜未曾想過,他會是古城里這門行當“最后的堅守者”。年過七十的池伯講起故事來滔滔不絕,面對記者的到來,他的熱情像炎熱的天氣一般高漲,“你看,這間老厝到現(xiàn)在已經(jīng)100年了,如果我老父親在的話,他倆一樣大。”

池遠賜的認真細致,是對傳統(tǒng)工藝的堅守。

從做這門手藝到現(xiàn)在,池伯都沒有離開過這間9平方米的屋子。窄門之內(nèi),昏暗的燈光讓屋里的銅器熠熠生輝,窄門之外,新興業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。世界喧囂奔騰,但他依舊敲敲打打。9平方米的空間里,仿佛在丈量著一種與現(xiàn)代節(jié)奏截然不同的時間維度。

汗水濕透了池遠賜的衣裳。

初夏的五月,天氣已然開始悶熱。下午4點,當記者再次來到祥發(fā)銅店時,池伯的襯衣已被汗水東一塊西一塊地浸透。“我一般是早上打銅,下午就來起火。”幾十年來,池伯都保持著自己的節(jié)奏,不急不慢,誰來采訪誰來拍攝都一樣。

都說人生七十古來稀,年過古稀的池伯似乎是個“倔老頭”。對這門手藝,他總有一股倔勁兒。前些年,友人提議他加入機械化生產(chǎn),池伯搖了搖頭,“機械做出來不一樣,打著手工噱頭提價,那是騙人的,我做不到。”他的固執(zhí)里藏著一份信念,傳統(tǒng)的東西不能丟。

打銅是一門“硬件活”,銅片反復錘打鍛燒,接口處毫厘之差便前功盡棄。不必說每一道工序技藝要如何高超精湛,就連挑選的炭和銅料,都不可有半分摻雜。倘若用機器生產(chǎn)銅壺,拿來煮水的味道便有所不同。“人家信任我,要的就是我的手藝,我得講良心。”與其說是堅守,更像是一種倔,一種固執(zhí)的倔。

火花四濺,映照出手工打銅的永恒光輝。

池伯站在方寸之間,銅板畫圓切片,炭爐燒開起火,每一大塊黑炭在起落之間迅速劈開,飛揚的炭屑嗆得這位“倔老頭”開始咳嗽,一旁的池姨自然地端起工夫茶遞給池伯。她告訴記者:“叫他別做了,他不肯呀,這么大年紀了,說不聽的。”爐火應聲燃起,映照著池伯布滿皺紋的面龐。

日子循環(huán)往復,四十多年的光陰里,池伯在門前敲敲打打,池姨在門內(nèi)泡泡茶,站在門旁靜靜地看著他,幫忙遞工具、擦汗。池姨早已習慣了這種簡單樸素的日常,對她來說,老頭很倔,不過陪伴就是最長久的幸福。

“現(xiàn)在訂要等三四年咯!”

金光閃閃的銅制品,注入的是池遠賜的半生心血。

談話間,不時有游客前來看看銅器、問問價格。池伯告訴記者,以前沒人光顧時,生活十分拮據(jù),做這門手藝時間長、工序多,價格也不高。隨著機械化制造席卷市場,池伯的手工藝成為“滄海遺珠”。2012年起,池伯的訂單已經(jīng)開始排隊,倘若現(xiàn)在下訂單,至少要等三年,池伯笑著說:“我每天都在趕工,趕不及呀!”

欣喜之余,困境也隨之而來。這份灼熱的手藝,卻在冷卻的邊緣掙扎。打銅街上曾活躍著近三四十家打銅店,如今只剩池遠賜孤獨的身影。

錘子一起一落間,便是池遠賜的半生春秋。

銅價不斷上漲,年輕人紛紛遠走他鄉(xiāng),古老技藝的傳承之路,似乎比銅片更加難以鍛打成型。他說:“有人想要來學這門手藝,可惜最后沒人能堅持下去。”艱苦的勞作、漫長的學藝周期和微薄的收益,讓年輕人在店門前望而卻步。

比起爆單,池伯最渴望的“訂單”,仍然是一雙接過銅錘的手,將這門手藝傳承下去。當我們贊嘆著工匠精神,卻少有愿意傳承的年輕人;當我們向往快節(jié)奏生活,卻難耐一錘一鏨的孤獨寂寞。

暮色四合,爐火漸熄。池伯收拾好工具,輕輕掩上祥發(fā)銅店那扇陳舊的木門。那間9平方米的老店隱入暗影,等待明日爐火重燃。池伯說,只要身體允許,他還想多干幾年。

爐火未熄,便存續(xù)著希望。祥發(fā)銅店靜靜地站在古城義安路上,它像一座燈塔,等待著下一個守燈人。

文/圖|潮州日報全媒體記者 陳藝泓 莊園

視頻|翁小釧

編輯|蔡楊

審核|詹樹鴻