鏡頭之外 紙筆之間

今天,請聽我們講述新聞背后的故事

當芬芳的油墨印上報紙版面,當鏡頭畫面傳至眼前,讀者看見的是新聞成品,卻難觸及其后的“隱性環節”——是選題醞釀時的反復叩問,是現場采訪中的風雨兼程,是稿件打磨時的逐字較真。

11月8日是中國記者節,我們以“新聞背后的故事”為題,邀六位同仁褪去新聞的“成品外衣”,講述那些藏在話筒后、紙筆間的幕后:有追訪路上的執著堅守,有字斟句酌的責任擔當,更有不為人知的熱忱與溫度。這些故事無關高光,只關乎新聞人對職業的敬畏。愿您透過這些文字,讀懂新聞從“雛形”到“成品”的每一步,都浸著一群人用堅持記錄時代、用溫度傳遞真誠的赤子之心。

時代風云變幻 報人初心不改

潮州日報全媒體記者 江馬鐸

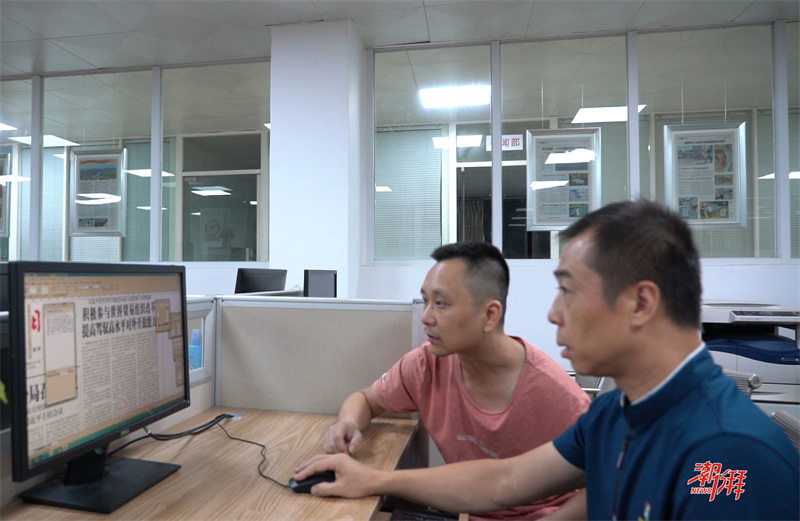

今年9月3日,紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行,天安門廣場舉行盛大閱兵儀式。那一天,報紙編輯中心的氛圍與往日有些不同,編輯們眼神專注、摩拳擦掌,一副準備打個漂亮仗的樣子。大家都清楚,這樣的歷史時刻,既是對我們政治素養、業務能力的考驗,也是讓我們大展拳腳、淬煉本領的舞臺。

我在潮州日報社工作已有二十個年頭。十年前調到要聞部擔任新聞編輯,有幸參與紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會、慶祝中華人民共和國成立70周年大會等重大新聞的版面編輯工作。每逢這樣的關鍵節點,我總能深切體會到身邊老報人對版面精益求精的執著追求。那種嚴謹、嚴謹、再嚴謹的態度,讓我明白了報人的使命與堅守。

從今年初,我們就著手準備九三閱兵的新聞編輯工作,90后編輯鄭新培早早下載了十年前部分大報和本報的相關版面進行學習。9月3日下午,為了使幾個圖片版更加出彩,我們從新華社上千張圖片中,精選出三張作為底圖,一群人圍在電腦前嘗試摳圖效果。當晚,報紙編輯中心盡銳出戰,并抽調陳榮浩、黃鏗兩名日班編輯充實人手。從版式到標題,乃至每一處細節,大家反復打磨版式,展開思維碰撞,不斷優化調整,一直忙到將近凌晨3時才簽版。正是全體編輯的傾情付出,讓我們在這場戰役中交出了較為圓滿的答卷。

其實,像這樣的熬夜奮戰,對新聞編輯來說已是家常便飯。每當華燈初上,我們便進入緊張工作狀態,選稿、編稿、排版、校對……頭腦一直保持高速運轉,常常為了追求更理想的版式,不惜將做好的版面推倒重來。每一個熱火朝天的深夜,時間似乎與我們無關。編輯李歡歡是一名90后新晉媽媽,即便通宵達旦,她也兢兢業業,從未發出一句怨言。從這些年輕新聞編輯身上,我看到了報人初心的接續傳承。

我們容不得半點將就,只因對新聞事業始終心懷崇敬。有人說,短視頻時代,報紙做得再好也少人問津。但我們依然不厭其煩地審校每一篇稿件、制作每一行標題、編排每一個版面……只為傳遞一個聲音:時代風云變幻,報人初心不改!

一位文字記者的出鏡轉型心路

潮州日報全媒體記者 楊燕芳

“讀者在哪里,受眾在哪里,宣傳報道的觸角就要伸向哪里。”在媒體深度融合轉型的今天,面對鏡頭早已不再是“電視人”的專屬。作為一名長期與文字為伴的“報人”,我也躬身入局,開啟了一段從幕后走向臺前的心路歷程。

2024年春節前夕,一個消息讓我既惶恐又緊張——報社決定打造《大地芬芳·聚焦潮州“百千萬工程”鎮街一把手訪談》欄目,由我作為主持人。“我可以嗎?”這個念頭在我腦海中反復盤旋。幸運的是,領導和同事們的鼓勵給了我莫大的信心。這份信任,如同一顆定心丸,稍稍撫平了我內心的波瀾。

然而,新的難題接踵而至。“面對鏡頭,我該說些什么?”“表情和姿態怎樣才算專業?”“欄目的開頭結尾該如何設計?”對于出鏡主持,我幾乎一無所知,只能摸著石頭過河。那段時間,我成了各類訪談節目的“忠實觀眾”,貪婪地學習、模仿,為我的第一次亮相做著最笨拙也最真誠的準備。

這是系列訪談的開篇之作,第一炮能否打響,至關重要。“不打無準備之仗”是新聞工作的金科玉律。整個春節假期,我幾乎都在為這次挑戰做準備。從出鏡的行頭,到訪談的主題方向,再到針對第一位采訪對象“量身定做”的問題清單,每一個細節我都反復推敲。

得益于長期在時政一線的深耕,我對訪談內容的駕馭游刃有余。盡管初上鏡頭的表現尚顯青澀,但整個錄制過程還算順利。當欄目最終播出,收獲了讀者們大量的關注、點贊與轉發時,我緊繃已久的心弦終于得以放松。那一刻,所有的辛苦都化為了巨大的成就感。

在內容呈現上,我們創新采用了“1+1”模式,視頻在新媒體平臺上線的同時,訪談精華也以文字稿的形式見諸報端,實現了傳播效果的最大化。而在文字這個老本行上,我骨子里的“較真”勁兒又上來了。“校核,校核,再校核”是我不變的職業準則。當訪談內容白紙黑字地呈現時,它必須更嚴謹、更精準。我甚至記得,曾為了“典型鎮”“特色鎮”與“典型特色鎮”之間細微的表述差異,專門與訪談對象進行了深入探討。

回望這段轉型之路,我深刻地體會到,這不僅是一次職業技能的跨界拓展,更是一場思維方式的深刻變革。它讓我明白,新聞的內核——對事實的尊重、對專業的敬畏——從未改變,改變的只是我們抵達受眾的路徑與方式。從“筆桿子”到“多面手”的蛻變,前路漫漫,但我已整裝待發。唯有不斷嘗試與探索,才能不負時代,不負讀者,也不負那個勇敢走出舒適區的自己。

記錄是古城與時代的溫暖注腳

潮州日報全媒體記者 陳藝泓

“阿妹啊,你們還專門送報紙來,太有心了!謝謝謝謝!”

炎熱的七月,祥發銅鋪的池師傅接過我們回訪送上的報紙,眼里滿是驚喜的光彩,他向我們頻頻點頭道謝,那一幕深深烙印在我心里。

作為融媒中心專題組的一員,剛工作時我最大的疑問是:在人人都是視頻創作者的時代,傳統紙媒真的還有意義嗎?

今年4月份,我們接到《活著的古城》專題欄目的任務,便開始騎著電動車穿梭在古城的大街小巷。選題、對接、寫專版、拍視頻,無一不在考驗著我們每一位全媒體記者。

還記得第一期尋找打銀街三姐妹時,令我印象最深刻的,是老舊的墻面上,一個棕色的相框封存著2007年8月19日潮州日報文化版面刊發的文章:《鏨刻金銀人生——訪省工藝美術一級大師吳澤長》,大姐告訴我,這是當年報社的記者為父親寫的,這么多年換了多少次店面,這份報紙一直都掛在墻上。那一刻,文字的重量,紙媒的重量似乎在我的心里悄悄加碼。

第一次見面時,大姐邊聊往事邊落淚。回來討論策劃,我們只有一個想法:寫好、拍好,通過我們的報道讓更多人認識她們。那是我第一次感受到,原來人與人之間,樸素真摯的情感多么珍貴。視頻和文章發表后,三姐妹一直向我們表達感謝。我想,穿越時空的不只是銀絲,還是兩份報紙聯接起來的記錄。

小城里有許多老潮州人的記憶,義安路的打銅伯、華南理發室的鄧師傅都是我們采訪的對象。每次當我俯下身與他們交談時,像極了爺爺在和孩子們講過去的故事。我們用筆書寫,用鏡頭記錄,很多時候,早已超越了完成工作任務的目的,而是一次真情的分享、一次深刻的對話。當我們把一張張報紙送至采訪對象手中,又掏出手機給老人家看視頻時,關于傳統紙媒是否還有意義,我早已有了答案。

也許,每個人都是時代的一粒沙,但記錄,是我與這座古城的深情對話;筆尖與鏡頭,是我們為這個奔涌的時代,留下的最深情的注腳。我們相信,無論媒介如何變遷,每份真情的記錄,都將由我們與時代共同書寫。

解碼央媒約稿背后的故事

潮州日報全媒體記者 林宗楷

對許多新聞工作者而言,能在《人民日報》發表稿件,是心之所向的職業高光。

2025年5月15日,當由我主創《守護潮州古城 傳承千年文脈》一文登上這份權威黨報,那些藏在文字背后的堅持終于有了回響——導語反復打磨15次,寫作框架先后推翻并重整4個方向,全文細枝末節修改近80處,采訪對象數十人,這場跨越8個日夜的創作,既是挑戰,更是我從仰望央媒的讀者,到在央媒主報刊登作品的難忘旅程。

這次報道對我來說,是一場“熟悉又陌生”的雙向奔赴。熟悉的是,古城的煙火氣早已刻進我的成長基因:父母在牌坊街長大,我七歲前的童年時光,全浸潤在古城區的青磚黛瓦、巷陌炊煙里。陌生的是,九年媒體生涯中,我從未涉足過潮州文化的綜合性深度報道,面對“古城申遺”這樣厚重的題材,既期待又忐忑,生怕筆墨不足以承載其千年底蘊。

2025年廣東省政府工作報告提出,推動“潮州古城”項目申報世界文化遺產。這是“潮州古城”申遺首次被寫入省政府工作報告。這個關鍵信號瞬間觸動了我:這不僅是潮州文化發展的重要節點,更是向全國乃至世界展示古城魅力的絕佳窗口,我必須抓住這次機會!

帶著這份篤定,我和同事燕芳立刻投入“攻堅”。五個小時的頭腦風暴里,我們從古城歷史、保護現狀、文化傳承等多個維度碰撞思路。

案頭前,一本近500頁厚度的資料被我們逐字逐句梳理,從政策文件到民間故事,從考古報告到非遺檔案,生怕遺漏任何一個關鍵細節。再用一整天時間抽絲剝繭,我們終于跳出“就保護談保護”的局限,確定了“原汁原味煙火氣”“整體性保護”“非遺傳承”三大核心切入點——我們想讓讀者透過文字,看到的不只是一座靜止的古城,更是有溫度、有生活、有生命力的文化家園。

這份創作思路,源于我們無數次漫步古城的觀察與感悟:這里沒有“冰凍式”的封存,沉睡的古民居經修舊如舊的改造,變身為兼具古韻與舒適的特色客棧;甲第巷的“四點金”老宅保留著傳統格局,內里卻配齊了現代生活設施;五萬多居民依然在古城里生活工作,正是這份煙火氣,讓千年古城始終鮮活。

作為黨媒記者,登上央媒的榮譽,更讓我讀懂了“使命”二字的重量。未來,我將繼續秉持“跳出潮州宣傳潮州”的理念,深耕本土文化、挖掘鮮活故事,借助更高平臺講好潮州故事。

風雨中的逆行者

潮州日報全媒體記者 丁玫

2025年8月13日,臺風“楊柳”逼近的預警聲中,報社指令清晰:在安全前提下,全力做好臺風報道。我與有豐富經驗的春生兄、平勛組隊,奔赴饒平沿海;其他同事則分守市區、潮安,一場全域報道戰就此打響。

當天下午,我們迅速收拾行裝:采訪設備、雨衣、雨靴、手電筒等一一備齊,出發時間與路線也反復敲定。臨近傍晚,車載著我們向饒平縣汫洲鎮三百門港口駛去,此時臺風仍在海上,但戰場已鋪開——碼頭上百艘漁船整齊歸港,同事蹲守拍攝素材,我迎著海風預演播報內容,每一個細節都為報道做足鋪墊。

“現在風雨漸大,所有船只已進港,船員全部上岸!”站在海山鎮隆西渡口,我對著鏡頭記錄下避風現場。當晚8點半,“楊柳”未二次登陸但風雨已至,我們跟著鎮里工作人員巡查港口,消除安全隱患。“當年‘山竹’才叫緊張,不過我們仍做足準備全力防風!”漁民們的話里,滿是防風的經驗與底氣。

當晚深夜11點,全市啟動防臺風“五停”。但汫洲鎮隆西社區黨群服務中心仍燈火通明,工作人員嚴陣以待的身影,被我們的鏡頭定格。很快,《饒平全力防御臺風“楊柳”》等三條視頻新聞,在潮州日報抖音號、視頻號上線,成了市民獲取信息的重要窗口。

次日上午,汫洲鎮風雨漸弱。在我們的鏡頭里,是恢復秩序的街巷,人們臉上從容的笑容。春生兄收起相機說:“這下可以放心回去了。”返程的車上,我想,所謂“放心”,便是看到群眾的生活重回有序,看到我們的報道為大家傳遞了安心與力量。

總有人問:“臺風天,記者非要去現場嗎?”答案就藏在每一次臺風相關的報道里:市、縣、區媒體打破地域界限,共享信息、協作聯動。我們和無數保障人員一起,沖在一線遞出一手信息,記錄救災實效,傳遞人文關懷——這不是“站在風中”,而是用鏡頭穿透風暴,挖掘風雨背后的堅守。

從紙筆記錄冷暖,到“長槍大炮”直擊現場,再到能拍能剪、會寫會播的全能轉型,無論媒體如何變革,新聞記者的初心不變。

臺風已過,但“向前沖,到第一線去”的勇氣與擔當,永遠刻在我們心里。致敬每一位迎風而上的媒體人,我們記錄風雨,更記錄這座城市共擔風雨的熱愛與守護。

韓江日出鏡頭后的堅守

潮州日報全媒體記者 蔡鍶桐

整理素材庫時,手指劃過那段20秒的韓江日出視頻——暖金色的光撕開云層,江面浮著碎金,小船劃過浪尖,連漣漪都閃著微芒。廣濟橋在韓江上猶如一幅水墨畫,這是我為“沿著韓江看變化”蹲守了兩個多星期才“搶”到的畫面。記者節前夕翻出來,仍能想起那三天的悶熱、焦躁,和最終按下停止鍵時的心跳。

9月底拿到腳本時,我查了半個月氣象:天氣預報那半個月的雨天和多云讓我心如死灰,云層厚、濕度大,“十日難見一次通透”。但我想,夏日的晨光本就該帶著灼熱的生命力,值得等。

第一天凌晨四點半到江邊,架好無人機和三腳架,手機顯示氣溫已28℃。江風裹著水汽撲來,我裹著防曬衣站在廣濟門城樓的古城墻上,鏡頭里只有灰蒙蒙的江面。等至六點,云層越積越厚,最終連太陽影子都沒見著——設備收進背包時,后背已被汗水浸透。

第二天更糟,凌晨五點醒來時外面是瓢潑大雨,接下來的幾天又是連續的陰雨天,難得一天多云的天氣,江水卻因上游沖下來的泥沙變渾發黃,拍的素材毫無美感。

第四次出門拍攝,已經是一個星期后了,凌晨五點半,天氣微微有點薄霧,但是我還是想賭一把,我檢查了三遍電池和內存卡,驅車前往韓江邊。天邊泛起魚肚白時,云層竟散了些!我屏住呼吸,升起無人機,手指搭在遙控器上——第一縷金光刺破云隙,落在江面上,像是誰撒了把熔化的金箔。接著,太陽躍出地平線,橘紅、橙黃、淡粉層層暈染,我跟著光線將鏡頭往江面推進,連白鷺振翅的慢動作都追上了。

后期剪輯時,我把這段15分鐘的日出過程濃縮成10秒的視頻,一部分是日出的延時,一部分是廣濟橋橫臥在波光粼粼的江面,雖然只有短短10秒,但也將韓江的美展現得淋漓盡致。

記者節的意義是什么?或許是懂得:有些美好不會主動走向鏡頭。就像這韓江日出——它不會為誰調整升起的時間,但總有人愿意為一抹晨光,守兩個多星期。而我們拍下的,從來不只是風景,更是用耐心和熱愛,為這座城市留存的、滾燙的“活著”的證據。

編輯 | 翁純

審核 | 詹樹鴻