我最早知曉饒宗頤(1917—2018)先生,是他接替啟功先生出任西泠印社第七任社長。藝術圈兒的人都知道,西泠印社自1904年成立以來,120年間擔任社長一職的都是響當當的天花板級人物,饒先生百年后,由于堅守寧缺毋濫,至今6年沒有勝任人選,這一職位現在仍然空缺。

饒宗頤先生是潮州人,潮州把一古一今與此相關聯的兩大名人奉為文化地標。韓愈曾于唐憲宗元和十四年(819年)因諫迎佛骨,反對佞佛遭貶,任潮州刺史,在潮州8個月他廉潔奉公、治水驅鱷、崇文重教、勸農釋奴,贏得民眾極佳口碑,“不虛南謫八千里,贏得江山都姓韓”(趙樸初),當地為紀念韓愈,改鱷溪為韓江,易雙旌山為韓山,并建有“韓文公祠”,可見韓愈在潮州人心目中的位置。

與“韓文公祠”隔韓江相望的便是潮州市饒宗頤博物館,又名“頤園”,創建于1995年,為國內第一個潮籍名人館,是展示饒宗頤先生學術成就和書畫藝術的殿堂。

來到饒宗頤博物館門前,藝術氣息便撲面而來。門匾上的綠色“頤園”二字由饒先生親自題寫,兩旁楹聯隸書“陶镕今古、點染江山”出自黃苗子先生之手。“頤園”占地五千多平方米,是一座樸素端莊,秀麗典雅,既有潮州傳統民居風格,又有嶺南庭園韻致,融庭園景觀和人文景觀于一體的建筑,光看園內中“八景”命名,便可感受到這里濃厚的文化氛圍:清漪澄思、蕉窗聽雨、浮筠讀月、崇樓入畫、飛閣飲光、玉榭鷗盟、古堞尋幽、石壁流淙,一連串兒名字起得含蓄蘊藉,意味悠長,極富有文化含量。

我們先到“經緯堂”展廳,觀看《從潮州走向世界——饒宗頤先生生平事跡展》和《學術巨擘 星耀宇寰——饒宗頤先生學術成就展》,這里詳細介紹饒先生歷年形跡和主要學術貢獻。

饒先生從小家境殷實、家學淵源,饒家幾代皆為潮州首富,祖父饒興桐擔任過潮州商會會長,外祖父蔡子淵是清代進士,父親饒鍔不僅是善于經營的錢莊老板,還是當地知名的考據學家。饒家的“天嘯樓”曾是當時粵東最負盛名的藏書樓,藏書近十萬卷,饒先生幼年聰慧,日夕涵泳其間,耳濡目染經史子集,奠定了深厚的傳統文化根基,十二歲便為家中“蒪園”撰出“畫中游”對聯:“山不在高,洞宜深,石宜怪;園須脫俗,樹欲古,竹欲疏。”當時被譽為“神童”。

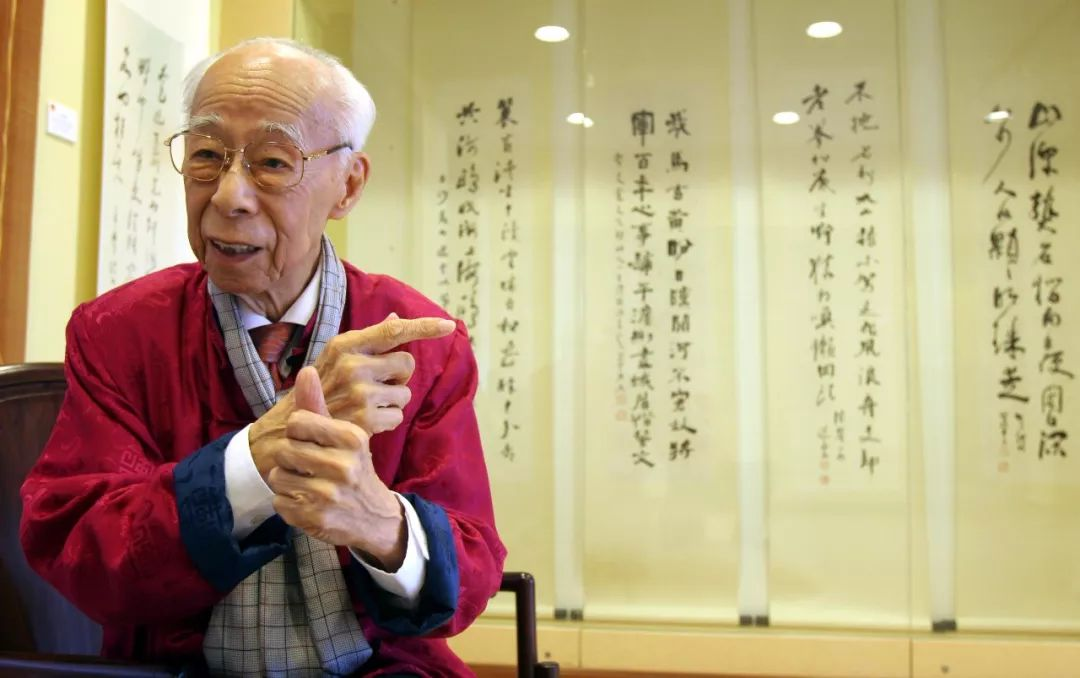

饒先生博古通今,學貫中西,為往圣繼絕學,啟來軫以通途,畢生為中華優秀傳統文化的傳承、傳播以及中外文化交流而不懈奮斗,他具有很強的民族文化自信,立足本土心智,堅守中華文化的正道與精髓,又有圓融和諧的文化胸懷,在他的文化世界里,東方和西方沒有鴻溝,古代與現代沒有裂罅。他學術研究領域寬廣,視角宏大,涉及甲骨學、敦煌學、楚辭學、禮樂經學、簡帛學、史前文字學、歷史學、宗教學、中外關系史學、目錄學、藝術學、潮州學等諸多門類,并創獲50項世界第一。他學富五車,著作等身,出版著作六十余部,論文500多篇,著述3000萬言,僅《饒宗頤二十世紀學術文集》就浩浩十四卷,近1200萬字。他以旺盛的創造精神、通識的眼光、縝密的方法和深厚的功力而造就的學問、藝術與文化人格,為后世留下了一筆寶貴的精神財富,其治學精神被學界概括為:求真、求是、求正。季羨林為《饒宗頤史學論著選》所作序言中稱:“饒先生治學方面之廣,應用材料之博,提出問題之新穎,論證方法之細致,給我們留下深刻的印象,在給我們以啟發。”可謂知者之言,十分切當。由此,他被譽為“國際漢學最高權威之一”“歐洲漢學界的老師”“整個亞洲文化的驕傲”,學界稱他為“業精六學,才備九能”,當代國際漢學界視為“通儒”“大師”,與季羨林并稱“南饒北季”。

饒先生學術成就卓著,文學藝術成就亦斐然,可謂是學、文、藝三者兼備,堪稱“一身兼三絕”,乃為百年難遇的巨擘。

他是中國傳統文學巨匠,詩、詞、騷、賦、駢文、散文,無一不精,別樹一幟。他是詩詞大家,創作詩詞1000余首,有《清暉集》《選堂詩詞集》問世,其論文集《文轍》從詩詞本身出發并結合作者事跡,將詩詞評論寫得禪趣、樂趣盎然。另有題畫詩、書評詩、詩評詩被收錄在《人間詞話平議》《選堂賦話》中。他在創作大量文學作品的同時,還潛心詞學和楚辭學研究,出版了《詞籍考》,這是學術史上第一部以目錄學和版本學研究詞學的著作。他又是當代楚辭文獻版本大家,論著有《楚辭書錄》《楚辭與詞曲音樂》《楚辭地理考》等。

饒宗頤還是一位藝術大家,精通書法、繪畫、古琴。我徜徉于“翰墨林”展廳,這里陳列饒先生多幅書畫作品,如同走進了藝術大觀園。在繪畫方面,山水、人物、花鳥都是他筆下創作的題材,他能博采眾長,“畫氣不畫形”(吳昌碩),把郁勃的學術之氣和生命感悟融入在筆墨丹青中,作品中浸透著對中國畫的深刻洞察和體悟,具有濃郁的文人畫特質,可看出俱是他人品、學問、才情、思想文人畫“四要素”在畫面上的綜合反映。他對筆墨線條有極強的把控能力,線條造型精準、勁健、流暢,書寫性極強,張大千曾評價:“饒氏白描,當世可稱獨步”。他晚年尤愛畫荷,筆下的荷花絢麗古樸,清逸脫俗,被譽為“饒荷”,這可能與他的名字有關,饒先生出生時為饒氏十九世“旭”字輩,初名“福森”,后其父親希望他能師法北宋理學家周敦頤,以理學勉勵自身,為他取名“宗頤”。周敦頤以《愛蓮說》名世,饒先生亦愛畫荷,冥冥之中似乎有一種心靈感應,都在為蓮“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”的品性高歌擊節。

饒先生書法功力深厚,諸體皆善。甲骨、金文、簡帛、隸、楷、行、草等各體書法無一不精,自成一格。其書法簡遠沖淡、蕭散自然,熔鑄傳統書法精華,匯通碑帖經典之美,遵循了“重”“拙”“大”的美學原則,體現了他追求“墨色酣暢,線條淋漓,人天湊泊”的書道主張,啟功先生曾評價:“(饒先生書法)結字求緊密,行氣求連貫,章法則是在左伸右縮間取得行距的平衡,足見他是在一向放瞻落筆中漸熟漸密的。”尤其是他把甲骨、簡帛等學術研究成果融入到書法創作中,開辟了一片新境地。他在《論書十要》中說:“新出土秦漢簡帛諸書奇古悉如錐書,且皆是筆墨原狀,無碑刻臃腫、斷爛之失,最堪師法。觸類旁通,無數新蹊徑,正待吾人之開拓也。”

饒先生有濃烈、熾熱的家鄉情結,這不僅表現在他對潮州學的研究上,也表現在他書畫藝術的創作當中。他青年時期繼承父志,續修完成《潮州藝文志》,這是潮州有史以來首次對歷代潮人著作進行系統整理的總集,成為后人研究潮州文化學術的重要文獻。他總纂的《潮州志》,開創地方志編修新體例,是方志史上一部里程碑式的巨著。他題寫的“廣濟橋”三個楷體大字,碑帖兼備,方折圓融,懸掛在廣濟橋的橫匾上,他撰書的楹聯“廣川利涉開新運、杰閣重樓見舊儀”,都成為潮州的顯著標識。他書寫的“韓祠橡木”和“王大寶韓木贊”立于“韓文公祠”主殿旁邊,王大寶是宋朝名臣,潮州人,為宋代嶺南唯一的榜眼,其《韓木贊》是為“韓文公祠”中的橡木所撰寫的贊文,洋洋灑灑300多字,饒先生以九十三歲高齡書寫此贊,“略擬蘇公豐腴筆意”,與“韓文公祠”交相輝映,賡續了潮州歷史的文脈,注入了當代的文化內涵。他描繪的《潮州八景》,獨立連篇,幅幅精彩,把對家鄉一往情深的摯愛之情傾瀉于紙上,此心天地可鑒,此情日月可昭。

饒宗頤有聯曰:“萬古不磨意,中流自在心”,表明了自己的人生態度,那就是人生在世既要做到立德、立功、立言,又要有定力、有智慧、有忍耐,保持一種自在心,從中可看出饒先生立足學術以追求不朽,倡導獨立自由精神以追求大智慧的高遠情懷。

正是基于饒宗頤先生對人類文化發展所做出的杰出貢獻,2011年國際天文聯盟批準南京紫金山天文臺發現的、國際編號為10017的小行星命名為“饒宗頤星”。

夜空浩渺,銀河無際,饒宗頤先生就是璀璨群星中最閃亮的那一顆星。

文字|孫維林

編輯|翁純

審核|詹樹鴻